Энн Пастернак-Слейтер. «"Шнурки, державы и сердца! Непостижимое согласье!" Театральная иконография Шекспира»

Заголовок этой статьи — слова из поистине ужасной пьесы поэта-романтика Скайтропа, откровенной пародии на Шелли в сатирическом романе Т.Д. Пикока «Аббатство кошмаров» (1818). Эта безымянная пьеса начинается со следующей развернутой режиссерской ремарки1:

Принцесса застигнута на том, что метит рубашки для приходского священника: на всех будет большое Р. Великий Могол к ней входит. Пауза, в продолжение которой оба многозначительно смотрят друг на друга. Принцесса несколько раз меняется в лице. Могол в безумном волнении нюхает табак. Слышно, как несколько крупиц падает на сцену. Видно, как под пальто его колотится сердце.

Могол (мрачно взглянув на свой левый башмак)

У меня шнурок порвался.

Принцесса (скорбно помолчав):

Я знаю.

Могол

Второй шнурок! Первый порвался, когда я потерял свою державу, второй разорвался сегодня. Когда же разорвется мое бедное сердце?

Принцесса

Шнурки, державы и сердца! Непостижимое согласье!2

Смешно и бьет в точку. С одной стороны, Скайтроп, как типичный дилетант в драматургии, указывает на такие детали, которые ни увидеть, ни как-либо почувствовать зрители не смогут (невидимая вышивка, неслышная понюшка, неподдельная бледность Принцессы и громкое сердцебиение Великого Могола).

С другой стороны, Скайтроп как персонаж романа обнажает драматический прием, чрезвычайно распространенный в эпоху Возрождения. Непостижимые взаимосоответствия «шнурков, держав и сердец» были неотъемлемой частью ранних английских драм. Все елизаветинцы и яковианцы использовали в пьесах зрительные и слуховые эффекты для выражения абстрактной идеи. Волумния говорила Кориолану: «Движение красноречивей слов: / Ведь зренье у невежд острее слуха» (III.2.76—70, пер. Ю. Корнеева). Именно зрелищность привлекала широкую публику, которая, как свидетельствует Гамлет, «по большей части не способна ничего понимать, кроме бессмысленных пантомим и шума» (пер. Б. Пастернака), но это искусство было утрачено в эпоху гражданской войны и Протектората, когда были закрыты театры. Возможно, изменения в социальном составе театральной публики позже, в период Реставрации, помешали возродиться этому приему. В большей части неоклассицистических трагедий и салонных комедий он почти полностью отсутствует. Романтики, особенно Шелли, временами подражали в использовании этого приема яковианцам. В драме XIX в. это звучало неуклюже и по-настоящему возродилось только с возникновением кино, зрелищные возможности которого привели к новому возрождению английской драмы в конце XX в. В современном театре изобретательность в использовании зрительной символики и соответствующих сценических приемов наиболее заметны в творчестве Тома Стоппарда.

Театральными образцами этого приема мне представляются, в частности, сцены надевания и снятия доспехов в «Антонии и Клеопатре». Здесь воочию проявлена загадочная связь панцирей, сердец и империй. Пьеса открывается образом, который не раз будет повторяться: два римлянина обсуждают влюбленность Антония в Клеопатру:

Филон

Нет, наш начальник выжил из ума.

Горящий взгляд, который с видом Марса

Он устремлял, бывало, на войска,

Молитвенно прикован к черной челке.

Грудь силача, дышавшая в боях

Так яростно, что лопались застежки

На панцире, превращена в мехи,

Для обдуванья жарких нет цыганки3.(Антоний и Клеопатра: 1.1.1—9; пер. Б. Пастернака)

Следует обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, на то, что снятие и надевание доспехов будут сопровождать триумфы и поражения Антония-полководца и Антония-любовника. Во-вторых, на связь этих образов с мифом о Венере и Марсе. И, наконец, на самое поразительное: Шекспир сразу переходит от словесного образа в реплике к его зрелищному представлению. Филона прерывает сценическая ремарка автора. Выход любовников на огромную сцену елизаветинского театра, в то время как Филон говорит, представляет поразительную театральную картину, значительность которой подчеркнута его словами:

Трубы. Входят Антоний и Клеопатра со свитой.

Евнухи обмахивают ее опахалами.

Они идут. Любуйся. Вот тебе

Один из главных трех столпов вселенной,

На положенье бабьего шута.

Смотри и поучайся4(I.1.10—13).

Этот текст непосредственно описывает то, что зрители наблюдают (Они идут. Любуйся), а сценический образ подсказан произносимым текстом. Лишенный воинственного вида Антоний ставится в один ряд с утратившими мужское естество евнухами царицы, которые обмахивают ее опахалами.

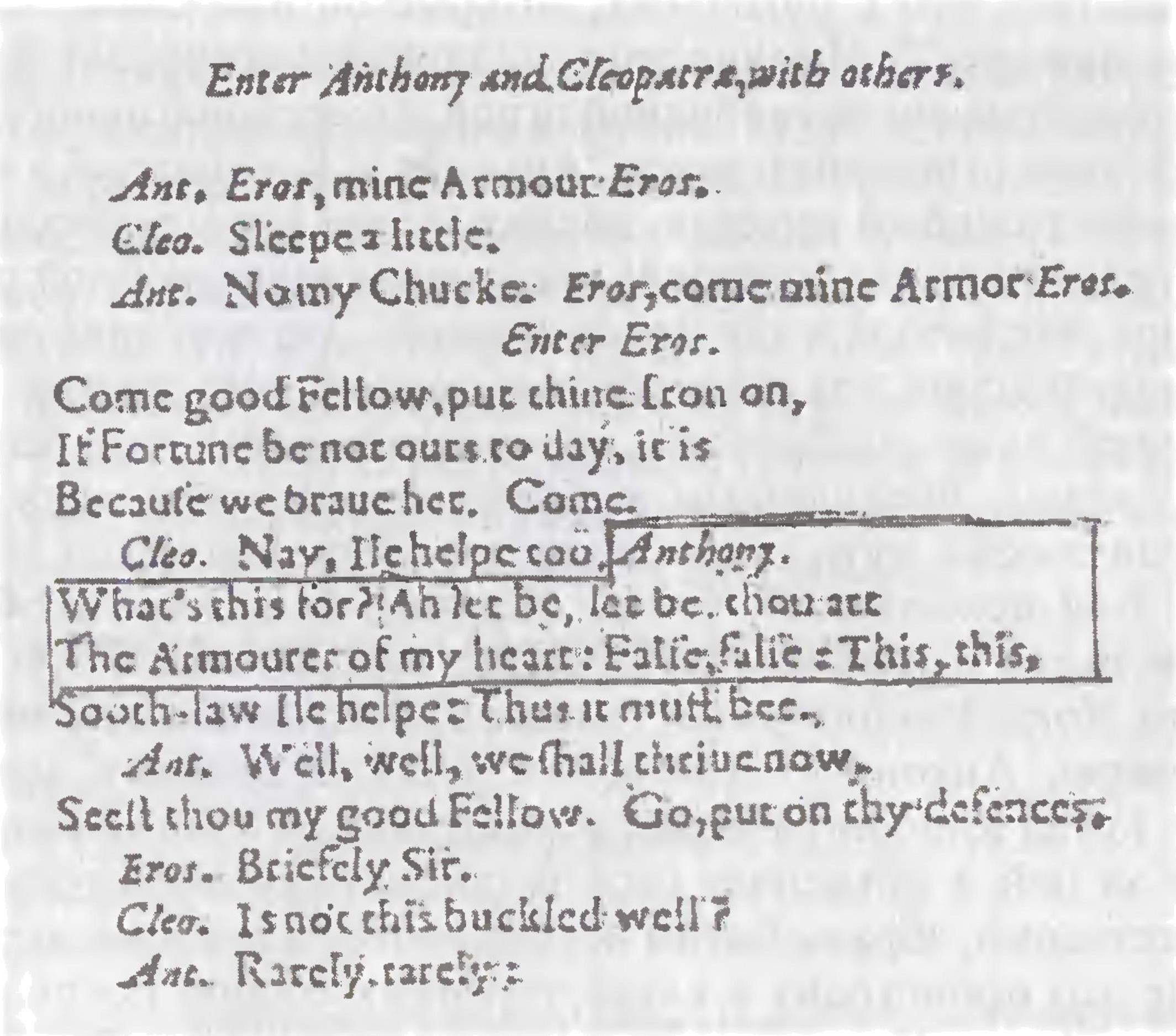

Открывающая сцену картина может служить прекрасной иллюстрацией того, как у Шекспира соотносятся словесные и зрительные образы. Он с поразительной легкостью переходит от одного к другому. В предисловии к Фолио 1623 г. издатели и коллеги-актеры Хеминдж и Конделл высказывают свое удивление по поводу того, с какой стремительной легкостью сочинял Шекспир: «Его ум и перо работали слаженно: свои мысли он выражал с такой легкостью, что в рукописях, которые он нам давал, едва ли найдешь помарки»5. Именно такое ощущение возникает и у нас, когда мы наблюдаем за свободной игрой его ассоциативного мышления. В этом отношении текст «Антония и Клеопатры» в Фолио представляет особый интерес, поскольку его явно печатали с авторской рукописи. Он отчетливо сохраняет следы двойной работы Шекспира, как автора и как постановщика. Это особенно заметно в следующей сцене, где также фигурируют образы оружия.

По всей пьесе разбросаны упоминания о том, что Антоний, по его словам, обращенным к Клеопатре, всецело служит ей: «...отправляюсь в путь твоим солдатом / Или слугой, на мир или войну, / Как пожелаешь». Таким образом, банальное любовное клише в пьесе о римском полководце наполняется буквальным смыслом. Когда Клеопатра настаивает на том, чтобы дать морской бой Цезарю, Антоний соглашается вопреки всякому здравому смыслу. Когда Клеопатра разворачивает паруса и бежит, Антоний следует за ней и объясняет свое поражение ее предательством. Соответственно, образы битвы используются в любовных сценах. Впервые это происходит в сцене утренних сборов после ночи с Клеопатрой (акт IV, сцена 4). Вот как сцена звучит в Фолио:

Входят Антоний, Клеопатра, Хармиана и другие приближенные.

Антоний

Мой панцирь, Эрос!

Клеопатра

Ляг, поспи немного.

Антоний

Нет, дорогая. Эрос, панцирь мой!

Входит Эрос с доспехами.

Одень меня в железо. Если счастье

Изменит нам, я рассердил его

Веселостью.Клеопатра

Где хлястик к этой пряжке?

Я помогу.Антоний

Брось, брось. Ты у меня

Оруженосец сердца. Брось, не путай.Клеопатра

Я помогу. Так, правильно?

(IV.4.1—10).

Антоний и Клеопатра. IV, 4: 1—10. Текст первого фолио

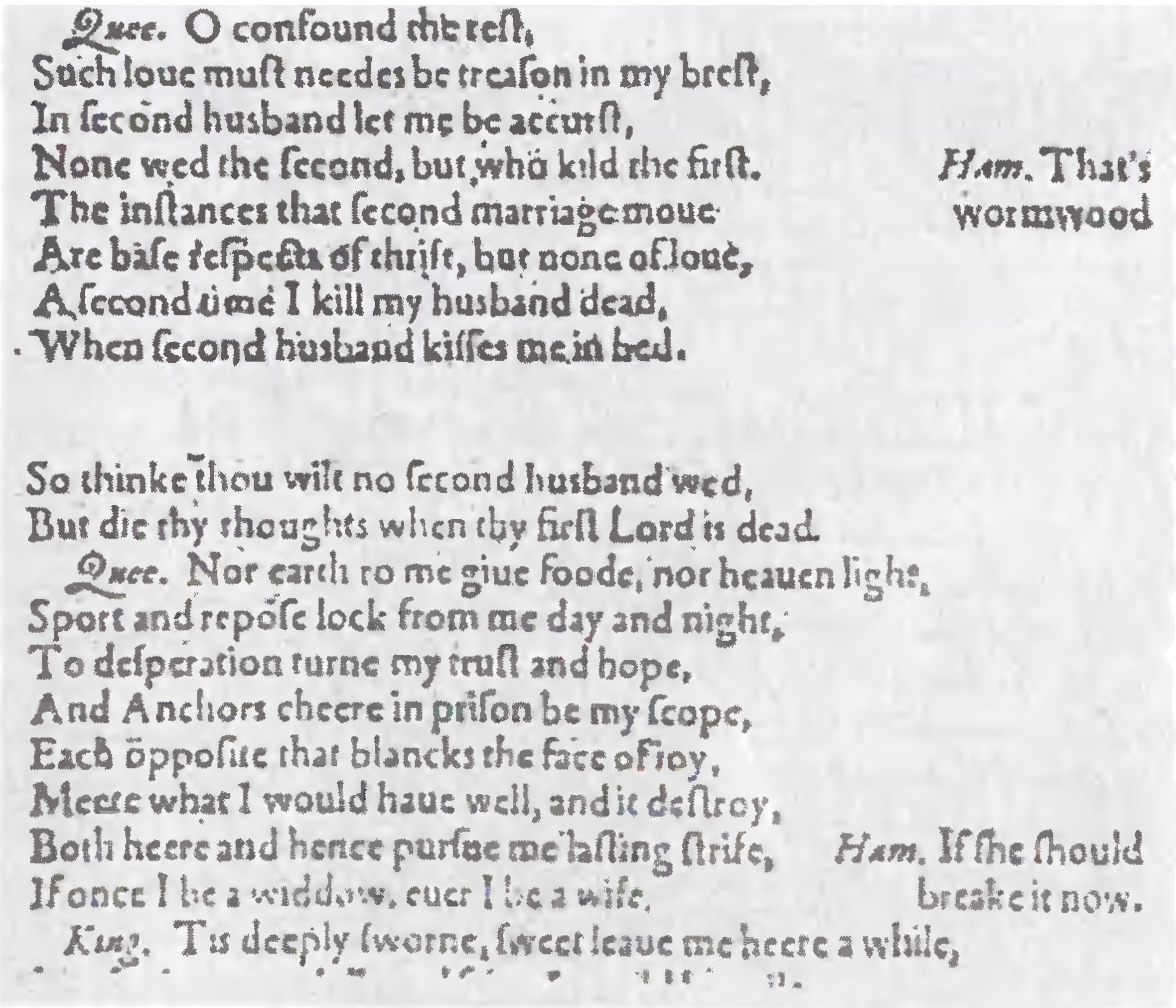

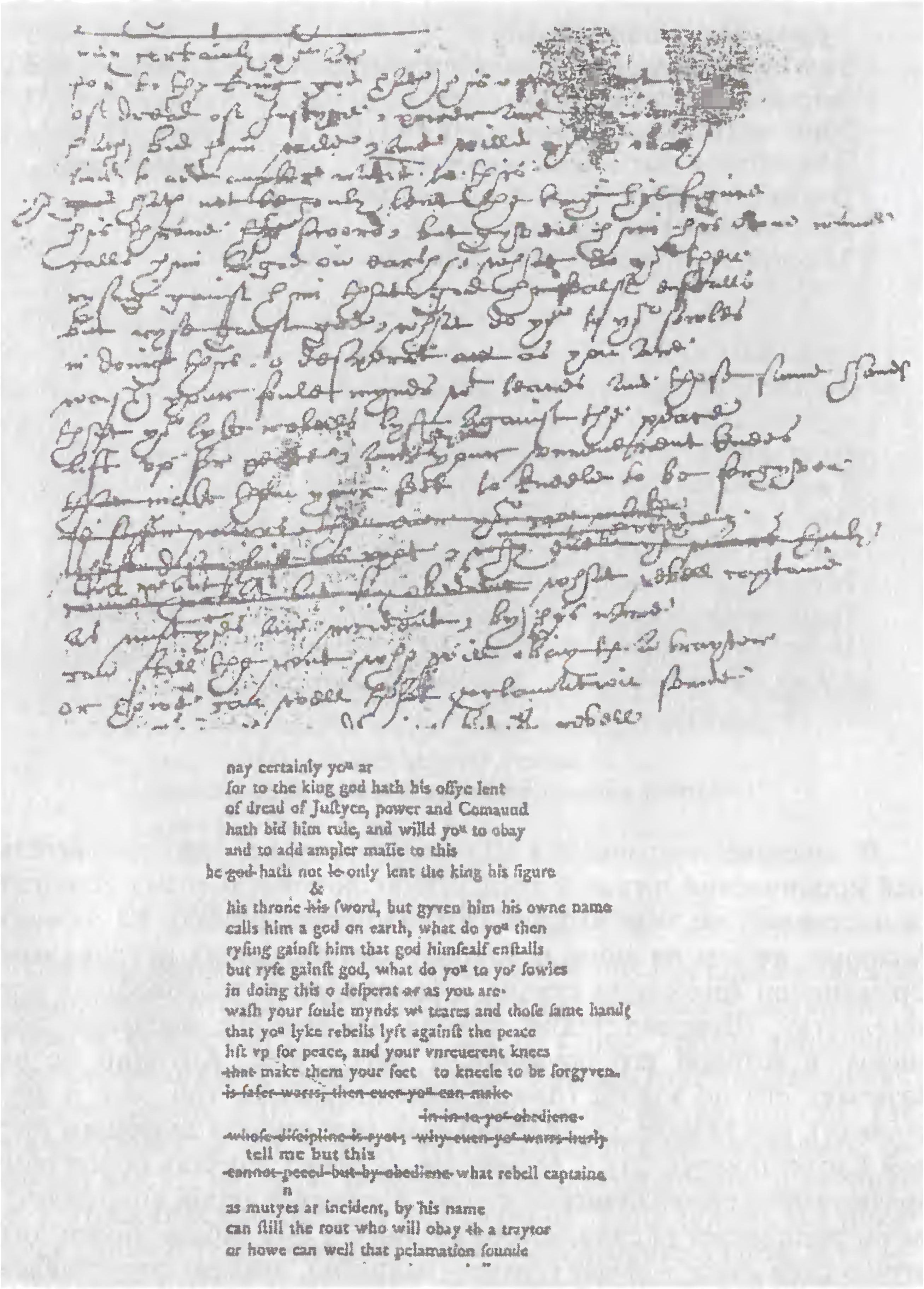

Первым делом следует отметить, что в текст вошли авторские исправления, которые он вставил между строками Клеопатры, а наборщик ошибочно оставил их как ее слова. Три из дошедших до нас страницы с фрагментом пьесы «Книга о сэре Томасе Море» показывают, что, хотя он действительно писал так быстро, как говорят Хеминдж и Конделл, исправления все же случались, он обрывал мысль, которую затруднялся сформулировать, и начинал снова, втискивая новый текст между строк точно так же, как показывает данный текст в фолио6. Структура второго кварто «Гамлета», которое, скорее всего, тоже печаталось с авторской рукописи, также показывает, что новые мысли часто были вписаны на полях с правой стороны7.

«Гамлет». Второе кварто. Печатное воспроизведение авторских дополнений

В качестве исправления Шекспир вставляет многозначительный иронический штрих в прелестную любовную сцену. Клеопатра настаивает на том, что она сама застегнет пряжки на панцире Антония, но она не воин, и поэтому застегивает их неправильно. Оруженосец Антониева сердца, она ненадежна и способна к предательству. Шекспир также усилил эротическое звучание этой сцены, в которой его оруженосца зовут Эрос. Антоний не раз называет его по имени (при первом появлении три раза в двух строках), как Макбет настойчиво звал человека со зловещим именем Ситон помочь ему с доспехами. В обоих случаях перед нами чрезвычайно символические сцены, в которых героя вооружает, а затем разоружает та сила, которая принесет ему гибель. Болес того, игрою слов Amor — armor (Амур — панцирь), дважды сопоставленных с именем Эрос (строки 1 и 3), достигается полнота эффекта.

Почерк D в рукописном дополнении к пьесе «Книга о сэре Томасе Море». Авторский манускрипт и расшифровка

Есть ирония и в том, что свою единственную победу Антоний одерживает после того, как его снаряжает Клеопатра. По Плутарху, этот сухопутный бой был всего лишь небольшой стычкой, но Шекспир придает ему гораздо большее значение. Триумфальное возвращение Антония-победителя позволяет автору продолжить применение военной метафористики к любви: он провозглашает победительницей Клеопатру, а себя — плененным противником, пребывающим в цепях ее объятий. Триумф Клеопатры подчеркнут ее доминирующей мужской ролью в их любовной игре.

Антоний

Свет глаз моих, руками обними

Мою железом сдавленную шею,

Сквозь толщу лат пробейся к сердцу вся.

Ворвись и оседлай его биенья.(IV.8.13—6)8.

Именно Клеопатра, а не Цезарь, — противник Антония. Когда бегство ее флота влечет за собой второе поражение Антония, он с большей остротою ощущает потери в войне, которую все еще ведет с ней: «Отныне сердце / В войне с одной тобой». И, получив ложное известие о смерти Клеопатры, он понимает, что от этой раны нет доспехов, чтобы защитить его. Известие о ее смерти проникает сквозь латы до самого его сердца, и пьеса замыкается образом из начальных реплик Филона. Сердце Антония, уже не воина, но любовника, скорбящего об утрате возлюбленной, разрывает его грудь, как будто хочет расстегнуть пряжки панциря. Он остается с Эросом, который помогает ему снять доспехи, и готовится умереть.

Антоний

Сними с меня доспехи. Кончен труд

Большого дня. Пора на отдых, Эрос.

...Долой все это. Семеричный щит

Аякса — не защита от крушенья.

Раздвиньтесь, ребра! Сердце, изнутри

Разрушь свой плен и вырвись из темницы!

Проворней, Эрос. Я отвоевал

И больше не солдат. Прощайте, латы!

Вы погнуты. Я с честью вас носил.(IV.14.35—43)9.

В этой кульминационной сцене есть театральный пафос, потому что жизнь Антония-воина должна закончиться снятием доспехов. Но обезоруживает его Любовь-Эрос. Трагический смысл аллегории не доведен до конца: Эрос предпочел убить себя, а не господина, а Антонию не удается быстро покончить с собой: «Что это? Я еще живу? Живу?»

Эта неувязка возвращает нас к классической аналогии отношений между влюбленными. Еще раньше евнух Мардиан тоскливо жаловался: «На деле ничего я не могу, / Что было б не к лицу, но в отвлеченье / Я знаю страсть и представляю все, / Что делал Марс с Венерой». Что именно Венера делала с Марсом, показано на полотне Боттичелли (см. вклейку). Говорят, что эта красивая и комичная картина была заказана для украшения спальни новобрачных. Но едва ли здесь можно найти воспевание мужественности в Марсе. Венера приподнялась с недовольным, чего-то ожидающим выражением лица: «И это — все?» Марс же совсем обессилел. Проказники-сатиры (дети) украли его доспехи. Его правая рука безвольно прикрывает пах. Левая рука свисает, удерживая какую-то деталь оружия. Хоть Марс и молод, и красив, изображен он здесь явно в момент мужской слабости.

«Превращение Актеона». Эмблема Альчиати. 1583 г.

Эта картина постоянно приходит на ум, когда думаешь о тех переменах тона, которые характерны для шекспировской трагедии и отразились в словесных метафорах, в трех сценах с доспехами. Любовь побеждает войну, Венера обезоруживает Марса. Смена ролей мужской и женской связана с утратой оружия (Клеопатра ностальгически вспоминает: «А на заре / Пила с ним, напоила, нарядила / В свою рубашку, а сама взяла / Его филиппский меч», — эту деталь Шекспир взял у Плутарха). Конечно, это трагедия, но в основе лежит комическая метаморфоза. Полководец Антоний лишается мужской силы из-за страсти, а Клеопатра становится его госпожой. Опора Рима, герой превращается в шута развратницы. И все же любовники воплощают пафос достоинства в не меньшей мере, чем теряют его. Под рукой Шекспира получает отклик абсурдная жалоба Великого Могола. Антоний признает, что вместе с Клеопатрой «мы царства и края процеловали», и стоит Эросу снять с господина доспехи, как мы чувствуем биение сердец — и империй.

Очевидные параллели между театральным образом разоруженного Антония и его живописным ренессансным воплощением позволяют сделать вывод, что английский театр осваивал традиционную зрительно воспринимаемую эмблематику. Примеров не счесть. Учеными замечено, например, что в первой части «Генриха IV» Фальстаф предстает как аллегория Праздности, когда они с принцем разыгрывают «выволочку» от лица папы-короля:

Принц

Хорошо, вообразим, что ты мой отец. Допрашивай меня о моем образе жизни, а я буду отвечать.

Фальстаф

Отлично. Этот стул будет моим троном, этот нож — моим скипетром, а эта подушка — моей короной.

(Генрих IV, часть I.4.350ff; пер. Б. Пастернака)10.

Гравюра Дюрера с аллегорией Праздности, изображенной в виде мужчины, который спит, взгромоздившись на подушку, проясняет эту аналогию. (Интересно также сравнить фигуру Славы, которая тщетно пытается разбудить Праздного, трубя прямо ему в ухо; маленький сатир у Боттичелли тоже как бы будит Марса.) Фальстаф — центральный персонаж, приобретающий черты эмблемы. Его наиболее выразительная эмблема — в «Виндзорских насмешницах», где он предстает комическим Актеоном. Мифологический Актеон был превращен в оленя, когда он подсматривал за купанием Дианы, и его растерзали собственные охотничьи псы; символичность его трагедии смаковал герцог Орсино в первой сцене «Двенадцатой ночи»:

Курио

Сэр, вам угодно ль ехать на охоту?

Герцог Орсино

А на кого, мой Курио?

Курио

Оленя.

Орсино

Я сам теперь как благородный зверь.

В тот день, когда впервые я увидел

Оливию, мне показалось — воздух

Очистился от смрада, и тогда

Я был в оленя превращен, желанья

Меня с тех пор преследуют, как псы.(Двенадцатая ночь. I.1.16—23; пер. Д. Самойлова)11.

В случае с толстым Фальстафом эмблема явно снижена. В четвертом акте он идет в Виндзорский лес для ночной встречи с обеими кумушками, переодетый, по их указанию, в костюм Охотника Херна, украшенный оленьими рогами. Здесь же в лесу Миссис Квикли появляется в образе Королевы Фей с шумной толпой учеников. Фальстаф слышит издаваемые ими таинственные звуки, а насмешницы убегают, предоставляя Фальстафу самому разбираться с духами. Он в ужасе ползает на четвереньках с закрытыми глазами, подобно Актеону, наполовину превращенный в оленя, в точности как на эмблеме Альчиати. Но не съеденный псами своих желаний, Фальстаф подвергается преследованию лесных фей, которые щиплют его и прижигают своими факелами, распевая слова, которые придают театрализованной картине моральный смысл:

Королева фей

Для испытанья пальцы подпалим.

Коль чист, так будет он неуязвим;

Огонь отклонится. А вздрогнет он, —

В разврат душой и телом погружен...Фальстаф

Ой, ой, ой!

Королева фей

Нечист! Нечист! В нем низкие желанья.

За дело, феи, — песней осмеять,

И будем в такт, летя, его щипать.Песня

«Фу, греховное стремленье!

Похоть, фу! и вожделенье!

Похоть — крови возгоранье

От нечистого желанья».(Виндзорские насмешницы. V.5; пер. М. Кузмина)12.

Этот пример показывает, насколько точно техника создания сцены соответствовала иллюстрациям из популярных собраний эмблем XVI—XVII вв. Первой такой книгой в Англии были «Избранные эмблемы» Уитни (Whitney's Choice of Emblems, 1586 г). В этой книге зрительный образ сопровождается стихотворным текстом, известным латинским или английским выражением, иногда с отсылкой к классическому источнику на полях. Как, например, в только что приведенной сцене с Фальстафом-Актеоном, морализующий смысл которой поясняется стихотворным текстом. Источники образов чрезвычайно разнообразны, от античной и народной мифологии до нравоучительных пословиц и поговорок с образами из домашнего хозяйства — решета, горшков, кастрюль и убежавшего молока.

Конечно, ни Шекспиру, ни его современникам не требовалось заглядывать в альбомы эмблем для того, чтобы использовать классическую мифологию, тем более пословицы или фольклор. Но сценическое использование зрительных эффектов нередко подсказывало ассоциацию текста пьесы с книгой эмблем. Например, когда Ричард II сходит со стен замка Флинт (с верхней сцены театра) и сдается мятежному Болингброку, который поджидает его на нижней сцене, метафора снижения подчеркивается словами, когда он сравнивает себя с Фаэтоном и говорит о противоестественности такого поворота событий, которые в будущем приведут к войне Алой и Белой Розы:

Король Ричард

Спуститься? Я спущусь, как Фаэтон,

Не удержавший буйных жеребцов.

Вниз! Вниз, король! — дорогой униженья,

Чтоб выказать изменникам смиренье.

Вниз, солнце, — тьме отдай свои права!

Где жаворонок пел, — кричит сова!(Ричард II. III.3.178—184; пер. М. Донского)13.

В огромном множестве других текстов шекспировская избыточность в использовании зрительных деталей позволяет заподозрить символический смысл, теперь забытый. Например, платок Дездемоны, с вышитыми на нем ягодами земляники. Издатели и специалисты по костюмам долго искали объяснения этой, казалось бы, лишней детали. Однако выяснили, что земляника служила символом чистоты, возможно по той причине, что садовники высаживали ее между фруктовыми деревьями, чтобы затенить землю и защитить ее от сорняков. В Музее Виктории и Альберта есть ночная рубашка с вышивкой земляники, может быть, с тем же значением. Дополнительным стимулом служила красота маленьких алых ягод на фоне изящного узора листьев. Но каково было мое удивление, когда я нашла эту эмблему в книге Уитни. Рисунок и подпись под ней воплощают доверчивость и невинность Дездемоны и губительное лицемерие Яго — новой ипостаси змееподобного Сатаны в саду Эдема.

Страшись льстецов и сахарных речей,

Ложь тем страшней, чем лесть их горячей.

...И мало кто спасется от нее...

И явные враги не столь опасны,

Как тот, кто в дружбе вам клянется страстной.

Но читать Шекспира, пользуясь эмблематикой, зафиксированной в книгах, небезопасно. В этом есть соблазн навязать зрительно богатому тексту соотнесение с определенным источником. Например, у Уитни есть одна эмблема, сопроводительные стихи к которой объясняют, что султан вавилонский Саладин приказал, чтобы после его смерти по городам его империи провезли его рубашку как символ человеческой смертности (см. вклейку):

Гремите, трубы, объявляя сим:

«Властитель Азии днесь обнажен

И сир, как раб последний, Саладин,

А все, что он завоевал — лишь тлен.

И наг ушел к Пророку господин».

Напрашивается параллель со сценой, в которой король Лир скидывает с себя рубашку во время бури: «Долой, долой с себя все лишнее». Лир действительно раздевается донага, и это комментирует Шут: «Перестань, дяденька. Не такая ночь, чтобы купаться». Это не более, чем поздний отклик на те излишества, которые сопровождали Лира в апогее его власти в начале пьесы. И умирающий Лир пытается сорвать с себя «чужие» покровы: «Мне больно. Пуговицу расстегните». Разве не похоже на Саладина?

Возможно, да, а возможно и нет. Нужна ли забытая историческая справка в момент подлинного пафоса? Разве сам Лир не лучше Уитни объяснил это, когда увидел нагого Эдгара?

— Неужели вот это, собственно, и есть человек? Присмотритесь к нему. На нем все свое, ничего чужого. Ни шелка от шелковичного червя, ни воловьей кожи, ни овечьей шерсти, ни душистой струи от мускусной кошки. Все мы с вами поддельные, а он настоящий.

(Король Лир. III.4.90ff; пер. Б. Пастернака)14.

Тем не менее, драматурги тогда создавали свои собственные сценические эмблемы, не зависимо от того, пользовались они сборником «Emblemata», изданным Альчиати, «Избранными эмблемами» Уитни или другими источниками. Приверженец классицизма Бен Джонсон видел обоснование этого в словах Горация ut picture poesis, которые Филипп Сидни в «Защите Поэзии» толковал так: «Поэзия... говорящая картина, и цель ее — поучать и услаждать». Конечно, для Сидни поэзия включала и драму, которая из всех литературных форм в буквальном смысле и с наибольшей очевидностью «говорящая картина»15. Когда Джонсон сотрудничал с архитектором Иниго Джонсом при дворе короля Иакова, он свободно использовал зрелищную технику, понимая, что зрители из благородных поймут смысл нравственных метафор в пьесах-масках, в которых они сами играли, а простолюдинам понравятся триумфальные арки, построенные для процессий короля, хотя смысл зрительных картин скорее смущал, чем доходил до них.

В народном театре все должно было быть понятнее. Чуть ли не самая сложная метафора — это костюм черепахи на сэре Поле в комедии «Вольпоне». Сэр Политик Вуд-Би — английский путешественник в Венеции, сварливый и легковерный интриган, вынюхиватель мнимых шпионских скандалов. Им верховодит буйная и столь же неумная жена. Она еще более смешна, соединяя в себе безвкусные социальные претензии с необузданными сексуальными запросами (так, она посещает будто бы больного Вольпоне без сопровождения мужа). Еще один английский путешественник в Венеции, Перегрин, подшучивает над сэром Полом, убеждая его в том, что власти Венеции подозревают его в шпионаже. Когда за сценой слышится стук ломящихся в дверь купцов-сотоварищей, он прячется в сделанный им «механизм» (engine), панцирь огромной черепахи, который Перегрин закрепляет на его спине. Сэр Пол ползет на четвереньках (подобно Актеону-Фальстафу), когда толпа врывается в дом. Начинается сюрреалистически фарсовая сцена.

Первый купец.

Зверь это?

Перегрин.

Рыба.

Второй купец

Вылезай отсюда.

Перегрин.

Вы можете топтать его и бить;

Он выдержит и воз.Первый купец.

На шее?

Перегрин.

Да.

Третий купец.

Взберемся.

Второй купец.

Ходит он?

Перегрин.

Умеет ползать.

Первый купец.

Пускай ползет.

Перегрин.

Нет, так его убьете.

Второй купец.

Черт, пусть ползет — иль выпущу кишки!

Третий купец.

Ну-ну, ползи!

Перегрин (тихо, сэру Политику)

Ползите же.

(Вольпоне. V.4.65—71; пер. П. Мелковой)16.

Зрительный характер этой сцены становится очевидным в диалоге: сэр Пол называет черепаший панцирь: «мой состав», давая таким образом понять, что панцирь — это одновременно и он сам, и его изобретение. Разоблаченный и опозоренный, он, не снимая своего защитного наряда, ковыляет со сцены, произнося куплет, который потом откликнется в песне фей из «Виндзорских насмешниц» Шекспира. Итак, бедный сэр Пол уползает вслед за своей женой, чтобы

бежать от этих мест!

Рад уползти хоть с домом на спине;

В политике укроюсь, как в броне.(Там же, V.4.87—9)

В комментарии к переизданию «Вольпоне» Джон Кризер указывает на черепаху как на традиционную эмблему, которая иллюстрирует преимущества замкнутого образа жизни и удивительной способности этого земноводного защитить себя. Но в книге Уитни «Избранные эмблемы» имеется сложный вариант этих зрительных ассоциаций, которые открыто выражены в заключительных словах сэра Пола. Здесь это скорее символ достоинств жены, а не мужа: женская фигура держит палец у сомкнутых губ, чтобы остановить болтливый язык; на поясе у нее ключи, чтобы оберегать богатства мужа, когда его нет дома; сама же она должна хранить себя внутри своего дома, как черепаха в панцире. Ирония этой эмблемы ясна. Именно сэр Пол, а не его жена, является в образе черепахи-домоседки. Его жена не может придержать свой язык. Она никоим образом не печется о его интересах — напротив, она следует за ним в Венецию и шляется здесь по улицам, как венецианская проститутка, позоря себя и мужа. Она топчет сэра Пола, подобно тому как купцы топочут и прыгают по его панцирю; в эмблеме Уитни крупная женщина твердо стоит на опасной подушечке для иголок, как на черепаховом панцире.

Джонсон, конечно, был знаком с собраниями эмблем и использовал их. Тонко разработанные иронические эмблемы соответствовали его стилю. Потенциальная ученость и элегантная утонченность эмблем объясняют их популярность у придворных поэтов и художников. Умение пользоваться ими было хорошим способом показать свою куртуазность.

«Добродетели жены». Эмблема Уитни

Свой последний пример театральной иконографии я начну чуть ли не с целого «рога изобилия» эмблематического искусства этого времени, наиболее сложного и изощренного, которое мы видим в двойном портрете кисти Гольбейна «Послы». Это поможет мне перейти к двум сценам, которые я приберегла для финала: последний монолог Ричарда II и явление призрака Цезаря Бруту накануне битвы при Филиппах.

Гольбейн получил заказ на картину от самих изображенных, Жана де Динтевиля, посла Франции в Англии, и Жоржа де Сельве, Епископа Лаворского, который посвятил свою жизнь неосуществившемуся примирению католиков и протестантов в Германии. Обе модели остужали свой пыл при развращенном дворе Генриха VIII, в то время как сам король вел переговоры по поводу своего развода с Екатериной Арагонской и нового брака с Анной Болейн. Оба участника посольства были обеспокоены нестабильностью политической и духовной ситуации в Европе, и, очевидно, они просили Гольбейна выразить их тревоги скрытым языком эмблем. Эта картина, бегло охарактеризованная в книге Гринблата «Самоопределяющийся Ренессанс», получила подробное описание в книге, сопровождавшей представление картины на выставке в Национальной галерее в 1998 г. Мои выводы о картине основываются на разделе, написанном Сьюзен Фойстер: «Предметы в картине»17.

Как бы торжественна и благолепна ни была эта картина на первый взгляд, ее потенциальный подтекст — предупреждение о приближающейся катастрофе. Стоит вспомнить, что сэр Томас Мор, бывший Лорд-Канцлер и друг Генриха VIII и первый в Англии «диссидент», был казнен за свои независимые убеждения в 1535 г., всего два года назад. Необходимо отметить тот немалый риск, которому подвергались и художник, и портретируемые в этой детально разработанной политической аллегории. Наиболее откровенным и одновременно загадочным является изображение деформированного черепа, memento mori, подобное комете, распростершей свой темный хвост в направлении, обратном сложному орнаменту мраморного пола. В левом верхнем углу, почти скрытом от глаз, помещено распятие, которое должно было бы быть в центре картины. Стол на двух ножках, расположенный между послами, завален инструментарием науки и искусств в полном техническом беспорядке, символизирующем «вывихнутый мир». На верхней полке — пасторальный календарь, показывающий день, явно не совпадающий с изображенным на картине. Тени на солнечных часах показывают противоречивое время, а стрелка гномона установлена на ошибочную географическую широту, скорее Северной Африки, чем Англии. Задник обоих квадрантов неправильно скомпонован и не может быть использован. Глобус с картой неба также показывает неправильную широту. Несомненно, Гольбейн сознавал, что он делает. На портрете Николаса Крейцера, астронома и друга короля Генриха, с которым Гольбейн работал над книгой, описывающей использование этих инструментов, они изображены с большой точностью.

Изображенное на нижней полке стола также символизирует дисгармонию, распадение, духовное разрушение: учебник арифметики раскрыт на странице с правилами деления, отчетливо озаглавленной словом Dividiert — Разделите. Тут же — пустой футляр от флейты и лютня с оборванной струной. Сьюзен Фойстер отмечает, что глобус повернут так, чтобы в центре оказалось название графства Динтевилля — Polisy, но она не обратила внимания на намеренную ошибку в написании этого слова с буквой c вместо s (Policy), объясняющей причину обеспокоенности Послов — коррупцию в международной политике: фальшивые договоры, распространенные при дворах Европы и раскритикованные в первой части «Утопии» Т. Мора. Сьюзен Фойстер также замечает, что заглавные буквы в названиях Pritannia и Baris меняются местами (Britannia и Paris), но объясняет это южнонемецким диалектом Гольбейна, не учитывая, что и эта орфографическая путаница становится эмблемой беспорядка (см. вклейку).

Лютня как образ достойного управления. Эмблема Альчиати. К картине Г. Гольбейна «Послы»

Лютня с оборванной струной связывает изображение с Шекспиром. Эту эмблему разорванных договоренностей находим в собрании «Emblemata» Альчиати. Шекспир, как и многие его современники, использовал образы музыкальной дисгармонии в политическом контексте, например, в речи Улисса об иерархии: «Отмените иерархию, расстройте эту струну, — и вы услышите нестройное созвучье»18. Интересно, что этой метафорой для передачи слышимой дисгармонии Шекспир пользуется неоднократно в своих сочинениях.

В известной сцене из «Юлия Цезаря» нравственное содержание этой эмблемы претворено в простой обиходной сцене. Брут в своей палатке накануне сражения при Филиппах. Он только что примирился с Кассием, и ему не спится. Он зовет двух солдат, чтобы они составили ему компанию, и просит юного слугу Луция сыграть ему:

Брут.

Одежду дай. А лютня где твоя?

Луций.

В палатке здесь.

Брут.

Ты говоришь так сонно.

Я не виню тебя: не спал ты долго.

...Вот книга, Луций. Я ее искал,

Хоть сам же положил в карман одежды.Луций.

Мой господин ее мне не давал.

Брут.

Прости меня, мой мальчик, я забывчив.

Не можешь ты пободрствовать немного

И мне на лютне что-нибудь сыграть?(Юлий Цезарь. IV.3.237; пер. М. Зенкевича).

Луций играет, но музыка продолжается и после того, как он засыпает. Заснули оба солдата. Брут усаживается читать. В мерцании свечи появляется призрак Цезаря. После его исчезновения Брут будит Луция и солдат:

Брут.

Эй, Луций! Клавдий и Варрон! Проснитесь!

Луций.

Я не настроил струны.

Брут.

Он думает, что все еще играет.

Проснись же, Луций!Луций.

Мой господин?

Брут.

Какой ты видел сон, что так кричал?

Луций.

Я не заметил, чтобы я кричал.

Брут.

Нет, ты кричал.

(Там же, IV.3)19.

Из последующего диалога ясно, что все трое вскрикивали во сне. Таким образом, появление призрака «оркестровано» тем, что можно было бы назвать последовательными репликами-эмблемами — естественными, но поистине зловещими звуковыми эффектами: вначале диссонансы в игре Люция, у которого расслабляются пальцы («Мой господин, струны расстроились»), а затем крики всех спящих, перепуганных кошмарами.

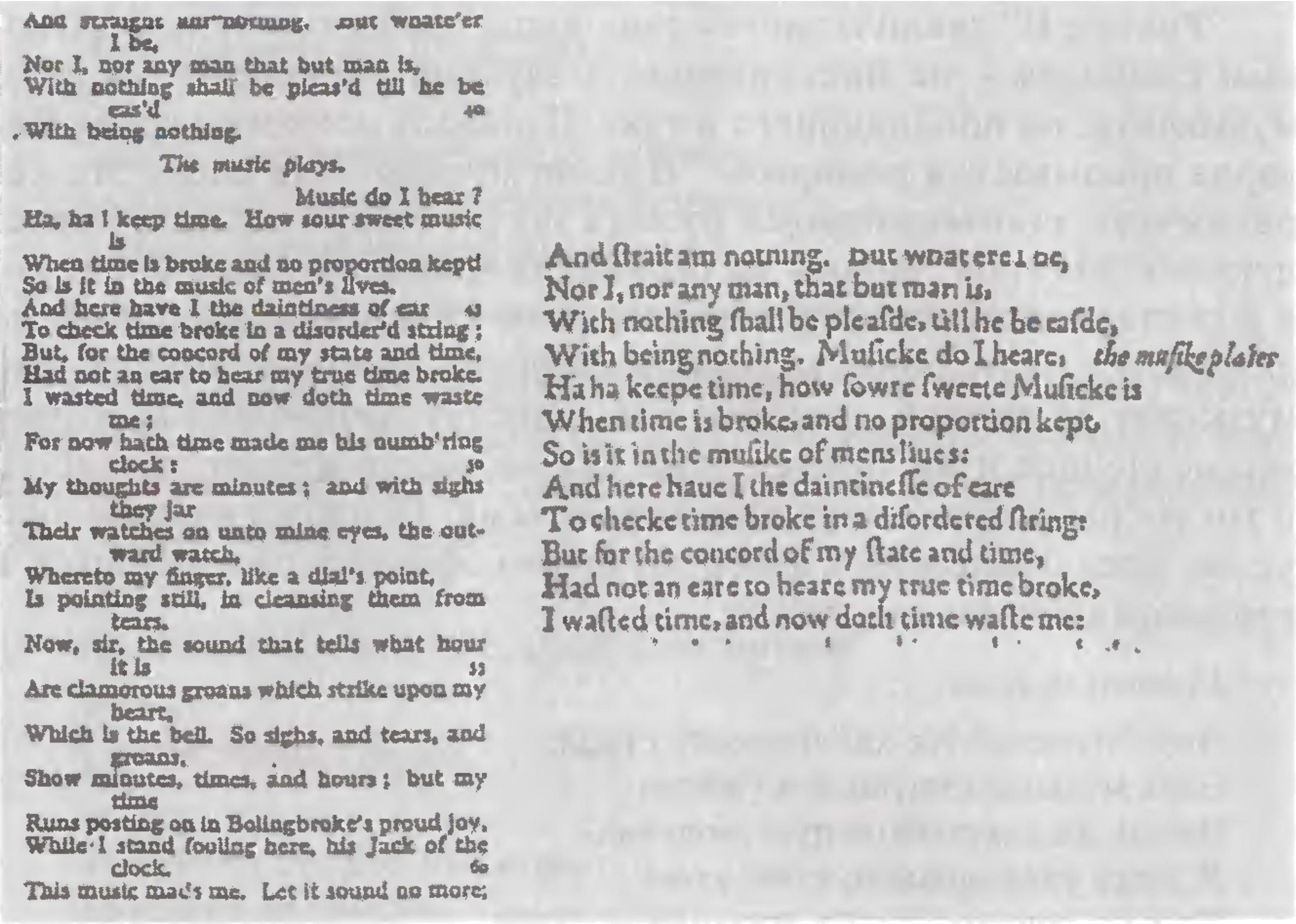

«Ричард II» заканчивается еще более изобретательным звуковым символом — не диссонансом, а звуками урока начинающего музыканта, нс попадающего в такт. Длинный монолог короля Ричарда прерывается ремаркой «Играет музыка». На сцене эта неритмичная, спотыкающаяся музыка звучит на протяжении последующих 20 строк, вплоть до окончания монолога. Если вникнуть в шекспировский принцип подачи речи Ричарда, основанный на разработке длительной метафоры (conceit), можно услышать, как музыкант за сценой, подобно большинству начинающих, играет все медленнее и медленнее, пока сам нс обнаруживает этот сбой, и тогда срывается в первоначальный темп. Психологическое значение представленного здесь звукового эффекта раскрывается в сопровождающем его тексте:

Играет музыка.

Что? Музыка? Ха-ха! Держите строй:

Ведь музыка нестройная ужасна!

Не так ли с музыкою душ людских?

Я здесь улавливаю чутким ухом

Фальшь инструментов, нарушенье строя,

А нарушенье строя в государстве

Расслышать вовремя я не сумел.

Я долго время проводил без пользы,

Зато и время провело меня.

Часы растратив, стал я сам часами:

Минуты — мысли; ход их мерят вздохи;

Счет времени — на циферблате глаз,

Где указующая стрелка — палец,

Который наземь смахивает слезы;

Бой, говорящий об истекшем часе, —

Стенанья, ударяющие в сердце,

Как в колокол. Так вздохи и стенанья

Ведут мой счет минутам и часам.

Послушное триумфу Болингброка,

Несется время; я же — неподвижен,

Стою кукушкой на его часах.

Не надо больше музыки. Устал я.(Ричард II. V. ст. 41—61; пер. М. Донского)

Я никогда не видела постановок «Ричарда II» и «Юлия Цезаря», в которых звучала бы откровенно фальшивая, состоящая из дисcонансов музыка. Почему? Или режиссеры считают, что эти звуковые эмблемы слишком изысканны, чтобы публика могла их понять? Или они сами не замечают отчетливых указаний автора? Каждый, кто слышал звук разорвавшейся струны в «Вишневом саде», понимает, какой эмоциональной силой обладает этот эффект. И Чехов, и Шекспир верили, что их публика инстинктивно почувствует таинственную связь между оборванными струнами, разбитыми сердцами и падшими империями.

«Ричард II». V. 5. Текст кварто (с авторской ремаркой)

Примечания

1. Пикок Т.Л. Аббатство Кошмаров. Усадьба Грилла / Пер. Е. Суриц. М., 1988.

2. The princess is discovered hemming a set of shirts for the parson of the parish: they are marked with a large R. Enter to her the Great Mogul. A pause, during which they look at each other expressively. The princess changes colour several times. The Mogul takes snuff in great agitation. Several grains are heard to fall on the stage. His heart is seen to beat through his upper benjamin.

The Mogul (with a mournful look at his left shoe).

My shoe string is broken.

The Princess (after an interval of melancholy reflection).

I know it.

The Mogul.

My second shoe-string! The first broke when I lost my empire: the second has broken today. When will my poor heart break?

The Princess.

Shoe-strings, hearts and empires! Mysterious sympathy!

3.

Phi.

Nay, but this dotage of our general's

O'erflows the measure. Those his goodly eyes,

That o'er the files and musters or the war

Have glow'd like plated Mars, now bend, now turn,

The office and devotion of their wiew 5

4.

Flourish. Enter.

Antony, Cleopatra, her

Ladies, the Train, with Eunuchs fanning her.

Look where they come!

Upon a tawny front. His captain's heart,

Which in the scuffles of great fights hath burst

The buckles on his breast, reneges all temper,

And is become the bellows and the fan

To cool a gipsy's lust.

Take but good note, and you shail see in him 11

The triple pillar of the world transform'd

Into a strumpet's fool. Behold and see.

5. Heminge Y., Condell H. To the Great Variety of Readers; the First Folio of «Mr. William Shakespeare Comedies, Histories, & Tragedies». L., 1623. Sig. A3.

6. W.W. Greg (ed) «The Book of Sir Thomas More» (Malone Society Reprints 1911, Oxford), between R XLVI, 1.

7. See Hamlet Quarto (1604—5), lines 2049/50, 2090/91 im Internet Shakespeare Editions at http://internetshakespeare.wric.ca

8.

О thou day о'

th' world,

Chain mine arm'd neck. Leap thou, attire and all,

9.

Ant.

Deat then?

Man.

Dead.

Ant.

Unarm, Eros; the long day's task is done, 35

And we must sleep. That thou depart'st hence safe

Does pay thy labour richly. Go.[Exit Mardian]

Off, pluck off!

Through proof of harness to my heart, and there 15

Ride on the pants triumphing.The sevenfold shield of Ajax cannot keep

The battery from my heart. O, cleave, my sides! 39

Heart, once be stronger than thy continent,

Crack thy frail case. Apace, Eroc, apace. —

No more a soldier. Bruised pieces, go;

You have been nobly borne. — From me awhile

10.

Prince.

Do thou stand for my father, and examine me upon the particulars of my life.

Fal.

Shall I? Content! This chair shall be my state, this dagger my sceptre, and this cushion my crown.

Prince.

Thy state is taken for a join'd-stool, thy golden sceptre for a lenden dagger, and thy precious rich crown for a pitiful bald crown! 371

11.

Cur.

Will you go hunt, my lord?

Duke.

What, Curio?

Cur.

The hart.

Duke.

Why so I do, the noblest that I have.

O, when mine eyes did see Olivia first, 19

Methought she purg'd the air of pestilence!

That instant was I turn'd into a hart,

And my desires, like fell and cruel hounds,

E'er since pursue me.

12.

Fairy Queen.

With trial-lire touch me his finger-end;

If he be chaste, the flame will back descend,

And turn him to no pain; but if be start,

It is the flesh of a corrupted heart. 85Puck.

A trial, come.

Evans.

Come, will this wood take fire?

[They put the tapers to his fingers, and he starts].Fal.

Oh, oh, oh!

Fairy Queen.

Corrupt, corrupt, and tainted in desire!

About him, fairies; sing a scornful rhyme;

And, as you trip, still pinch him to your time. 99The Song.

Fie on sinful fantasy!

Fie on lust and luxury!

Lust is but a bloody fire,

Kindled with unchaste desire,

Fed in heart, whose flames aspire, 95

As thoughts do blow them, higher and higher.

Pinch him, fairies, mutually;

Pinch him for his villainy;

13.

What says King Bolingbroke? Will his Majesty

Give Richard leave to live till Richard die?

You make a leg, and Bolingbroke says ay.North.

My lord, in the base court he doth attend 176

To speak with you; may it please you to come down?K. Rich.

Down, down I come, like glist'ring Phaethon,

Wanting the manage of unruly jades.

In the base court? Base court, where kings grow base, 185

To come at traitors' calls, and do them grace.

In the base court? Come down? Down, court! down, king!

For night-owls shriek where mounting larks should sing.

14.

Is man no more than this? Consideer him well. Thou ow'st the worm no silk, the beast no hide, the sheep no wool, the cat no perfume. Ha! here's three on's are sophisticated! Thou art the thing itself: unaccommodated man is no more but such a poor, bare, forked animal as thou art. Off, off, you lendings! Come, unbutton here. 108

15. Quintus Horatius Flaccus. «Ars Poetica», I. 361; Sir Philip Sidney. «An Apology for Poetry» (c. 1583; printed 1595); See G. Gregory Smith. Elizabethan Critical Essays. Oxford, 1904 (repr. 1971). Vol. I. P. 158.

16.

1st Merchant.

St Mark!

What beast is this?Peregrine.

It is a fish.

2nd Merchant.

Come out here.

Peregrine.

Nay, you may strike him, sir, and tread upon him; He'll bear a cart.

1st Merchant.

What, to run over him?

Peregrine.

Yes.

3rd Merchant.

Let's jump upon him.

2nd Merchant.

Can he not go?

Peregrine.

He creeps, sir

1st Merchant.

Let's see him creep. [Prods him]

Peregrine.

No, good sir, you will hurt him.

2nd Merchant.

Heart, I'll see him creep; or prick his guts.

3rd Merchant.

Come out here.

Peregrine.

Pray you sir, crrep a little.

1st Merchant.

Forth!

2nd Merchant.

Yet further!

Peregrine.

Good sir, creep.

2nd Merchant.

We'll see his legs.

3rd Merchant.

God's so, he has garters!

1st Merchant.

Aye, and gloves!

2nd Merchant.

Is this

Your feartul tortoise?

17. Foister S. The Objects in the Painting // Susan Foister. Askok Roy and Martin Wyld: Making and Meaning: Holbein's Ambassadors (National Gallery Publications). L.: Yale U.P., 1997. P. 30—43.

18.

O, when degree is shak'd,

Which is the ladder of all high designs,

The enterprise is sick! How could communities,

Degrees in schools, and brotherhoods in cities, 104

Peaceful commerce from dividable shores,

The primogenity and due of birth,

Prerogative of age, crowns, sceptres, laurels,

But by degree, stand in authentic place?

Take but degree away, untune that string,

And hark what discord follows!(«Троил и Крессида»).

19.

Воу! Lucius! Varro! Claudius! Sirs, awake!

Claudius!Luc.

The strings, my lord, are false.

Bru.

He thinks he still is at his instrument. 290

Licius, awake!Luc.

My lord!

Bru.

Didst thou dream, Lucius, that thou so criedst out?

Luc.

My lord, I do not know that I did cry.

| К оглавлению |