Разделы

Счетчики

Д. Доллимор. «Политико-культурное исследование Шекспира: случаи смещения и перверсии»

В этой статье я сосредоточиваю внимание на двух отрывках, к которым часто обращаются в последнее время критики, — причем причиной интереса к ним являются, несомненно, затронутые в них политические проблемы. В первом отрывке, из драмы «Буря», это вопросы расизма и колониализма. Во втором, из «Отелло», мы снова сталкиваемся с проблемами расизма и колониализма, на этот раз в сложной взаимосвязи с женоненавистничеством и ксенофобией. Присутствие и значение этих явлений в обществе в ранний период нового времени и отражение этого в пьесах Шекспира стало в последнее время предметом интересных исследований. Я имею в виду, например, первую на эту тему работу Дж. Лэмминга о расизме и колониализме я более поздние — П. Хьюма, П. Брауна и М. Оркина1. Книга Лэмминга, который иммигрировал в Великобританию из Карибского региона, датируется 1960 г. О связях расизма и ксенофобии существуют исследования Р. Мариентра во Франции и Т. Хокса в Великобритании;2 о расизме и женоненавистничестве писала А. Лумба из Индии.3 Используя работы этих и других ученых, можно сделать попытку синтеза — попробовать проанализировать, например, роль этих явлений в формировании современного государства; причем важным аспектом такого исследования могла бы стать драма этого периода. Это был бы интересный замысел в русле метода, который называют теперь культурным материализмом.

Я же предлагаю исследование, опирающееся на вышеупомянутые труды, но основанное на ином подходе: направленное не вовне, а внутрь, сосредоточенное на невероятной сложности этих явлений как в жизни общества, так и в зеркале драматургии. (Не развивая это положение, считаю нужным отметить, что драма обладает уникальным потенциалом для изображения культурной динамики, которая и создает эту сложность.)

В пьесе «Буря» (I, 2) Калибана вызывают только для того, чтобы осудить его и оправдать его порабощение, что и делает Миранда в этой речи:4

Презренный,

Нет, добрых чувств в тебе не воспитать.

Ты гнусный раб, в пороках закосневший!

Из жалости я на себя взял труд

Тебя учить. Невежественный, дикий,

Ты выразить не мог своих желаний

И лишь мычал, как зверь. Я научил

Тебя словам, дал знание вещей.

Но не могло ученье переделать

Твоей животной, низменной природы.

И за нору меня благодари,

Ты стоишь кары злейшей, чем темница.

Калибан отвечает запоминающимся контробвинением:

Меня вы научили говорить

На вашем языке. Теперь я знаю,

Как проклинать.5

С точки зрения колонизатора, сходной с мнением Просперо и Миранды, можно было бы утверждать, что Калибан использует язык для богохульств и проклятий потому, что его натура не только не поддается воспитанию, но и, более того, она извращает воспитание. Поэтому Калибан и цивилизованный язык может употребить только во зло; он даже пытается изнасиловать женщину, научившую его говорить.

С антиколонизаторских позиций можно доказать обратное: Калибан ругается, потому что его извратил испорченный язык чужой культуры — культуры завоевателей.

Однако давайте рассмотрим третью интерпретацию, которую я назвал бы постструктуралистской. Калибан ругается, потому что он был создан таким внутри языка и посредством языка. Он ругается не потому, что язык — это ясное средство выражения, позволяющее ему показать, а нам увидеть его, по сути своей, извращенную натуру, и не потому, что испорченный язык извратил его изначально хорошую сущность. Просто у него не было никакой сущности, извращенной или правильной, его индивидуальность только формируется в языке.

Я допускаю, что это толкование может показаться слишком постмодернистским, но вчитайтесь в выделенные строки речи Миранды.

Миранда, сама созданная языком, которым говорит (посмотрите, уже одна эта речь показывает, что Миранда полностью приняла идею колонизации острова), вряд ли осознает его влияние. Но, может быть, Просперо это понимает. Видимо, я старомоден в том, что касается анализа персонажей, и поэтому мне нравится так думать, — хотя бы только из-за иронии, которой окрашены слова Просперо (когда он в конце пьесы снова вступает во владение Калибаном): «А эта дьявольская тварь — моя» (V, 1),6 — ирония одновременно горькая и леденящая.

Посмотрите, как впечатляюще в речи Миранды неестественность личности Калибана оправдывает его порабощение. Хотя Калибан мог учиться, говорит Миранда, в нем нельзя «воспитать добрых чувств», а его «низменную природу» невозможно «переделать». Поэтому этот раб стоит «кары злейшей, чем темница». Читая эти строки, нельзя не заметить переход от понятия «индивид» к понятию «раса» (Фрэнк Кермоуд определяет «расу» как «наследственную природу, присущую виду»)7 — ведь именно неестественность рождения Калибана и его «низменная природа»,8 неисправимые и полностью противоположные «доброму началу», справедливо обрекают его на рабство, — вот причина, а вовсе не то, что хозяину нужен раб, — хотя это, конечно, объяснение самого Калибана.

Но и не учитывая мнения Калибана, у нас достаточно оснований, чтобы сомневаться в апелляции колонизаторов к понятию «естества» («природы»): мы знаем от Просперо историю его низложения. Мы узнаем, что и поведение цивилизованного человека бывает «неестественно» разрушительным.

Это, конечно, не ново и даже банально. Однако в рассказе Просперо есть нечто другое, не столь очевидное, но довольно показательное: имеется в виду непоследовательность или, вернее, противоречие, заключенное в идее «природы» («естества»). Просперо — ученый, и именно научные занятия, являющиеся плодами цивилизации, пробуждают в его брате Антонио разрушительное и аморальное (т. е. неестественное) стремление:

Как, балуя, отец ребенка губит,

Так в нем мое безмерное доверье

Взрастило вероломство без границ(I, 2).9

Начало пьесы говорит нам о том, что Антонио паразитировал на добродетельной натуре Просперо: «Вкруг моего державного ствола обвился он, как цепкая лиана, / И высосал все соки», — но и этого мало, — Просперо объясняет, что его вклад в цивилизацию состоит в том, что он разбудил в своем «коварном брате / То зло, которое дремало в нем». Так доверие породило вероломство, а добродетель — зло. В речи Миранды этот парадокс звучит так: «Злодеев носит и благое чрево» (I, 2).10 Пьеса же придает ему статус вечного: процесс цивилизации не только не может подчинить себе беспорядок, но и сам порождает его. Помимо узурпации власти Просперо, Антонио и Себастьян покушаются на жизнь Алонсо, а Стефано и Тринкуло с помощью Калибана пытаются отобрать остров у Просперо (который сам отнял его у Калибана).

До этого момента ход мыслей был бы понятен любому хорошему деконструктивисту. Материалистический анализ же только начинается. Конечно, мои выводы могут оказаться слишком смелыми, но это в природе метода политического анализа. В оправдание (или хотя бы в качестве объяснения) мне хотелось бы привести слова Лэмминга, сказанные им 27 лет назад в защиту своего политического прочтения «Бури»: «Вы считаете, что я ошибаюсь, — пусть так... на это я вам отвечу: моя ошибка, пережитая и глубоко прочувствованная миллионами, свидетельствует о положительном значении заблуждения»11

Политический анализ начинается с такого вопроса: почему (исходя из того, что цивилизация сама бесконечно производит разрушающие ее силы) именно попытка изнасилования, совершенная дикарем Калибаном, доказывает, что его невозможно воспитать. Не желая ни в коем случае преуменьшать омерзительность насилия, хотелось бы понять, почему это преступление объясняется неисправимостью натуры дикаря, — как будто оно не было обычным в первую очередь среди цивилизованных людей, особенно колонизаторов. Современники короля Якова I не могли предвидеть, что сексуальное насилие будет сопутствовать колонизации новых земель, но они должны были знать, что изнасилование — чаще всего преступление господина, хозяина.

Поэтому то, что натура Калибана представлена средствами языка извращенной и неисправимой, — это, возможно, более, чем стратегия для оправдания порабощения Калибана, как было показано выше, в постструктуралистской интерпретации. Наверное, можно определить это как смещение признака «беспорядок» с доминантного члена иерархии на подчиненный; это произошло посредством наложения оппозиции естественный — неестественный на иерархическую конструкцию доминантный — подчиненный.

В эпоху Возрождения идеологическое понятие «природа», особенно в форме естественного закона, подтверждало и законность иерархии внутри семьи, класса, государства, а затем во всех этих трех структурах по признаку пола.

Критика иногда находила подтверждения такого понимания природы (естества) в литературе Ренессанса, но чаще тезис о естественной иерархии просто ностальгически повторялся. В противоположность этому мне хотелось бы заметить, что у Шекспира легитимизирующая сила оппозиции естественный — неестественный иногда ставится под сомнение. Его драма изображает как насильственное разрушение оппозиции, так и ее не менее насильственное воцарение; иногда власть эту лишают мистическогоореола, иногда создают его заново. Драматурги-современники Шекспира понимали сущность и необходимость политической власти — мечты же о политической свободе были для них не столь актуальны. В то же время в борьбе за свободу необходимо понимание сущности власти — такое понимание таит в себе тенденции, подрывающие власть.

У такого идеологического понятия, как «природа» («естество»), два аспекта — стяжение и управление. Поэтому оно и оказывается внутренне противоречивым. Процесс стяжения часто становится непременным условием управления. Однако сам факт стяжения делает управление потенциально ненадежным, — принудительное включение в какую-либо структуру всегда подразумевает возможность ее насильственного разрушения.

В трагедии «Король Лир», например, противоречащие друг другу представления о естестве в конечном счете угрожают цельности самого понятия; оно распадается, идеологически дезинтегрирует, уступая натиску противоречий, в нем заключенных.

Напротив, в отрывке из «Отелло», о котором речь пойдет далее, понятие «природа» («естество») только подведено к черте, за которой теряется его смысл. Именно в таком виде оно и очень неопределенно, и жестоко-репрессивно. Так, например, в «Буре» «неестественное» (т. е. натура Калибана) создается с помощью дискурса и демонизируется. С помощью этого понятия признак «беспорядок» смещается, что и оправдывает в данном случае порабощение Калибана.

Одна из причин нестабильности оппозиций кроется в том, что люди или группы людей, господствующее положение которых определено доминантным элементом иерархии, начинают бороться за власть между собой. Так в «Буре» они пытаются воспроизвести иерархию в применении к самим себе. При этом для внутренней дифференциации используются понятия, ранее отличавшие их от других (нижестоящих) членов общества. Это необходимо в борьбе за власть, которая обычно влечет за собой борьбу за легитимизацию этой власти.

Обратимся в качестве иллюстрации к пьесе «Мера за меру». Это произведение о кризисе власти. Герцог временно оставляет управление государством, и это происходит в период его нестабильности. Прежде чем уйти от дел, он санкционирует авторитарные, репрессивные меры против проституции и разврата, царящих в нижних слоях общества. Эти пороки считаются причиной кризисного состояния общества. Однако постепенно становится понятно, что дело скорее в политической коррупции, нежели в сексуальной распущенности. Герцог боится бунта — ведь, по его мнению, под угрозой иерархия. Эскал опасается инакомыслия, а персонажи городского дна видят источник кризиса в самом законе, в установленных законом порядках. Настораживает путаница в словах Локтя, — может быть, и «приличных» людей надо подозревать в неподчинении закону. Таким образом, пьеса, возможно, говорит о том, что коррупция — скорее результат действий структур власти, стремящейся поставить под контроль неуправляемые желания, а не следствие осуществления этих желаний. Этот полицейский надзор над сексуальностью — и релегитимизация государства, и смещение источника политической нестабильности вниз по иерархической лестнице внутри государства (причем процессы эти взаимосвязаны).

Это ясно показано на примере Анджело: желание, которым он пытается управлять на уровне государства, вспыхивает в нем самом. И оно возникает не просто в обход закона, но из потребности извратить закон добра. Анджело говорит, что желает Изабеллу «греховно... за чистоту ее» (II, 2). Он хочет «разрушить храм». Основополагающая категория здесь — перверсия, а не беспорядок. За объяснением этому обратимся к «Анатомии меланхолии» Роберта Бертона (1621). В этом произведении меня не интересуют мысли Бертона о том, что сексологи позднее назовут сексуальными перверсиями. Рассуждения писателя о качествах, вроде бы противоположных перверсии, — вот где таится парадокс. Почти в начале «Анатомии» автор заявляет, что не животные наши побуждения, а качества, присущие цивилизованному человеку, потенциально наиболее опасны: «Разум, умение (и) рассудительность, правильно применяемые, во многом помогают нам: но, будучи извращены, уводят нас с пути истинного и губят» (I, 136).

Два замечания о современном Шекспиру восприятии этого явления. Первое. Несмотря на пропаганду необходимости иерархии, люди вполне могли видеть, что беспорядок часто исходит сверху, а не снизу. Об этом «Кориолан» Шекспира. Такие же взгляды лежат в основе «Рассуждений» Макиавелли. Второе. Представление о том, что поступки цивилизованного человека парадоксальным образом могут быть опаснее для общества, чем поведение дикаря или выходца из низов, было достаточно традиционным, даже общепринятым. Монтень написал на эту тему знаменитое эссе о каннибалах.

Вспоминаются и другие примеры из драматических произведений. Рассмотрим оппозицию доброе — недоброе (kind — unkind). Недоброе — перверсия доброго, однако очевидно, что оно порождается добрым. Таким образом, обвинение в недоброте часто лишь отрицание потрясенным сознанием как раз этого факта. Вряд ли найдется пьеса того времени, в которой не прозвучало бы это обвинение. И что же в конечном счете является источником конфликтов в английской истории, как не междоусобная борьба среди своих (kind — в значении «род, порода»)? Друг с другом борются не просто подданные одного государства или люди, принадлежащие к одному классу, но члены одной семьи. (А мы помним, что эти три сферы — государство, класс, семья — идеологически освящены понятием «природа».)

Вкратце: отклонение и перверсия — это то, в противоположность чему определяется доминанта. Однако отклонение и перверсия постоянно возникают из доминанты, порождаются ею. Это проблема и для доминанты и для девианта. Для первой потому что дестабилизируется власть, для второго — из-за попытки релегитимизации пошатнувшейся власти. Она предпринимается доминантой посредством смещения, что влечет за собой насилие в отношении девианта.

Важно подчеркнуть тот факт, что все это можно вывести из дофрейдистских значений слова «перверсия» («извращение»). Статья Оксфордского словаря английского языка особенно ярко высвечивает момент перехода от понятия «отклонение» к понятию «порок»: «отклонившийся от правильного пути или от того, что правильно или хорошо; развращенный, порочный».

Перверсия (извращение) — понятие, основанное на следующей идее:

1) Сбиваться или отклоняться от

2) пути, предназначения или цели, которые

3) считаются естественными или правильными (их естественность часто установлена высшим божественным законом).

Таким образом, перверсия (извращение) в своем первоначальном значении тесно связана с идеей отклонения.

ПРИРОДА (естество) И ПЕРВЕРСИЯ

Понятиями перверсии и отклонения управляет бинарная оппозиция между естественным и неестественным. Можно сказать, что они созданы этой оппозицией. Фрэнсис Бэкон писал в 1622 г.: «Женщины, управляющие мужчинами... рабы — свободными... — это нарушение и извращение законов природы и государства».12

Бинарные оппозиции — это насильственные иерархии, указывал Жак Деррида, это положение подтверждает и Бэкон. Обратите внимание, как в отрывке из Бэкона идея насилия уже смещена (с помощью понятия «нарушение») на подчиненные элементы иерархии — рабов и женщин. Перверсия действительно могла расшатать бинарную оппозицию, ее породившую. Но нельзя забывать и о другом. Смерть, тюрьма, пытки — вот что было участью тех, чья натура была объявлена извращенной. Перверсия предполагает отклонение от «прямого и правильного». Вспомним — Отелло описывается как варвар, «безродный, чужеземный проходимец». А Дездемона, по мнению ее отца, грешит против природы тем, что желает Отелло. Снова и снова культура елизаветинцев видит в извращении и отклонении беспорядочное и вносящее беспорядок движение: от нерегулярного движения планет до социальной мобильности, от бродяг, слоняющихся по улицам, до матки, будто бы бродящей по телу «истерической» женщины.

Обвинение в извращенности и девиантном поведении одновременно демонизиравало и отрицало движение, приносящее беспорядок. Для того чтобы сдержать и осудить это движение, вновь и вновь привлекались понятия происхождения, природы, индивидуальности, развития и судьбы — все, что считалось предначертанным, раз и навсегда установленным.

Среди многочисленных примеров извращенного, приведенных в Оксфордском словаре английского языка, повторяются два — заблудшая женщина и религиозный еретик. На заре христианства эти понятия были взаимосвязаны. Мильтон писал, что Сатана создал извращенное царство, и первой он обратил Еву. Или, вернее, развратил. Действительно, в теологии слово, описывающее понятие, противоположное обращению, и есть развращение. Оно означает непростительный переход из истинной веры в ложную. Страх и презрение, вызываемые извращением, объясняются во многом парадоксальностью этого явления. Дело в том, что извращение и то, что извращено, тесно связаны между собой. В каком-то смысле это само собой разумеется — если что-то извращено, значит, оно когда-то было правильным. Однако противоречие глубже. Разрушительное действие перверсии связано с тем, что она внутренне присуща именно тому, чему угрожает. Этот парадокс типичен для Возрождения, да и для западной культуры вообще. Самая большая угроза истинному исходит не от его противоположности или прямого отрицания; она появляется в форме перверсии истинного. Возможно, все это объясняет тот факт, что перверсию часто воспринимают как явление, совершенно чуждое истинному и в то же время таинственным образом ему присущее. (Может быть, это восприятие связано с тем, что перверсия не только отклонение, но и в определенном смысле развитие. См. Оксфордский словарь английского языка: «Изменение, ведущее к неправильному использованию».)

Все это связано с парадоксальным свойством человеческой природы, которое также является своего рода перверсией. Мы словно созданы желающими того, что нам запрещено. И это не случайность. Это закономерность нашего бытия. Джон Норрис в 1687 г. выразил этот парадокс так: «Какое странное извращенное существо — Человек! Когда вкусить плодов Древа познания было Преступлением, не мог он руки своей удержать».13 Однако задолго до этого Августин предположил, что грех и смерть (наказание за грех) естественны для человека и парадоксальным образом связаны с перверсией и желанием преступить божественный закон. С грехопадением плоть начала воевать с духом, «и в этой борьбе все мы рождаемся, рождение готовит нам смерть; несем мы в себе порок; в членах наших — победа первого греха... ведь все мы в Адаме были, ибо все мы были этим человеком, который через женщину, из него сотворенную до греха, впал в грех» (О Граде Божием, XIII, 13—14). Более того, кажется, что греховное порождается законом, который оно стремится преступить. Душа человека после грехопадения, «упоенная греховной свободой» (О Граде Божием, XIII, 13), побуждает человека нарушать божественный закон. А ведь этому закону человек не просто должен подчиняться — он «написан в сердцах людей» (Исповедь).

Смеем ли мы предполагать, что Божественный закон не только создает душу, нарушающую этот закон, но и вызывает желание преступить его, так как желание это неотделимо от упоения «греховной свободой»? Августин цитирует Первое послание к Коринфянам, суровая диалектика которого подтверждает это предположение: «в законе, который запрещает грех, — сила греха... ибо запрещение греховных желаний увеличивает их, если добродетель не в силах подавить эти желания» (О Граде Божием, XIII, 5).

Противоречия, подрывающие веру, есть и в христианской теодицее. Я имею в виду прежде всего идею о том, что мы созданы порочными и что в конечном счете сам Господь «несет ответственность за существование зла».14 Или что зло внутренне присуще добру. Таким образом, получается, что не Сатана, а Бог — первый вероотступник, обладающий извращенной натурой. На это обвинение ответил Джон Донн, который все вернул на свои места: «Самым извращенным является утверждение о том, что Бог дает человеку мирскую жизнь, чтобы обольстить его».

Идея о том, что мы созданы порочными, может показаться извращенной. Однако эту ересь христианство так и не смогло полностью подавить. Так в 1607 г. Ф. Гревилл писал о «тягостной участи человечества»: «По одному закону сотворен, другой обязан исполнять: / Больным рожденный, здоровьем должен обладать».

Легко можно проследить связь этого парадокса с первым — с тем, что перверсия происходит из того, что она извращает. В данном случае перверсию порождает Божественный Порядок.

Но давайте пока оставим Бога в покое и допустим, что Бог, как и президент Рейган, невиновен или, по крайней мере, не ведает, что происходит. Поверим в то, что перверсия появилась вместе с Сатаной, в прошлом заместителем Господа, и что Ева была его первым обращенным / развращенным. Это официальная линия. Миф о происхождении перверсии веками оправдывает насилие в отношении женщин, их угнетение. Это подводит нас к отрывку из «Отелло». Он проливает свет на то, как этот миф санкционирует смещение.

Отелло руководствуется противопоставлением рассудок — страсть. Он верит, что Дездемона уступила низкой страсти. Позже он поверит, что и его рассудок помутился. Это привело к ужасным последствиям, и он в финальном монологе отождествляет себя с турками. Но по-настоящему разрушительный элемент во всем этом (который вредит и рассудку других) — не страсть, а извращенный рационализм Яго. Как показывает С. Гринблатт,15 так называемое зло у Яго имеет в основе своей цивилизованную природу. (Мне кажется, что оппозиция рассудок — страсть, традиционная для Ренессанса, вызывала смещение признака «разрушение» с рационального процесса цивилизации на низменную натуру мужчины, — а чаще всего женщины, — на ее невоздержанность, на то, что цивилизация пытается контролировать и вытеснять.)

Понятие «природа» («естество») играет большую роль в процессе смещения. По мнению Брабанцио, Дездемона способна желать Отелло только «на зло природе». «Природа так нелепо заблуждаться ... без колдовства не может» (I, 3).16

Когда же Отелло начинает верить этим словам, происходит роковой сдвиг: природа в виде желаний женщины превращается в злую сущность:

Отелло.

И все же, уклоненья от природы...

Яго.

Вот именно. Примеры под рукой.

Естественно ли это отчужденье

От юношей ее родной страны?

Не поражают ли в таких примерах

Черты порока, извращенья чувств?(III, 3)17.

Природа уклоняется от самой себя; перверсия берет начало в естественном. Яго, воспользовавшись мыслью Отелло, так описывает парадоксальный путь, которым идет перверсия: отклонение, которое одновременно является противоречием, затем отличие, которое будто бы извращает то, от чего отличается. Вкратце: из отклонения, из различий, существующих в природе (естестве) и считающихся извращениями, возникает противоположность естественного — «неестественное». Вот что заключено в семи наводящих ужас строках, которые подписывают Дездемоне смертный приговор. (Позже, когда Отелло снова думает о воображаемой измене Дездемоны, он представляет ее в виде движения, по сути своей извращенного: «Ей повернуться ничего не стоит, / Туда, сюда» (IV, 1).18

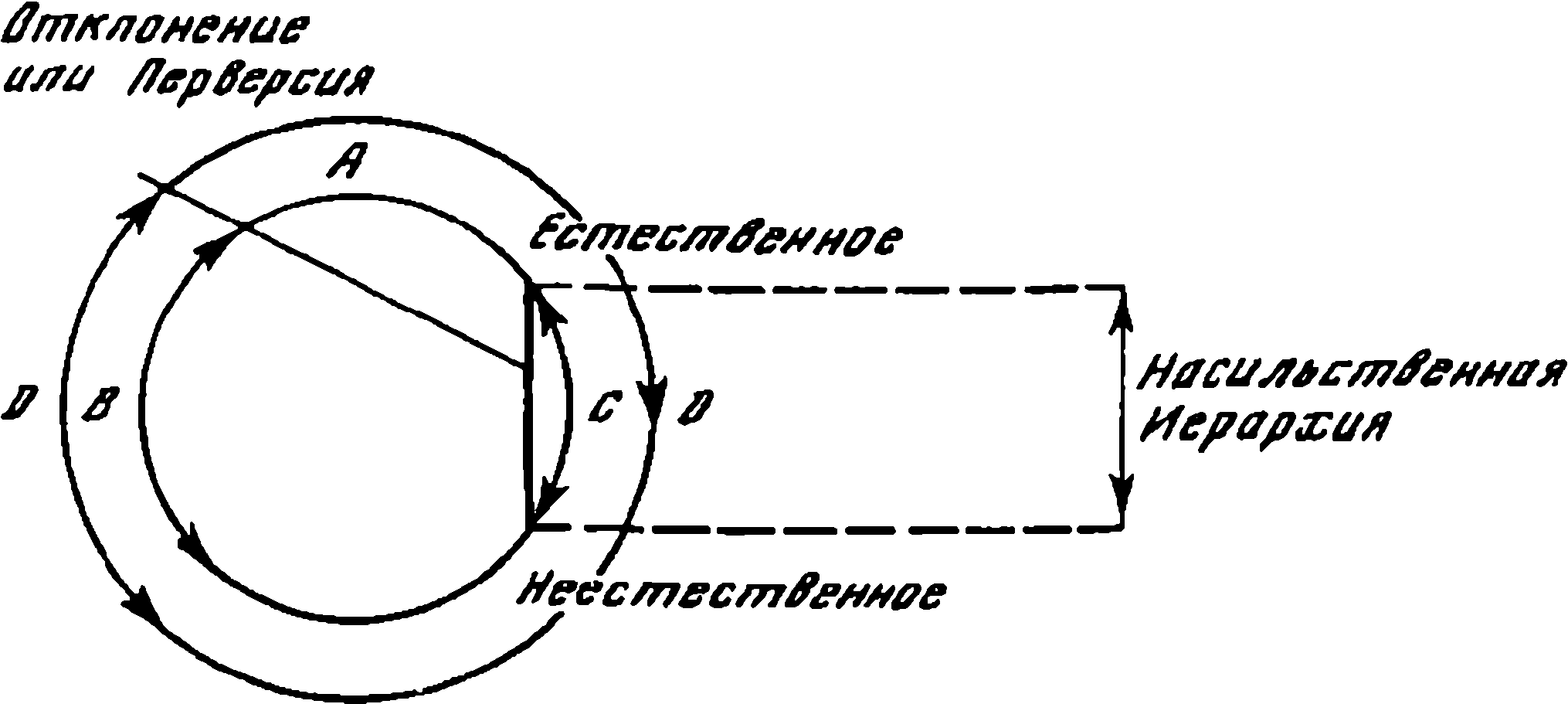

В перверсии/отклонении обвиняется женщина — это одно из проявлений женоненавистничества. В основе обвинения лежат также и расистские представления о естественном. Яго демонизирует Дездемону и Отелло; ее потому, что она во власти извращенной страсти, его — как объект этой страсти. В этом отрывке мы снова сталкиваемся со сложной взаимосвязью перверсии и оппозиции естественное — неестественное. Я попытался представить ее в виде диаграммы. Цель ее — ясно изобразить сложность происходящих процессов. Однако именно эта ясность в итоге делает диаграмму не совсем адекватной тому, что она изображает.

Диаграмма

Узкая дуга (A) между естественным и перверсией показывает, как культура демонизирует отличие, хотя эта категория едва внятна (природа, уклоняющаяся от самой себя). Гораздо более широкая дуга (B) между неестественным и перверсией — это поле смещения, проходя которое неестественное появляется в виде перверсии. На другой стороне диаграммы (C) отмечено то, что делает возможным весь этот процесс. Оппозиция естественное — неестественное почти никогда не подразумевает просто различие — это различие всегда проявляется в виде внутренней, хотя и антагонистической, взаимозависимости.

Действительно, можно сказать, что в перверсии нормальное узнает себя (хотя два эти явления не идентичны). Это можно изобразить как континуум (D), движущийся по часовой стрелке от естественного через неестественное к перверсии.

Процесс смещения (B) часто фигурирует в структурных отношениях между перверсией и неестественным. Рассмотрим этот процесс также в связи с отрывком из «Отелло». Удивительно, сколько вероломства смог приписать Яго Дездемоне всего в шести строках. В результате происходит широкомасштабное смещение. Это утверждение требует пояснения.

«Отелло» в определенном смысле пьеса об угрозе войны. На карту поставлена судьба венецианской цивилизации, — по крайней мере, нужно защитить Кипр от вторгшихся на остров турок. Элвин Кернан так обрисовал то, что он называет «символической географией» пьесы, и ее воздействие на осажденную цивилизацию: «Внешние границы мира "Отелло" определены турками — неверными, неверующими. Сам же Отелло рассказывает о чудовищах и варварах, населяющих неведомый край света. Венеция олицетворяет собой порядок, закон, разум. Кипр же — гарнизонный город, аванпост цивилизации, а защищать ее должен Отелло, варвар по происхождению, обращенный в христианство»19.

Риш Мариентра показывает, как в Англии того времени нарастают настроения ксенофобии. И это происходит несмотря на то, а может быть, и благодаря тому, что Англия проводила колонизаторскую и экспансионистскую политику. Возникает конфликт между, так сказать, центробежными и центростремительными тенденциями. Одним из следствий этого конфликта явился поиск внутренних врагов, граничащий с паранойей. В знаменитой «Проповеди против неповиновения и мятежа» (1571) говорится, что враг внутри государства ослабляет его перед лицом иностранного вторжения. Королевский эдикт 1601 г. повелевал выслать из Англии всех негров и мавров.

Многие англичане того времени воспринимали войну, грозящую Венеции в пьесе «Отелло», как конфликт между цивилизацией и варварством. (Хотя, как показал Мартин Оркин, борьба за Кипр была в действительности войной между империалистическими государствами.)

По мнению Яго, «неестественные мысли» Дездемоны влекут за собой попрание трех основ: «отечество, внешность, сословие», т. е. страна, раса, класс. А они наиболее ревностно охраняются цивилизацией. Помогает их защищать и природа — с помощью двойного процесса дискриминации/легитимизации.

В таком случае можно ли считать совпадением, что турки посягают как раз на те установления, которые нарушает Дездемона? Видимо, нет. Таким образом, перед нами классический пример внутреннего смещения — внешняя угроза представлена в виде внутреннего отклонения. Возможно, такое смещение позволяет осуществить насилие и наказание в отношении внутреннего врага, который есть демонизированный образ врага внешнего. Происходит своего рода репетиция действий, невозможных пока в отношении внешнего врага.

Короче: посредством категории сексуальной перверсии, в данном случае воображаемой, женщина приобретает черты врага, черты турка, становится его заместителем. (Отелло перед тем как покончить с собой, также отождествляет себя с турком.)

Я попытался проанализировать то, что понятия перверсии и отклонения одновременно признают и отрицают. Мне думается, что семантические истории этих понятий (во многом искаженные сексологией XIX и психоанализом XX в.) предвосхищают фундаментальный деконструктивистский тезис (или постструктуралистский, или постмодернистский, — как угодно). Его суть сводится к следующему. Часто то, что культурой обозначено как нечто чуждое ей, совершенно иное и несоизмеримо отличное от признанного ею, таковым не является. Культура и чуждое ей различаются, но в то же время их отношения носят характер антагонистической зависимости. Эта зависимость не что иное, как бинарная оппозиция, «насильственная иерархия» Дерриды.

Здесь мне хотелось бы сделать два замечания общего порядка. Первое. Я выбрал для рассмотрения понятие «природа», чтобы на его примере показать, что происходит и со многими другими понятиями. Я имею в виду имплицитно выраженное насилие, проводниками которого являются понятия, подобные понятию «природа». Второе. Рассматривая явления смещения и перверсии, я хотел показать сложность социального процесса (а это и есть предмет политико-материалистического анализа). Я полагаю также, что категория «перверсия» играет большую роль в культуре Ренессанса, что часто упускается из виду. Это понятие важно и для исследования других культур.

Мое понимание перверсии отличается от фрейдистского. Это намеренный пересмотр, основанием для которого послужили по крайней мере две причины. Обе они связаны с изменением акцентов в психоанализе. Первое. Я думаю, что неверно настаивать только на одностороннем смещении сексуальных категорий в культуру (традиционный взгляд). Напротив, как показывает мое исследование, происходит смещение и в обратном направлении — социальные потрясения и конфликты смещаются в сексуальность. Более того — возможно, второй тип смещения гораздо важнее. Вот почему важной целью сексуальной политики является попытка выявить это смещение (в противоположность задачам освобождения сексуальности). Второе. Я далек от того, чтобы применять категории психоанализа в исследовании культуры Возрождения или Шекспира. Наоборот, я заинтересован в использовании Ренессанса для прочтения Фрейда, т. е. в историзации психоанализа. Ведь для культурного материализма важны оба аспекта — и теоретический, и исторический.

И все же, прочитав Фрейда, мы не можем читать Ренессанс так же, как и раньше, — еще одна причина того, что исторический и теоретический аспекты неразделимы. Поэтому я охотно признаю, что использовал в своей работе категории психоанализа и что процессы, описанные мною, принадлежат на определенном уровне только сфере психики. Более того, я думаю, что теорию перверсии Фрейда часто недооценивают в современном психоанализе как радикального, так и консервативного направления. Эта теория в определенном смысле опасна для власти и авторитетов, опасна из-за своего толкования этих категорий. Показательно в данном случае скандальное утверждение Фрейда о том, что обозначенное цивилизацией как неестественное и перверсия, на самом деле через сублимацию является как раз основой цивилизации.

Я выбрал для разбора понятие «природа» еще по одной причине. Дело в том, что материалистическая критика исследует и пытается воспроизвести культурные категории времен Шекспира, а именно в этой сфере очевиднее всего идеалистическое восприятие Ренессанса. Слишком часто исследователи представляют природу в мистифицированном виде. Это происходит не только в идиосинкразической критике (например, у Уилсона Найта). Такого же взгляда, как мне кажется, придерживаются и редакторы изданий серии «New Arden», исследования которых основаны на более научных принципах. Таковы, например, издания двух пьес, рассматриваемых в данной статье. Это «Буря» под редакцией Ф. Кермоуда и «Мера за меру» (ред. Дж. У. Левер). Оба автора считают категорию «природа» основной для понимания этих пьес. Однако ни один из них не исследует удовлетворительным образом дискурсивную насильственность оппозиции естественное — неестественное как вообще в культуре того периода, так и в данных пьесах. Это упущение и отличает работы Кермоуда и Левера от моей. Конечно, научная ценность этих изданий несомненна — это основа и для материалистического исследования. Правда, этого нельзя сказать об издании «Отелло». Его редактор в своем предисловии вообще не касается проблемы природы (естества). Во всяком случае, все три редактора затрагивают, хотя, может быть, и неосознанно, политические вопросы. Это говорит о том, что научное исследование не может не касаться проблем политики.

Шекспир, английский национальный поэт, традиционно воспринимался как воплощение «естественности» — зрелости, проницательности, неподдельности и нормальности. Эти качества, согласно традиционному взгляду, выгодно отличают его от современников, не говоря уж о тех, кто живет в нашу эпоху. Обратимся, например, к прекрасной книге С. Шеперда о Марло20. Некоторые критики, отмечает он, всегда противопоставляли Марло Шекспиру, ставя Марло гораздо ниже. Они усматривают в нем незрелость, одержимость, противоречивость и неуравновешенность — как следствие извращенной сексуальности. Все это, по их мнению, резко контрастирует с уравновешенностью и зрелостью Шекспира, его всеобъемлющим восприятием мира, — одним словом, с его «естественным» гением.

Все это могло бы быть так, если бы не «Сонеты» Шекспира. Как он мог? Или, вернее (это понятнее англичанам), как он мог быть столь неосторожен? Среди новых книг о «Сонетах», выпущенных в 1985 г., особый интерес представляют две: «Моя любовь такая» Джозефа Пеквигни и «Между мужчинами» Евы Седжвик21. Первая книга — самая на сегодняшний день серьезная попытка доказать гомосексуальность «Сонетов». Во второй книге речь идет скорее о гомосоциальности, чем о гомосексуальности. Е. Седжвик определяет гомосоциальность как процесс, в ходе которого «гетеросексуальные желания» служат своего рода обходным маневром на пути к более близким (хотя и не гомосексуальным) связям между мужчинами. Мне ближе точка зрения Седжвик. И все же критика, которая полностью отрицала возможность гомосексуальности «Сонетов» и Шекспира, — это лишь интересный эпизод в истории понятия «природа» как нормативной идеологии.

И наконец, — последнее по порядку, но не по важности — мне хотелось бы затронуть вопрос о роли Шекспира в образовании. Главное здесь то, что материалистическая критика — это не просто наука ради науки. Это в большей степени выполнение обязательств перед культурой. Ведь чтение литературы — это лишь часть обширного процесса чтения культуры. Я искренне думаю, что свобода, а может быть, и жизнь некоторых людей в чем-то зависят от их успешного участия в этом процессе.

Примечания

1. Brown P. «This thing of darkness I acknowledge Mine» // Political Shakespeare: New Essays in Cultural Materialism / Ed. J. Dollimore, A. Sinfield. Manchester, 1985; Hulme P. Colonial Encounters. L., 1986; Lamming G. The Pleasures of Exile. L.; N. Y., 1—960; Orkin M. Shakespeare Against Apartheid. Craighall, 1984.

2. Marientras R. New Perspectives on Shakespearean World. Cambridge, 1985; Hawkes T. That Shakespearean Rag: Essays on a Critical Process. L., 1986.

3. Loomba A. Gender, Race and Renaissance Drama. Manchester, 1986.

4. В фолио эту речь произносит Миранда. Однако многие издатели вслед за Драйденом сочли, что она по стилю больше подходит Просперо. (Примеч. перев.) Курсив автора статьи. (Ред.).

5. Пер. М. Донского.

6. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

7. См.: Shakespeare W. The Tempest / Ed. F. Kermode. L., 1968. P. 33.

8. В оригинале vile race — «низкая раса». Примем перев.

9. Пер: М. Донского.

10. Пер. М. Донского.

11. Lamming G. Op. cit. P. 13.

12. Bacon F. Advertisement Touching an Holy Warre // Spedding J., Ellis R.L. The Works. Stuttgart, 1961—1963. Vol. 7. P. 33—34.

13. Цит. по: Oxford English Dictionary. Oxford, 1933. Vol. 7. P. 740.

14. Hick J. Evil and the God of Love. Glasgow, 1968. P. 264.

15. Greenblatt S. Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare. Chicago, 1980. Ch. 6.

16. Пер. М. Лозинского.

17. Пер. Б. Пастернака.

18. Пер. М. Лозинского.

19. Shakespeare W. Othello / Ed. A. Kernan. N. Y., 1963. P. XXV—XXVII.

20. Shepherd S. Marlow and the Politics of Elizabethan Theatre. Brighton, 1986.

21. Pequigney J. Such is my Love. Chicago, 1985; Kosofsky Sedgwick E. Between Men: English Literature and Man Homosocial Desire. N. Y., 1985.

| К оглавлению |