Разделы

Счетчики

И. Гилилов. «По ком же звонил колокол» (К вопросу о датировке и интерпретации шекспировской поэмы о Голубе и Феникс и поэтического сборника Роберта Честера)

Мы никогда не сможем увидеть Шекспира, если будем представлять его всегда стоящим где-то вдали от реальной жизни, от людей и событий своего времени. Наоборот, мы должны искать его в самом сердце этой жизни...

Джон Довер Уилсон.

1

На фоне огромного и неиссякающего потока книг и статей о шекспировских сонетах другие поэтические произведения Великого Барда могут показаться обойденными вниманием исследователей. Это относится и к небольшой поэме, которая на английском языке вот уже 175 лет печатается под заголовком «The Phoenix and the Turtle», что на русский язык всегда переводилось как «Феникс и Голубка».

На самом же деле научная дискуссия об этой загадочной поэме продолжается уже более ста лет, хотя она никогда не принимала таких широких масштабов и огласки, как знаменитый спор о сонетах.

В нашем шекспироведении (как дореволюционном, так и советском) эта дискуссия до сих пор не находила освещения, хотя ее проблематика только на первый взгляд выглядит узкоспециальной, стоящей в стороне от важнейших вопросов истории художественной культуры английского Ренессанса.

В этой статье я очень коротко остановлюсь на основных моментах дискуссии вокруг шекспировской поэмы и таинственного сборника, в котором она впервые появилась, а также расскажу о некоторых результатах своих собственных многолетних исследований. При этом объем настоящей публикации позволит мне осветить только те аспекты рассматриваемых произведений, которые имеют отношение к их датировке и идентификации прототипов.

Известно, что сложные и спорные проблемы датировки и идентификации прототипов в ряде произведений Шекспира и его современников разрабатываются в нашем шекспироведении достаточно редко — это положение имеет свои корни в прошлом, когда необходимые для таких исследований источники были доступны лишь британским (а позже — и американским) историкам английской литературы. Сегодня, однако, возможности для проведения исследований в области таких конкретных проблем неизмеримо расширились: наши центральные библиотеки, кроме большого количества работ зарубежных специалистов, располагают и ценнейшими научными переизданиями многих первоисточников, в том числе так называемыми «вариорумами», а также, что особенно важно, микрофильмокопиями оригиналов, поступающими в порядке международного книгообмена.

Небольшая — всего 67 строк, — но, пожалуй, наиболее трудная для понимания поэма обычно завершает собой полные собрания сочинений Шекспира. Сразу же необходимо отметить, что принятый во всех без исключения изданиях Шекспира на русском языке перевод названия поэмы («Феникс и Голубка») неправилен; более того, он искажает смысл произведения и свидетельствует о незнакомстве переводчиков с содержанием честеровского сборника, частью которого поэма является. В действительности у Шекспира, как и в других произведениях сборника, речь идет не о Фениксе и Голубке, а о Голубе и его подруге Феникс. В строфе восьмой прямо говорится о «Голубе и его Королеве»; местоимение his отнесено к Голубю и в девятой строфе. Кроме того, в поэме самого Честера и в стихотворениях других поэтов — участников сборника Феникс совершенно определенно и бесспорно идентифицирована как женщина, а Голубь — мужчина. В следующих изданиях эту явную ошибку надо будет исправить.

В поэме оплакивается уход из жизни двоих любящих, названных Голубем и Феникс. При жизни их связывал брак чисто духовного свойства, но при этом они были настолько близки друг другу, что между ними трудно даже провести грань. Хотя поэт говорит о смерти их обоих, мы узнаем, что умерли они не совсем одновременно, а один за другим: сначала Голубь, а за ним последовала его подруга.

Поэма начинается с императива: «Пусть эта громкоголосая птица...».

Это же наклонение встречается в тексте несколько раз. Поэт здесь не просто описывает происходящее, он как бы распоряжается развертывающейся в медленном темпе траурной церемонией, указывая каждому участнику его место и роль. И вместе с его словами мы слышим звуки органа, негромкую, глубоко скорбную мелодию реквиема, льющуюся из-за строк. В заключение персонаж, носящий имя Разум (Reason), исполняет погребальный Плач по обоим умершим; исполнение Плача (Threnos) поэт сравнивает с хором на «их трагической сцене» (their tragic scene). Третья строфа «Плача» указывает на необычные отношения между героями поэмы. Вот подстрочник:

Они не оставили после себя потомства,

Но это не признак их бессилия,

Их брак был чистым. (It was married chastity).

Очень точно по смыслу последняя строка переведена В. Левиком: «То невинности обет». Разум приглашает тех, кто чист сердцем, прийти к этой урне и помолиться за этих мертвых теперь «птиц».

Панихида... Погребальный Плач... По ком? Чья смерть побудила поэта создать свою поэму? Кто эти двое — удивительная чета, ушедшая из жизни почти одновременно, не оставив потомства?

Общепризнанно, что существенные пробелы в наших знаниях о жизни великого английского драматурга и поэта делают понимание ряда его лирических произведений весьма трудной задачей, и к поэме о Голубе и Феникс это относится в полной мере. Еще Сидни Ли в первом издании своей знаменитой биографии Шекспира, говоря о загадочности поэмы, добавлял только такую фразу: «К счастью, Шекспир не написал больше ничего в таком же роде»1. Неоднократно высказывались и обосновывались сомнения в действительной принадлежности этого произведения Шекспиру, но сегодня большинство англо-американских шекспироведов их не разделяют.

Шекспироведение накопило большой, но не слишком утешительный опыт с попытками интерпретации сонетов Великого Барда, попытками идентифицировать их героев, в первую очередь — Смуглую Лэди и светловолосого друга. Хотя количество гипотез такого рода уже превысило шесть десятков, труднейшая историко-литературоведческая задача продолжает оставаться открытой и, вероятно, не получит удовлетворительного решения, пока ученые не будут располагать более точными фактами, относящимися к творческому и интимному окружению Уильяма Шекспира. Что же, казалось бы, тогда говорить о «Голубе и Феникс» — произведении, гораздо более трудном для понимания, содержащем загадочные намеки чуть ли не в каждой строке? Что определенное могли бы мы надеяться узнать о ее героях, скрытых за аллегорическими именами, что нового могли бы установить из нее о самом Уильяме Шекспире после такого почти обескураживающего опыта двухсотлетнего изучения сонетов?

Нет сомнения, что поэму ждала бы та же участь, если бы это произведение не являлось составной частью целого поэтического сборника, странного и необычного во многих отношениях, и посвященного этим же таинственным Голубю и Феникс.

2

В литературе Ренессанса отзвуки легенды о Фениксе слышатся нередко. По древнему преданию, чудесная птица Феникс жила в полном одиночестве в сказочной Аравии, гнездо ее помещалось на одиноком дереве. Птица доживала до 500 лет, после чего сама готовила себе погребальный костер, в пламени которого она сгорала, а из ее пепла чудесным образом рождался новый Феникс — и опять он был единственным в мире.

Елизаветинцы чаще всего употребляли это имя — Феникс — как синоним слова «чудо», для выражения уникальности, необыкновенных достоинств выдающихся личностей. Многократно Фениксом называли королеву Елизавету, и это было верноподданнейшей лестью, изысканным комплиментом монархине, так долго и «счастливо» правившей страной, победившей могущественных врагов. Фениксами называли и других выдающихся людей того времени, вкладывая в это имя высшую, самую лестную оценку их способностей и заслуг. Так, например, часто называли великого поэта Филипа Сидни; иногда именем Феникс специально стремились подчеркнуть преемственность или наследственность редких качеств, большого таланта.

У Шекспира имя Феникс встречается в семи пьесах, а также в сонете 19 и в «Жалобе влюбленной». В поэме о Голубе и Феникс видны некоторые аксессуары древней легенды: одинокое аравийское дерево, пламя, которое поглощает птиц. Но в целом образ Феникс здесь не укладывается в традиционные рамки. Особенно это видно в том, что Феникс оказывается существом женского рода. Ведь легендарный Феникс был существом бесполым и не имел друга или подруги. Поэтому любовь шекспировских Голубя и Феникс, пусть и платоническая, не имеет корней в легенде, так же как и другие персонажи поэмы, как и ее реквиемный лейтмотив.

Образы голубя, голубки встречаются в двенадцати шекспировских пьесах, олицетворяя обычно невинность, чистое служение Афродите, верность. Но в «Гамлете» мы можем услышать и более интимное звучание этого имени, когда безумная Офелия прерывает свою песню неожиданным восклицанием: «Прощай, мой Голубь!» (IV, 5).

3

Различного рода литературные сборники, песенники и книги арий стали входить в Англии в моду в середине XVI в. Поэтический сборник «Гнездо Феникса»2 (1593 г.), содержащий элегии на смерть Филипа Сидни, положил начало серии изданий, связанных с поэтическим окружением Мэри Сидни (в замужестве — графиня Пембрук), сестры и наперсницы рано ушедшего из жизни поэта и воина. В 1600 г. вышли «Английский Геликон» и «Английский Парнас», в 1602 г. — «Поэтическая Рапсодия»3. Несколько ранее появились «Государство Ума», «Сокровищница Ума», «Театр Ума», «Бельведер, или Сад Муз». Многое в обстоятельствах появления этих изданий (включая подлинные имена некоторых составителей и авторов) остается невыясненным. Однако поэтический сборник Love's Martyr, называемый обычно по имени ведущего автора честеровским, считается, пожалуй, самым загадочным среди современных ему книг такого рода.

Особое внимание к честеровскому сборнику определяется в первую очередь тем, что в нем впервые была напечатана шекспировская поэма о Голубе и Феникс; к тому же это вообще единственный случай сотрудничества Шекспира в коллективном литературном сборнике, да еще вместе с Джонсоном, Чапменом, Марстоном! Ясно, что постижение повода и характера этого сотрудничества могло бы иметь неоценимое значение для заполнения самых досадных лакун в шекспировских биографиях.

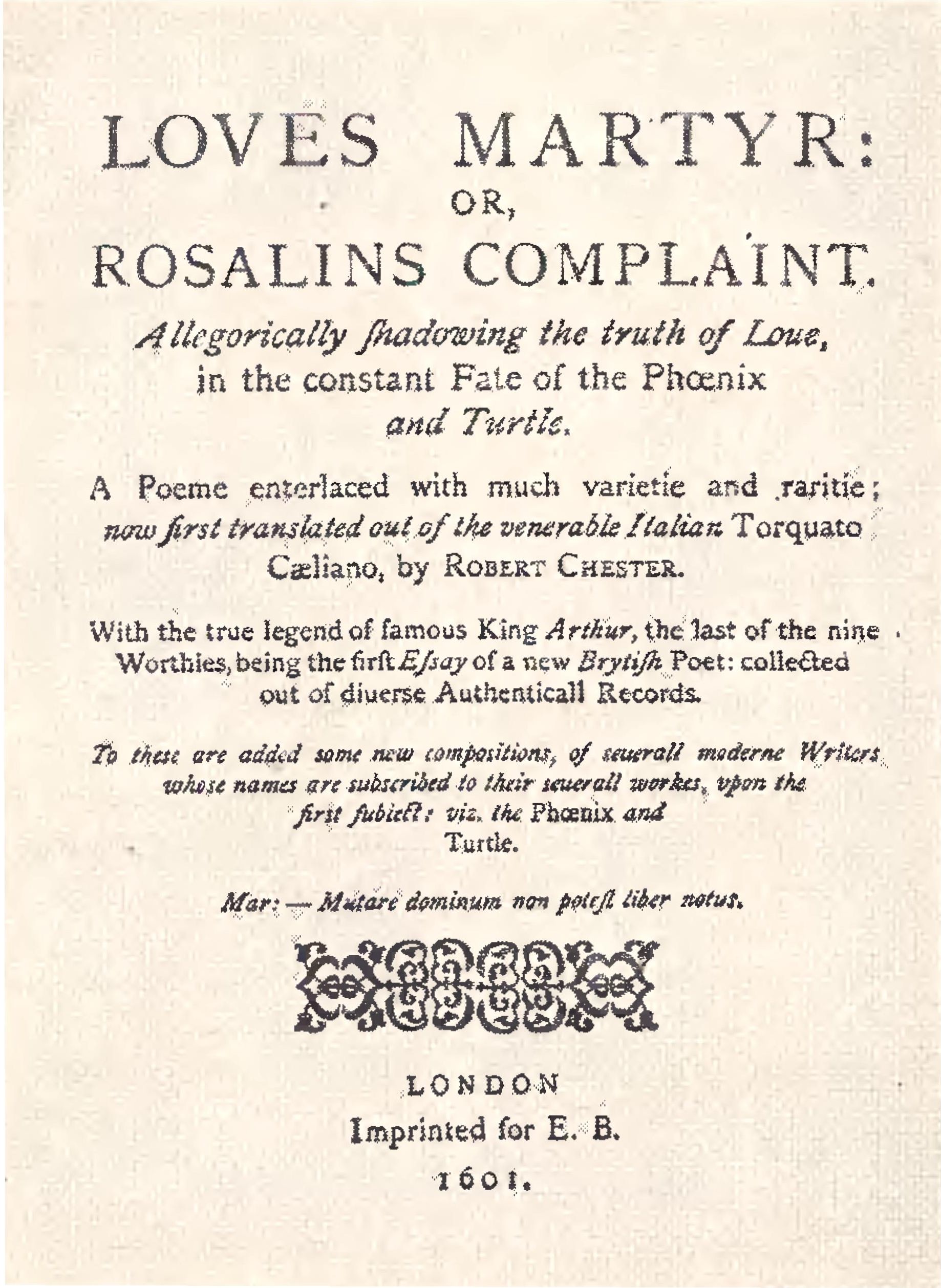

Титульный лист фолджеровского экземпляра честеровского сборника (по факсимильному переизданию А. Гросарта)

Однако начало научного изучения книги относится лишь к 1878 г., когда она была впервые переиздана небольшим тиражом и прокомментирована А. Гросартом. Это переиздание4 остается единственным и на сегодня. Известны всего 3 экземпляра подлинного честеровского сборника. Сейчас первый хранится в Хантингтонской библиотеке (США), второй — в Шекспировской библиотеке Фолджера (США), третий — в Британском музее в Лондоне5. И каждый экземпляр имеет титульный лист, отличный от других. В хантингтонском экземпляре титульный лист обрезан снизу так, что дата отсутствует, на фолджеровском экземпляре — дата 1601 г.; наконец, на титуле экземпляра Британского музея (для удобства будем условно называть его лондонским) совершенно другое название и даже другая дата — 1611 г. Сведений о каких-то других экземплярах нет н никогда не было. Чрезвычайно странным обстоятельством является абсолютное отсутствие упоминаний об этом издании в литературе и документах эпохи, несмотря на участие в нем целой плеяды самых известных поэтов6. Книга не была зарегистрирована в Регистре Компании печатников и книгоиздателей.

На титульном листе хантингтонского и фолджеровского экземпляров напечатано: «Жертва любви7, или Жалоба Розалинды, аллегорически затеняющая правду о любви и жестокой судьбе Феникс и Голубя... Здесь впервые переведено с итальянского подлинника почтенного Торквато Целиано Робертом Честером... С добавлением новых произведений современных писателей, подписанных их именами, о том же предмете: а именно о Феникс и Голубе... Отпечатано для Эдуарда Блаунта»8. Отметим, что Роберт Честер — имя, доселе и после того неизвестное в английской поэзии.

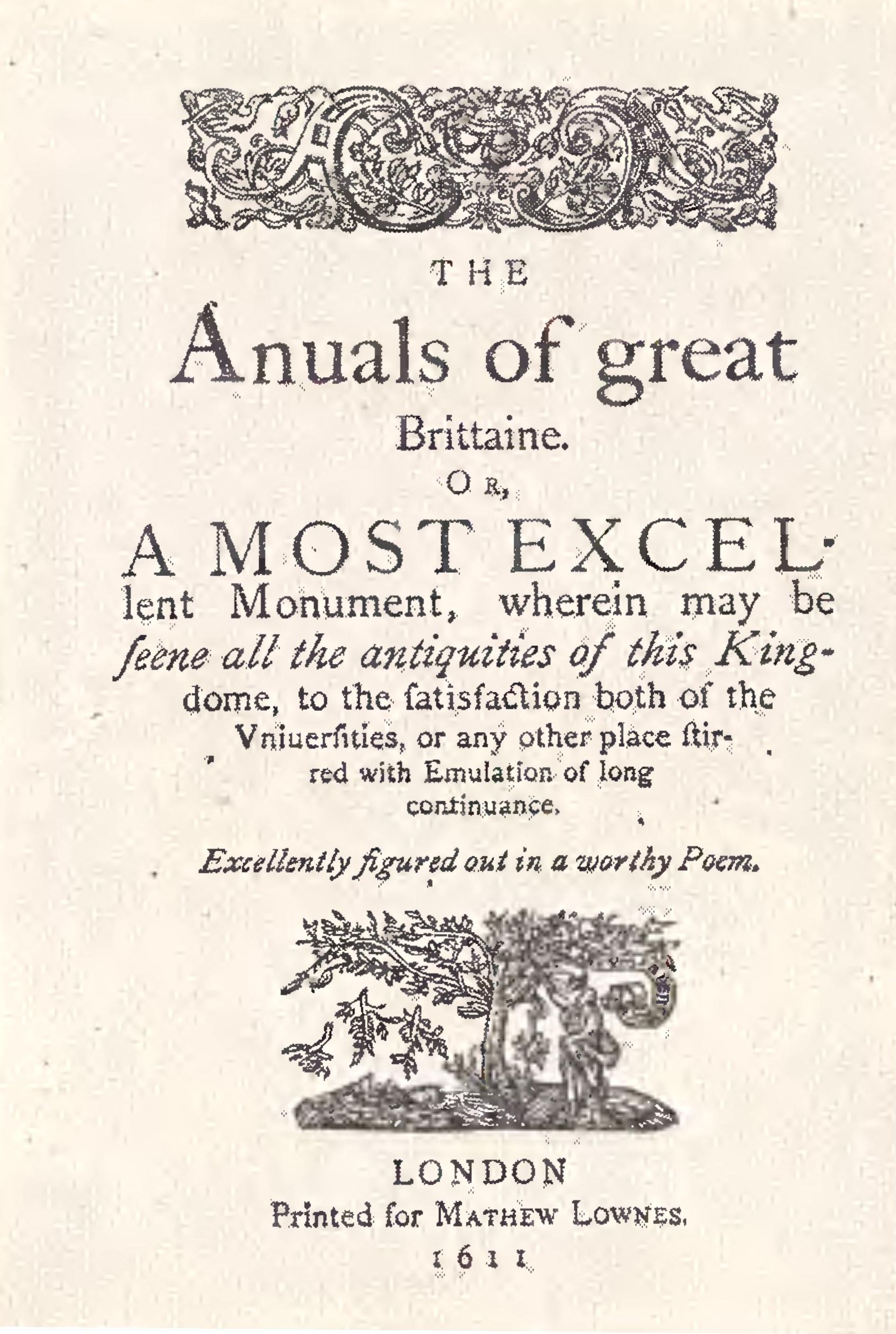

Заглавие на титульном листе лондонского экземпляра звучит совсем по-другому: «Анналы Великой Британии, или Самый превосходный памятник, в котором можно увидеть все древности королевства...» и т. д.9 Издателем здесь указан М. Лаунз, год — 1611, т. е. на десять лет позже фолджеровского экземпляра. И несмотря на такое разительное различие в титульных листах, все три экземпляра сборника отпечатаны с одного и того же набора!

Титульный лист лондонского экземпляра ничем не напоминает фолджеровский. Совершенно другой заголовок, другая дата

Книга общим объемом 195 страниц открывается обращением Роберта Честера к имени сэра Джона Солсбэри, которое, как надеется автор, заставит молчать врагов и усыпит невежд; затем исполненное молитвенного преклонения обращение к Феникс, ей посвящает Честер свою работу, оговаривая слабость и несовершенство своих «домашних» (home-writ) стихов. Следующее обращение — к читателю, которого Честер предупреждает, что ему предстоит читать не о кровавых войнах, не о гибели Трои, не о похищении Елены или насилии над Лукрецией10.

Сама поэма Честера (ибо никакого итальянского поэта Торквато Целиано никогда не существовало, и ни один исследователь не нашел ни малейших следов чужеземного оригинала в этом вполне британском произведении) помещена первой и занимает подавляющую часть сборника — 168 страниц. Первая треть поэмы имеет подзаголовок «Жалоба Розалинды, метафорически обращенная через Госпожу Природу к Собранию Богов (в Высокой Звездной Палате) о сохранении и продолжении прекраснейшей на земле Феникс». Имя Розалинды, упомянутое только в подзаголовке и колонтитуле и только со словом «жалоба», может быть отнесено или к самой Феникс, или к «Госпоже Природе».

Вначале «Госпожа Природа» предстает перед собранием богов и рассказывает им о прекрасной женщине Феникс, которую она воспитала и которой теперь угрожает опасность остаться без потомства. Юпитер соглашается помочь ей. Он приказывает Природе доставить Феникс на некий остров, называемый Пафос, где на высоком холме с плоской вершиной, возвышающемся над прекрасной долиной, живет некий Рыцарь Чести и Великодушия, поддерживающий Прометеев огонь. При этом Юпитер дает ей чудесный бальзам, который Феникс должна будет приложить к больным ногам и голове этого человека, «и это приведет его в постель Феликс».

После прибытия Госпожи Природы и Феникс на Пафос аллегория принимает неожиданный оборот. Рыцарь Чести и Великодушия, который должен был дать потомство Феникс, оказывается Голубем — тяжело больным, несчастным существом: «скорбящая душа, загнанный олень, изнемогающий от горя». Феникс утешает Голубя: «Ты не будешь больше один оплакивать свое горе». Из их диалога, однако, не следует, что эта их встреча является первой: Голубь, например, просит у Феникс прощения за какие-то причиненные ей ранее обиды. О чудодейственном бальзаме уже не говорится ни слова; Голубь и Феникс решают совместно воздвигнуть горящий алтарь покровителя поэзии Аполлона, и этот горящий алтарь превращается затем в их погребальный костер, пламя которого поглощает их.

Хотя Честер здесь явно «сгустил» течение поэтического времени, упоминание о прошлых обидах, так же как и помещенные в самом конце поэмы стихотворения, приписываемые Голубю и обращенные к Феникс, позволяет услышать отголоски длительных и непростых отношений между обоими героями; об этом же говорят стихотворения Шекспира, Марстона, Чапмена и Джонсона, завершающие сборник.

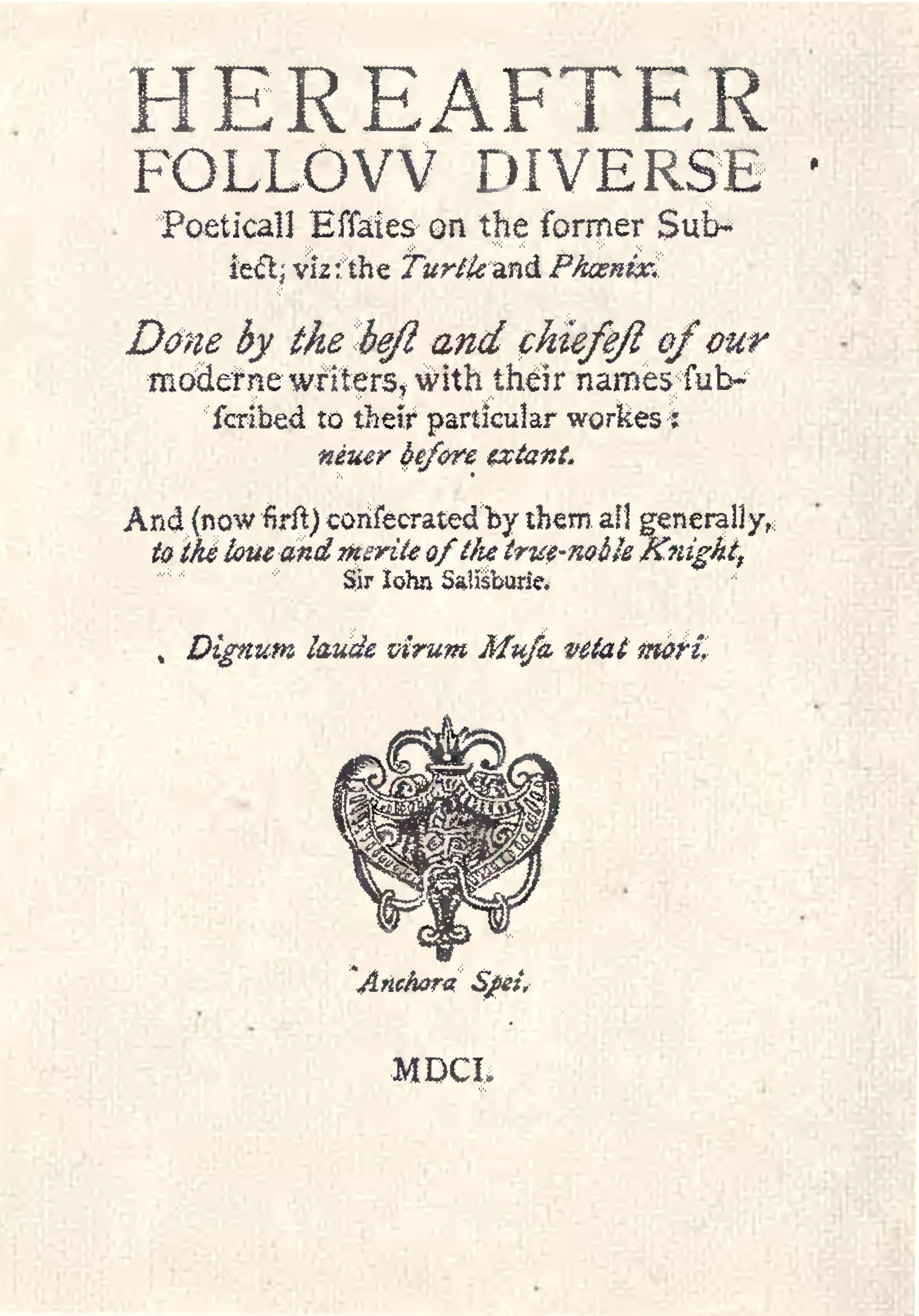

Шмуцтитул перед стихотворениями Хора Поэтов, Неизвестного, Шекспира, Марстона, Чапмена, Джонсона

В поэму включены многословные и малохудожественные отклонения от основного сюжета, в том числе история короля Артура и рифмованный каталог растений, рыб и птиц «острова Пафос», занимающие более половины ее объема11. В одном из вставленных в текст отступлений Честер специально объясняет, что эти истории и каталоги предназначены для «легковерных», т. е. для непосвященных.

Голубь умирает первым, и трагическим рассказом Феникс о его смерти фактически заканчивается поэма Честера, но далее в двух коротких стихотворениях содержится свидетельство некоего Пеликана о смерти самой Феникс — душераздирающем горестном событии и в то же время истинном чуде света.

Помещенные после стихотворений Пеликана две большие группы великолепных стихотворений представлены в заголовке как «Песни, созданные Пафосским Голубем для Прекрасной Феникс». Выраженная в «Песнях» любовь Голубя и Феникс исполнена чистоты, искренности, преданности, но их объединяет не страсть: их союз основан лишь на духовном родстве, на радости «совместного служения Аполлону», чей огонь они бескорыстно поддерживают. Однако рядом с темой чистой любви и служения Аполлону неотступно и подчеркнуто следует тема тайны, секрета, которые должны окружать и эту чистую любовь, и это служение всю их жизнь, хотя необходимость в такой секретности так и остается неясной.

«Песни Голубя» несут на себе печать высокого поэтического мастерства; по своей яркой образности, виртуозной поэтической технике они превосходят не только строфы неизвестного Честера, но и стихотворения таких выдающихся поэтов — участников сборника, как Чапмен, Джонсон, Марстон. Это целый каскад блестящих акростихов, удивительно близких по своим темам, образности и поэтической форме к шекспировским сонетам. Множество шекспировских мыслей, образов, метафор, эвфуистических оборотов в «Песнях Голубя» обратило на себя внимание большинства исследователей; некоторые из них в поисках объяснения этому феномену предполагают, что Шекспир мог принять участие в редактировании честеровского поэтического материала и при этом даже заново переписал какую-то его часть (И. Голланд, Д.У. Найт)12.

4

После «Песен Голубя» — второй титульный лист (шмуцтитул), одинаковый во всех трех экземплярах, с датой 1601 г. и с девизом типографии Ричарда Филда, напечатавшего в 1593 г. первую шекспировскую поэму «Венера и Адонис». На шмуцтитуле — заглавие: «Различные поэтические эссе о том же предмете, а именно о Голубе и Феникс, созданные специально лучшими и самыми выдающимися из наших писателей... и теперь посвященные всеми ими заслугам истинно благородного рыцаря сэра Джона Солсбэри... Памяти мужа, хвалы достойного, Муза не даст умереть»13.

Первые два стихотворения подписаны многозначительным псевдонимом «Хор Поэтов». Хор просит Аполлона и Муз — божественных покровителей искусств — помочь поэтам достойно почтить своих друзей в произведениях, отличающихся от других (varied from the multitude), но это можно понять и как «в произведениях, заключающих в себе смысл, скрытый от непосвященных». Второе стихотворение «Хора» имеет заголовок «Прославленному рыцарю Джону Солсбэри», но обращено оно к тем же честеровским персонажам, являющимся героями всего сборника. Отсюда можно предположить, что образ Голубя аллегоризирует Джона Солсбэри (как и считают некоторые исследователи), или же этот заголовок относится к приемам того самого вуалирования правды о Голубе и Феникс, о котором говорит главный титульный лист сборника, — так считают другие (и их большинство).

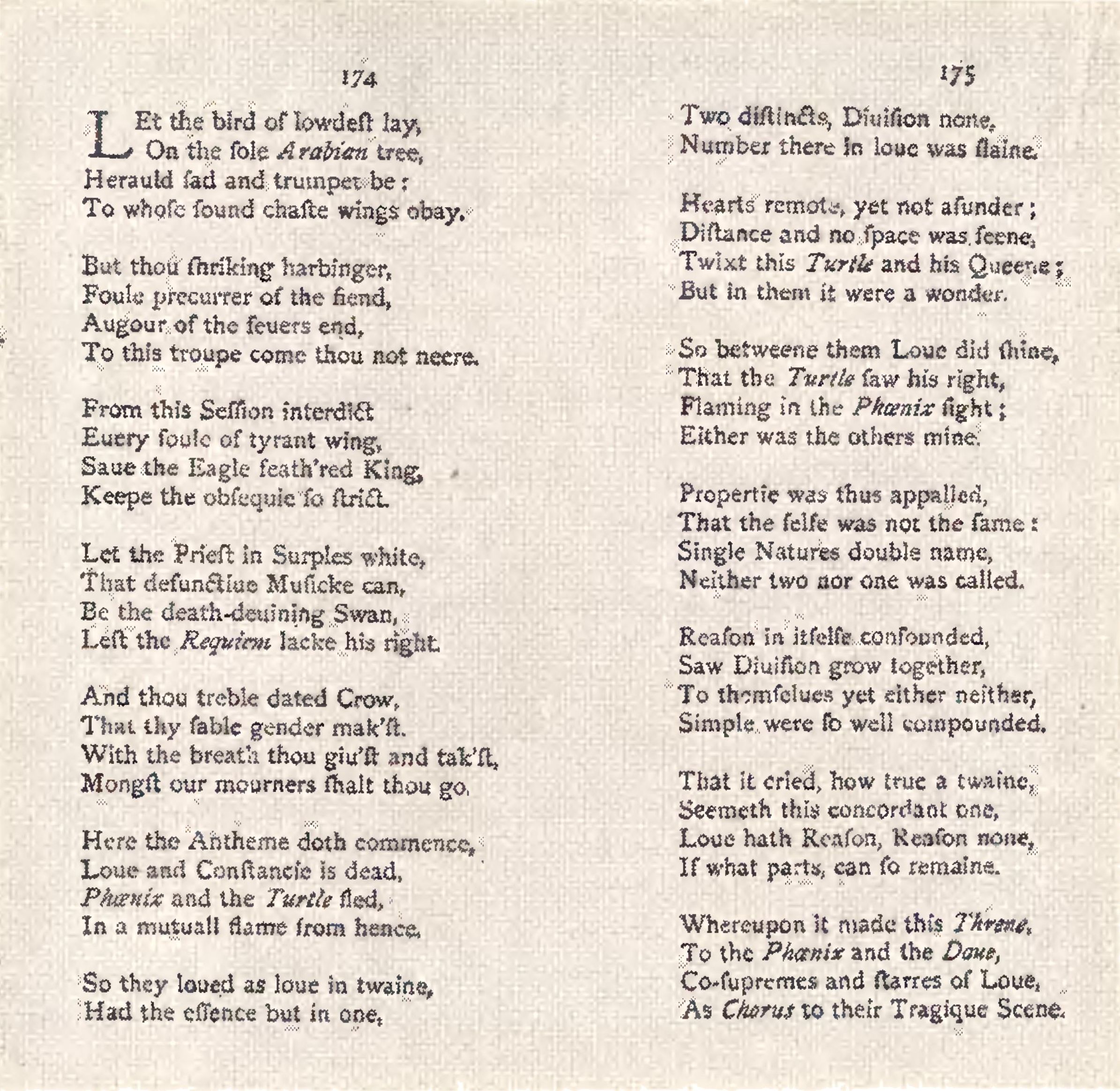

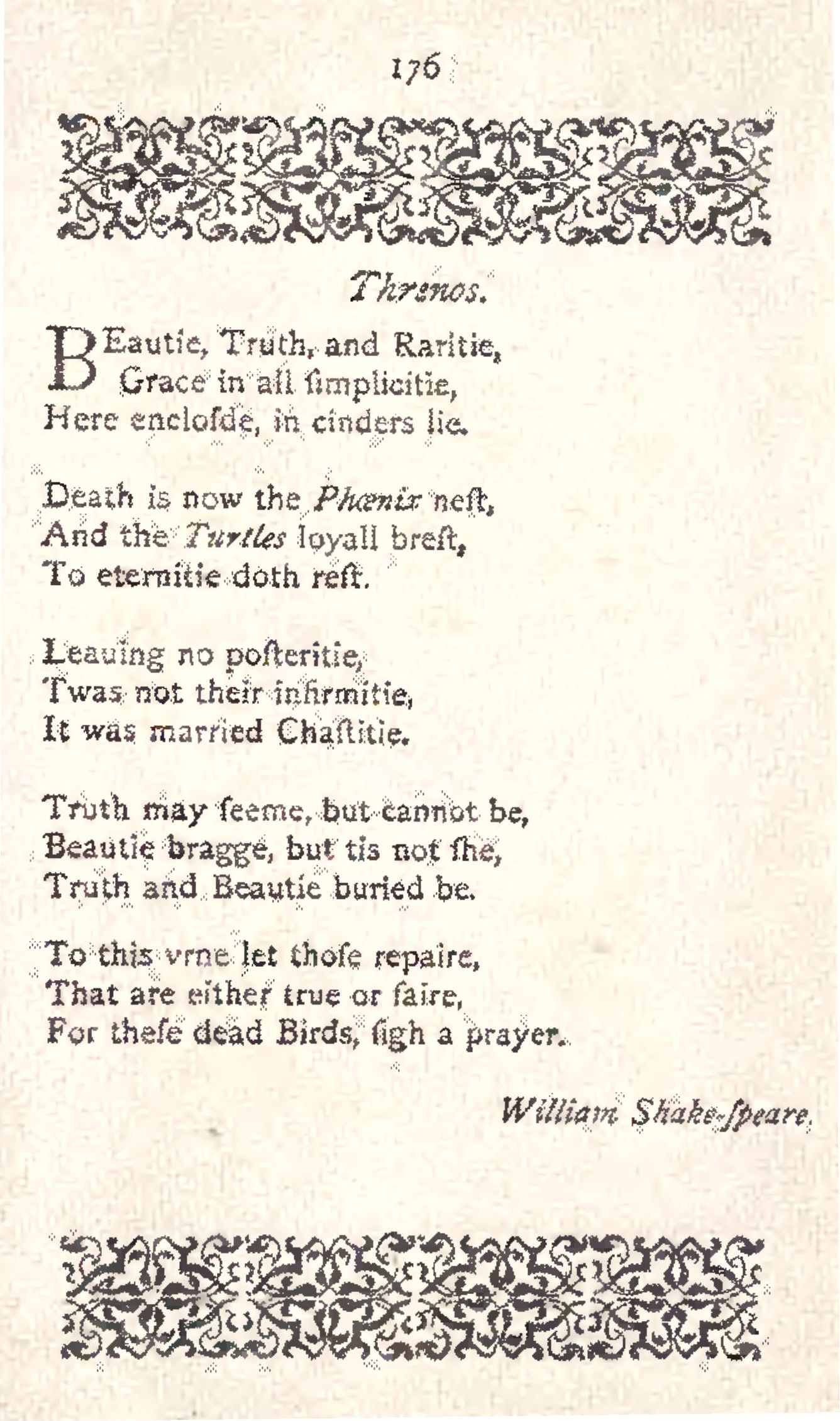

Шекспировская поэма в честеровском сборнике. Первая страница — заголовок отсутствует; вторая страница

Привлекает к себе внимание и сама подпись «Хор Поэтов». Мало того, что лучшие поэты Англии сочли необходимым присоединить к поэме неведомого Честера свои произведения, посвященные его загадочным птицам, — их стихотворениям предшествует гимн, исполненный целым поэтическим хором.

Два коротких стихотворения, выражающих мысль об уникальности Феникс, подписанные Ignoto (Неизвестный), занимают одну страницу. После них следует шекспировская поэма, с которой мы начали нашу работу и которая в английских изданиях Шекспира печатается под заглавием The Phoenix and the Turtle. Об ошибочности традиционного перевода этого названия на русский язык мы уже говорили. Но самое интересное заключается в том, что в книге Честера эта поэма помещена вообще без всякого названия14. Первая ее часть — 13 четырехстиший — занимает две страницы (170—171) без заголовка и без подписи. Сама погребальная песнь (Плач) помещена отдельно на следующей (172-й) странице и имеет заголовок Threnos, а под последней из пяти трехстрочных строф подпись: William Shake-Speare. Кроме того, эта страница имеет еще и особое полиграфическое оформление: она окаймлена сверху и снизу орнаментальной рамкой — бордюром. Таким образом, эти две части поэмы внешне выглядят как вполне самостоятельные произведения, к тому же отличающиеся друг от друга поэтической формой строф. Такое необычное расположение и оформление порождает ряд интересных проблем для исследователей (на них мы не имеем возможности остановиться), но все согласны с тем, что составитель специально выделил шекспировский «Плач», как ключевое произведение, выражающее смысл всего сборника, оплакивающего умерших Голубя и Феникс. Труднообъяснимым, однако, остается то обстоятельство, что шекспировская поэма является единственным неозаглавленным произведением во всей книге.

Шекспировская поэма. Третья страница — Погребальный Плач о Голубе и Феникс

Джон Марстон в своих четырех стихотворениях, оплакивая умерших Голубя и Феникс («О, эта потрясающая погребальная песнь! Ни огонь, ни время не могли бы соединить столь редкостные существа...»), описывает некое удивительное создание, появившееся из их пепла. При этом поэт подчеркивает, что это не их ребенок и вообще «не божество, не мужчина, не женщина, но эликсир человеческой и божественной сущности». Речь, как считают исследователи, идет или об их небесной любви, или об их творчестве — на последнее указывают неоднократные упоминания покровителя поэзии Аполлона, которому они тайно служили, их песни и гимны, имя Гомера.

Джордж Чапмен15, который представлен только одним стихотворением, говорит о героях книги как о людях, которых он хорошо знает лично (Голубь, оказывается, бывал иногда склонен к крайностям). Особенно высокое уважение и преданность Чапмен высказывает Феникс, чьи достоинства служат поэту несравненным образцом, и определяют само его существование, его дух.

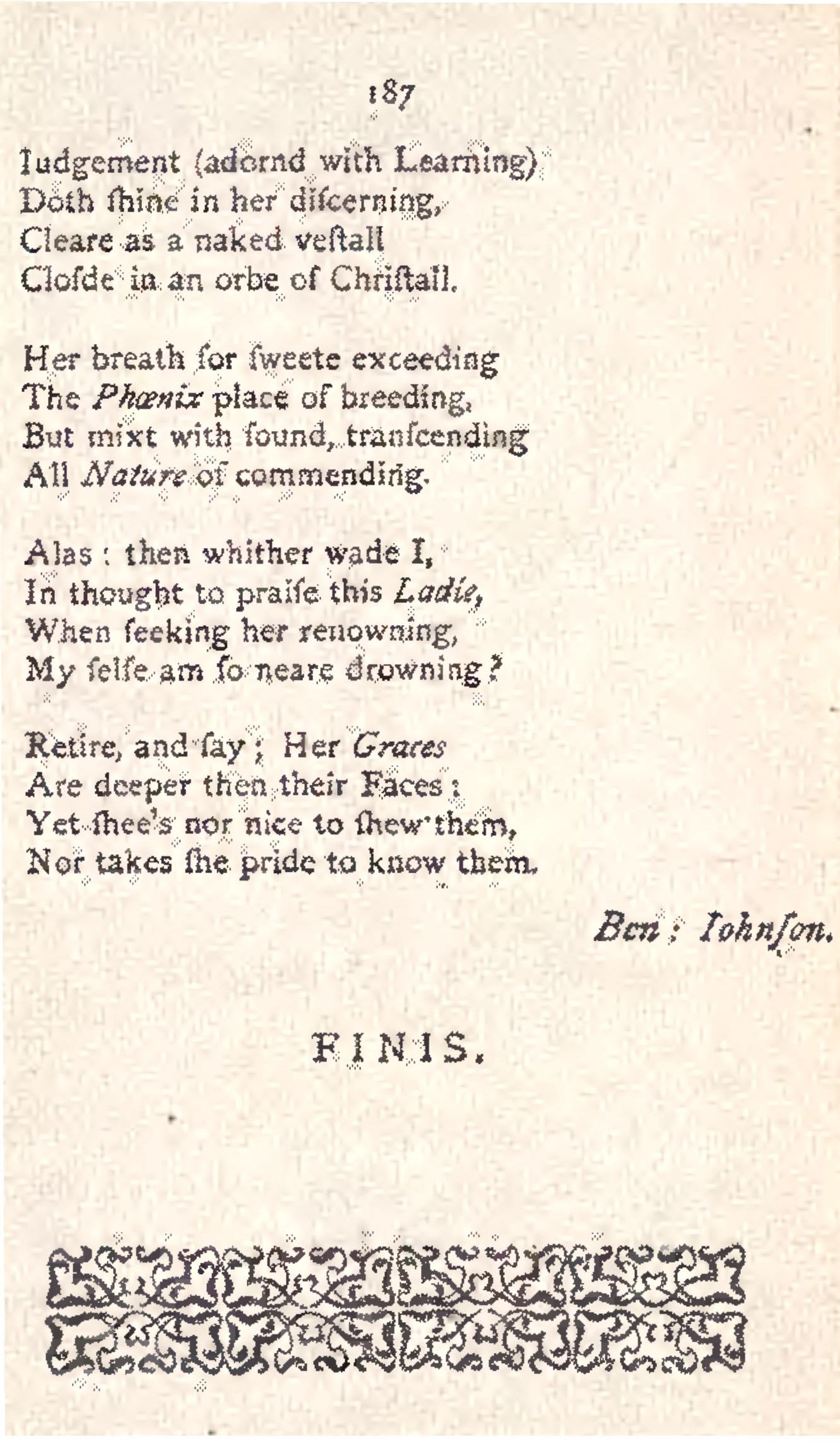

Последняя страница честеровского сборника — окончание «Оды восторженной» Бена Джонсона. Говоря о Феникс, поэт называет ее «Лэди» и сожалеет} что не может открыто рассказать правду о ней.

Вклад Бена Джонсона состоит из четырех произведений16. Сначала — «Прелюдия». Поэт, готовясь петь о своих героях, выбирает себе покровителя на поэтических небесах. Геракл, Феб, Вакх, Афина, Купидон, Гермес? Нет!

Мы принесем свой собственный правдивый жар.

Теперь наша мысль обретает крылья

И мы ноем эту песнь для тех, кто обладает глубоким слухом.

Итак, Джонсон обращается к тем, кто понимает, о чем и о ком он собирается говорить. В поэме «Слово», занимающей 5 страниц, поэт восхваляет целомудрие, воздержание от чувственной, плотской любви, присущее его герою. Короткое стихотворение «Феникс постигнутый» призывает не удивляться тому, что такое прекрасное создание оказывается только видимостью жены Голубя. Здесь Джонсон еще раз прямо указывает на платонический, исключающий физическую близость, характер союза Голубя и Феникс. Необычайный характер их брака подтверждается, как мы видели, и Шекспиром.

В своем последнем стихотворении «Ода восторженная», завершающем весь сборник, Джонсон прямо говорит о Феникс, как о реальной женщине, называя ее «Лэди» и чрезвычайно высоко оценивая не только ее красоту, но и интеллектуальные качества: ясный ум, природную рассудительность, углубленную ученостью. Однако ее подлинные достоинства еще глубже и значительнее, «но она не гордится ими и не разрешает выставлять их напоказ». И это вынуждает поэта замолчать. Отметим еще, что Джонсон во всех своих стихотворениях говорит о Голубе и Феникс в настоящем времени, не упоминая об их смерти.

5

Итак, сборник посвящен супружеской чете, которую все поэты хорошо знали и смерть которой они, за исключением Джонсона, оплакивают. Как можно заключить, платонические супруги умерли незадолго до того, как книга была издана. Поэма Честера заканчивается рассказом Феникс о смерти своего друга; она готовится последовать за ним. «Неизвестный» обращается к Феникс, которая еще жива. В дополнительных стихотворениях Честера сообщается, что Феникс только что ушла из жизни. Марстон и Шекспир оплакивают уже обоих умерших.

Поэма Честера и стихотворения крупнейших поэтов Англии убедительно свидетельствуют, что за аллегорическими именами Голубя и Феникс скрываются не отвлеченные абстракции или персонажи древних легенд, а реальные люди, современники и друзья Шекспира, Джонсона, Чапмена, Марстона. И в пересечении этих достаточно многочисленных и авторитетных свидетельств из мрака проступают сначала совсем смутные, но потом более отчетливые контуры какой-то четы, связанной необычайным платоническим браком, не имевшей потомства и умершей почти одновременно — сначала мужчина, потом женщина. Они были причастны к искусству поэзии, они явно занимали очень высокое положение, но по какой-то причине они окружили свою жизнь и свои занятия завесой тайны, секретности; эта завеса скрывает от непосвященных в тайну читателей и их имена, которые почтившие их память поэты не хотели или не могли назвать. Это видно не только в текстах, но и в объявленном уже на титульном листе намерении показать только «затененную», завуалированную правду о необыкновенной чете. Тайна «Голубя» и «Феникс» довлеет над всем сборником, делая его неразрешимой загадкой для нескольких поколений исследователей.

Кто же эти двое? Что связывали их с крупнейшими поэтами Англии, с Шекспиром? Почему не только содержание, но и обстоятельства появления сборника столь таинственны? Какое отношение к изданию 1601 г. имеет лондонский экземпляр с датой 1611 г.? Эти вопросы вставали перед всеми исследователями честеровского сборника; ясно, что центральным является первый вопрос: только найдя, несомненно, существовавших прототипов Голубя и Феникс, можно понять и объяснить все остальное.

На исключительно важное значение, которое могло бы иметь постижение скрытого смысла шекспировской поэмы и всего честеровского сборника, указывал еще Р.У. Эмерсон, предлагавший в 1875 г. даже учредить специальную академическую премию за успешное исследование книги. Но трудности, ждавшие тех, кто последует его призыву, он, вероятно, представлял себе далеко не полностью.

Сборник, который в течение почты трех столетий оставался фактически не исследованным, был, наконец, переиздан и прокомментирован в 1878 г. преподобным Александром Гросартом для «Нового Шекспировского общества». Свое переиздание Гросарт снабдил стихотворным обращением к членам Общества, предлагая их просвещенному вниманию страницы странной книги, извлеченной им из «пыльного забвения».

Анализируя содержание книги Честера, Гросарт решил, что имена Феникс и Голубя скрывают королеву Елизавету и ее злополучного фаворита графа Эссекса. Исследователь исходил из того, что именно королеву придворные льстецы и поэты часто называли именем Феникс; за это же, по его мнению, говорили и такие относящиеся к честеровской героине эпитеты, как «небесная», «царственная», «величественная», «несравненная», свидетельствующие об очень высоком ее положении. А кем же тогда мог быть Голубь, как не блистательным Робертом Девере, графом Эссексом, которого многие историки считали не только фаворитом, но и любовником престарелой монархини и безжалостная казнь которого была наиболее трагическим событием в том же самом 1601 г., указанном на титульном листе честеровского сборника.

Такое решение загадки сборника казалось Гросарту единственно возможным, и свою догадку он называл золотым ключом к нему. Однако присущие его гипотезе многочисленные натяжки и несоответствия почти сразу же вызвали критическую и даже сатирическую реакцию со стороны многих ученых. Действительно, честеровская Феникс предстает перед Голубем покорной и послушной ученицей, которой он передает свои знания мира и людей. Так не могли рисовать отношения старой королевы с ее молодым подданным даже под аллегорическими именами. Да и Госпожа Природа обращается с Феникс с фамильярностью и непочтительностью, совершенно недопустимыми для тогдашнего автора, если бы он действительно имел в виду королеву. И, наконец, больной, истощенный Голубь умирает на глазах у боготворящей его Феникс, после чего она добровольно следует за ним. Воинственный, храбрый, порой до безрассудства, граф Эссекс совсем не похож на честеровского героя, а кроме того, ведь королева Елизавета умерла только в 1603 г.! Совершенно непостижимо, каким это образом поэты могли еще за два года до того, в 1601 г., писать о ее смерти и похоронах, оплакивать как мертвую свою здравствующую и правящую страной монархиню. Этот пункт является, пожалуй, самым уязвимым для критики, хотя и сами отношения королевы со своим двоюродным внуком, которому по ее приказу отрубили голову, на всем их протяжении ничем не напоминают о честеровских героях.

Гросарт установил личности Джона Солсбэри, сквайра из Денбишира, и самого Роберта Честера, но не нашел в содержании сборника никакой связи с Солсбэри и считал, что имя последнего использовано для маскировки, что подтверждается и словами Честера в его предварительном обращении.

Исследование личности Джона Солсбэри и его окружения продолжил и углубил Карлтон Браун, издавший в 1913 г. работу17, сыгравшую важную роль в дальнейшем изучении сборника. Солсбэри был женат на Урсуле Стэнли, внебрачной дочери графа Дерби, и к 1600 г. эта чета имела уже десять детей. Умер Солсбэри летом 1612 г., жена и наследники надолго пережили его.

Браун высмеивал гипотезу Гросарта и выдвинул свою собственную, где роль Феникс отводилась Урсуле Стэнли, а поэма Честера оказывалась посвященной ее и Джона Солсбэри свадьбе. Для обоснования своей гипотезы Брауну пришлось совершить подлинное насилие над текстами как самой поэмы Честера, так и особенно стихотворений Шекспира, Марстона, Чапмена и анонимов, чтобы привязать исполненные неподдельной скорби и траура строки к свадьбе Солсбэри и его последующей относительно благополучной и заурядной жизни обремененного многочисленной семьей провинциального джентльмена. Обращает на себя внимание, что в лондонском экземпляре, датированном 1611 г., вместе с прежним титульным листом оказалось выброшенным и обращение к имени Джона Солсбэри, который был еще жив; такая бесцеремонность говорит о том, что создатели сборника не очень-то им интересовались. Неубедительность отождествления целомудренных Голубя и Феникс с Джоном Солсбэри и его супругой отмечалась рядом ученых, хотя какая-то связь Солсбэри и его окружения с созданием сборника несомненна.

В 1937 г. новую гипотезу предложил Б. Ньюдигейт, обнаруживший в старинном манускрипте «Оду восторженную» Б. Джонсона с надписанными инициалами Люси Харингтон, графини Бедфорд. «Блестящая Люси» (1581—1627 гг.) известна историкам литературы как очень образованная дама, близкая ко двору Иакова, друг и: патронесса Донна, Джонсона, Чапмена, Дрейтона. Дэньела. Основываясь лишь на этих надписанных инициалах, Ньюдигейт отождествил Феникс с графиней Бедфорд, хотя она и ее супруг здравствовали долго и после 1601, и после 1611 г. и их отношения не были платоническими. Гипотеза Ньюдигейта тоже противоречит содержанию сборника, но обнаруженная им надпись свидетельствует, вероятно, о какой-то причастности «Блестящей Люси» к изданию сборника, по крайней мере она, как и пославший ей (или написавший в альбом) свою «Оду» Джонсон, знала, о какой хорошо знакомой ей женщине идет речь.

Делались попытки найти решение в комбинации отдельных элементов этих основных гипотез. Так, Т. Гаррисон, соглашаясь с Гросартом в отождествлении Феникс с королевой Елизаветой, следовал за К. Брауном в вопросе о Голубе, считая его аллегорическим изображением Джона Солсбэри. Но в исторических источниках нет ни слова о каких-то отношениях Солсбэри с королевой, которую он к тому же пережил на целых десять лет, тогда как честеровский Голубь умирает на глазах у Феникс. Создаваемые таким образом новые интерпретации сборника легко уязвимы для критики, их натянутость и внутренняя противоречивость часто не отрицаются и самими авторами.

Современный нам исследователь У. Мэтчет18, хотя и соглашается с тем, что гипотеза Гросарта в ряде важных пунктов неудовлетворительна, все же пытается вернуться к предположению, что сборник посвящен памяти казненного Эссекса, ибо только этим он и может объяснить столь тщательные меры маскировки, к которым прибегли авторы и издатели (но, разумеется, объяснить, как могли поэты оплакивать смерть королевы при ее жизни, ему не удалось, как и многое другое).

6

Многолетние неудачные поиски подходящих прототипов героев сборника, биографические данные о которых более или менее согласовывались бы со свидетельствами Честера и его коллег, привели некоторых западных литературоведов к тенденции рассматривать шекспировскую поэму (а с ней обычно и весь честеровский сборник) как головоломные поэтические упражнения с философскими абстракциями, где Голубь, например, олицетворяет Верность, а Феникс — Любовь. У этих авторов обычно очень много говорится о неоплатонизме Ренессанса, которым, однако, трудно объяснить, с какой целью крупнейшие поэты Англии в один прекрасный день сговорились прославить идеальную Любовь и Верность и в осуществление этой договоренности, тайком, без регистрации, издали свои посвященные этой невинной теме стихотворения, поместив их в странном сборнике, вышедшем с явно фальшивыми обращениями, со множеством намеков на какие-то очень значительные, хотя и неведомые нам, личности и обстоятельства. Поэты, как видно из их произведений, были близко знакомы с этими «абстракциями», панихиду по которым они описывают и о смерти которых так глубоко скорбят. Резкую критику подобных попыток полного игнорирования траурного характера и других реальностей как шекспировской поэмы, так и всего сборника дал в 1969 г. Э. Шварц.

Явная натянутость, неубедительность «чисто неоплатонических» интерпретаций заставляет их авторов все-таки оговаривать обычно вероятность существования каких-то реальных личностей, чья смерть послужила поводом для такого группового обращения крупнейших поэтов к прославлению и оплакиванию идеальной Любви и Верности. В этих работах эклектически излагаются элементы основных гипотез — Гросарта, Брауна, Ньюдигейта, но завершаются они призывом сосредоточить внимание не на поисках ускользающего сегодня, но актуального для своего времени смысла шекспировской поэмы, а на ее поэтике, на художественных достоинствах, особенно на пресловутых «мотивах ренессансного неоплатонизма»19.

В результате столетних изысканий и дискуссий мы сегодня знаем о честеровском сборнике и вообще об этой эпохе, о многих сторонах ее жизни и художественной культуры несравненно больше, чем те, кто впервые извлек странную книгу «из пыльного забвения». Но и сегодня нет удовлетворительного ответа на главный вопрос: чью смерть оплакивали Шекспир и его товарищи? Отсюда и давно обозначившийся пессимизм в отношении принципиальной возможности решения головоломной проблемы. А. Фэрчайлд еще в 1904 г. сравнивал положение тех, кто пытается искать конкретных людей и реальные ситуации, послужившие поводом для создания поэтических произведений сборника, с танталовыми муками путников, искушаемых в пустыне ложными видениями и надеждами. Крупнейший историк английской литературы Х.Э. Роллинз, осуществивший научное издание поэтических произведений Шекспира и ряда сборников, высказался довольно определенно в том смысле, что загадка шекспировской поэмы и честеровской сборника не была и, вероятно, никогда не будет удовлетворительно решена20.

Однако, коль скоро в сборнике содержатся многочисленные и убедительные признаки того, что известнейшие поэты Англии оплакивали в нем почти одновременную смерть каких-то знакомых и близких им выдающихся людей, мужчины и женщины, между которыми существовали такие необычные отношения, сегодняшний исследователь не может и не должен соглашаться с мнением о невозможности их идентификации, какой бы трудной ни казалась эта задача. Констатация неудовлетворительности всех предложенных до сих пор гипотез может играть и положительную роль, нацеливая исследователей на выбор новых направлений поисков, на критический пересмотр отправных положений, из которых исходили их предшественники. Именно так обстоит дело и с честеровским сборником.

В самом деле, первым и основным отправным пунктом для всех высказанных гипотез является датировка книги 1601 г., который неизбежно ассоциировался с определенными событиями и лицами, прежде всего с казнью Эссекса. Но на чем, собственно говоря, такая датировка основывается? Я давно уже обратил внимание на то, что традиционная датировка базируется только на титульном листе фолджеровского экземпляра и на шмуцтитуле, где напечатано: 1601. Никаких других подтверждений этой даты нет, в то время как ряд фактов вызывает сомнение в ее достоверности и даже прямо опровергает ее.

Начну с того, что книга не была зарегистрирована в Регистре Компании печатников и издателей (The Registers of the Company of Stationers)21. Обычно так поступали издатели, которые по каким-то соображениям хотели скрыть или сам факт издания ими определенной книги, или же дату фактического выхода ее в свет. При этом издатель или вообще не ставил на титульном листе год издания, или же ставил фальшивую дату, доставлявшую впоследствии много хлопот ученым. То обстоятельство, что в пашем сборнике указаны подлинные имена известных издателей и поэтов, говорит о том, что регистрации избегали специально, чтобы скрыть действительный год издания, который мог бы послужить ключом к постижению смысла книги, появившейся явно по свежим следам заметного события — почти одновременной смерти необыкновенной супружеской четы. Хотя отсутствие регистрации (в 1601 и в 1611 гг.) само по себе еще не является бесспорным доказательством фиктивности даты на титульных листах, но уж во всяком случае оно не подтверждает ее! А с учетом участия в создании книги известных издателей и поэтов, а также многочисленных двусмысленных намеков на титулах и в текстах, отсутствие регистрации дает первое серьезное основание поставить традиционную, но бездоказательную датировку под вопрос.

Имеются и другие серьезные основания сомневаться в том, что книга действительно появилась в 1601 г. Известно, что именно к этому периоду относится так называемая «воина театров», когда Бея Джонсон отчаянно враждовал с Джоном Марстоном и Томасом Деккером. И именно в 1601 г. эта вражда была в самом разгаре. Позже Джонсон рассказывал Драммонду22, что ссора доходила до прямого рукоприкладства: он отнял у Марстона пистолет и жестоко избил его. Многие исследователи сборника (в частности, У. Мэтчет) недоумевали: как можно, да еще с учетом характера Бена Джонсона, совместить эту длительную вражду, доходившую до взаимных публичных нападок, оскорблений и даже побоев, с фактом сотрудничества обоих поэтов в создании тайного честеровской) сборника в этом же самом 1601 г.? У. Мэтчет вынужден даже предположить, что яростные и ядовитые выпады поэтов друг против друга, включая такие известные, появившиеся в 1601 г. пьесы, как «Что вам угодно» Марстона и «Рифмоплет» Джонсона, имели целью замаскировать их участие в честеровском сборнике23. Необоснованность и натянутость такого предположения очевидны.

В 1601 г. Марстон был еще молодым и задиристым поэтом-сатириком, ни разу не печатавшимся под собственным именем, и никак не мог считаться одним из «лучших и главнейших» поэтов Англии. Заметно также, что помещенные в сборнике стихотворения Марстона отличаются своей серьезностью и философской глубиной от всех его ранних произведений24.

Еще А. Гросарт с удивлением обратил внимание на верноподданническую аллюзию в адрес Иакова Стюарта, содержащуюся в поэме Честера. Но сын Марии Стюарт в 1601 г. еще не был английским королем, не был он и официально объявленным наследником, поэтому такие «аллюзии» могли стоить автору и издателю головы. Гросарт не нашел убедительного объяснения этому важному факту (и никто после него тоже), а ведь эта «обмолвка» Роберта Честера свидетельствует о том. что он писал свою поэму о Голубе и Феникс (или по крайней мере какую-то ее часть) уже в царствование короля Иакова I, т. е. не ранее 1603 г. Гросарт также упоминает о маленьком, существующем в единственном экземпляре томике Томаса Деккера, содержащем молитвы, вложенные автором в уста Голубя, Орла, Пеликана и Феникс («Четыре птицы из Ноева ковчега»25). Каждой «птице» отведена отдельная глава со своим шмуцтитулом; особое внимание уделено в авторских обращениях Голубю и Феникс. «Птицы» здесь явно те же, что и у Честера, и отношение к ним автора также исполнено глубочайшего пиетета, но характерные для несторовского сборника траурные, реквиемные мотивы у Деккера полностью отсутствуют. Поскольку книга Деккера датирована 1609 г., это тоже говорит за более позднее, чем было принято считать, происхождение несторовского сборника.

7

И, наконец, еще одним — и самым убедительным — доказательством того, что честеровский сборник увидел свет не в 1601 г., а значительно позже, является датированный 1611 г. лондонский экземпляр, хранящийся в Британском музее. Обычно его называют переизданием или вторым изданием сборника. Однако ряд очень странных обстоятельств противоречит такому представлению об этом уникуме.

Лондонский экземпляр с датой 1611 г. на титуле отпечатан с того же набора, что и два других, в том числе и фолджеровский, датированный 1601 г. Этот факт бесспорный, так как совпадает все, включая ошибки, особенности и дефекты шрифта и т. д. Однако титульный лист с заглавием «Жертва Любви... и т. д.», а также предварительные обращения Честера (без пагинации) вырваны, и на это место вклеен другой титульный лист с совершенно другим, не соответствующим содержанию заглавием: «Анналы Великой Британии, или самый превосходный монумент, в котором можно увидеть псе древности королевства...». При этом первое слово «Анналы» напечатано крупным шрифтом, но с весьма странной опечаткой (?), сообщающей всему заглавию неприличный и гротескный смысл. Удивительно, что на этом титуле вообще исчезло и прежнее название книги, и всякое упоминание о ее главных героях — Голубе и Феникс, и имя автора — Роберта Честера, и его посвятительное обращение к имени сэра Джона Солсбэри. Вместо издателя Блаунта появилось имя его коллеги Мэтью Лаунза и эмблема печатника Оллда. На шмуцтитул уже с датой 1601 г. и девизом Р. Филда издатель почему-то внимания не обратил и оставил его в книге.

Что же произошло с честеровским сборником, который теперь уже почти потерял право так называться (если в фолджеровском экземпляре имя Честера встречается 8 раз, то в лондонском оно сохранилось только в трех местах заключительной части его поэмы — один раз полностью, и дважды инициалы, — откуда его было непросто удалить)? Каким образом экземпляры книги, отпечатанные в одной и той же типографии с одного и то же набора, вышли в свет с промежутком в десять лет? Ясность могла бы внести запись в Регистре Компании печатников и издателей, но мы уже знаем, что и Блаунт, и Лаунз сочли необходимым избежать регистрации в 1601 и в 1611 гг., хотя оба занимали видное положение в Компании и знали о преимуществах и материальных выгодах, которые давала такая регистрация, и о неприятностях, которые могло повлечь за собой уклонение от нее.

Ученые, пытавшиеся постигнуть эту загадочную историю, могут только предположить, как это делает У. Мэтчет26, что, отпечатав книгу слишком большим тиражом, Блант не успел его быстро распродать и затем по каким-то причинам (возможно, боясь преследования за издание книги, касающейся запретной темы отношений королевы с казненным графом) спрятал где-то оставшиеся экземпляры или несброшюрованные листы, а через 10 лет, опять-таки по неизвестным причинам, передал их Лаунзу. Последний тоже по каким-то непонятным соображениям (например, считая, что заглавие книги устарело и не сулит коммерческого успеха) выдрал титул с несколькими первыми листами, вклеил новый, специально напечатанный титульный лист с курьезным и не соответствующим содержанию заглавием и в таком «подновленном» виде пустил старую книгу в продажу. При этом в начале книги оказались выброшенными имела п Джона Солсбэри, и самого автора Роберта Честера, которые были еще живы, а также упоминание о «новых произведениях современных поэтов», хотя за прошедшие десять лет эти поэты действительно стали знаменитыми, «лучшими и значительнейшими» в Англии и их имена могли бы только привлечь к книге внимание покупателей (раз уж Лаунз заботился о «коммерческом успехе»).

Мотивы, которыми могли руководствоваться в таком случае сначала Блаунт, а потом Лаунз, представляются достаточно непостижимыми для каждого, кто попытается в них проникнуть. Если в какой-то момент между 1601 и 1611 гг. некая опасность действительно угрожала изданию, самым простым и естественным для Блаунта было уничтожить нераспроданный или несброшюрованный остаток. Он, однако, предпочел прятать этот предполагаемый остаток в течение долгих десяти лет, невзирая на серьезнейшие изменения, происшедшие в стране в эти годы. Если еще можно с натяжкой допустить, что кто-то из власть имущих увидел в вышедшей без надлежащей регистрации книге недозволенный намек на королеву и казненного Эссекса (хотя и тогда, как и сегодня, обнаружить такие намеки было чрезвычайно трудно), то какое значение вообще эти соображения могли иметь после смерти королевы Елизаветы, т. е. после 1603 г.? (Да и в 1601 г. ни Блаунт, ни типограф Филд, ни кто-либо из авторов не пострадал, как это бывало в подобных случаях). Известно чрезвычайно благосклонное отношение короля Иакова к уцелевшим соратникам Эссекса и его достаточно равнодушное отношение к памяти покойной королевы Елизаветы. В любом случае после 1603 г. Блаунт (очень активный и влиятельный именно в этот период) мог спокойно распродать остатки тиража, если таковые у него действительно были. Но выходит, что он продолжал прятать книгу (или начисто забыл о ней) еще долгих восемь лет, после чего передает «остатки» другому книгоиздателю, который нелепо искажает ее выходные данные и в таком виде пускает в продажу. И опять ни Блаунт, ни Лаунз не хотят регистрировать книгу, в которой напечатаны не содержащие ничего худого стихотворения известнейших поэтов. Что же могло им мешать теперь?

Как видим, предположение У. Мэтчета и других, что в 1611 г. продавался с новым титульным листом спрятанный в свое время остаток тиража 1601 г., наталкивается на множество серьезнейших трудностей, преодолеть которые можно только путем явных натяжек и далеких от фактов и логики домыслов. Еще хуже обстоит дело с предположением о десятилетнем хранении старых наборных досок.

8

Теперь нам пора обратить внимание на издателя честеровского сборника, столь тщательно позаботившегося о том, чтобы непосвященный читатель даже спустя много лет не смог догадаться, о ком в этой книге идет речь. Ибо Эдуард Блаунт — это тот самый человек, который 8 ноября 1623 г. предстанет перед старшиной Компании печатников и книгоиздателей, чтобы законно зарегистрировать только что отпечатанный объемистый фолиант «Мистера Уильяма Шекспира Комедии, Истории и Трагедии» — великое шекспировское Первое Фолио, где впервые через семь лет после смерти барда появляются 20 из 37 пьес, составляющих ныне шекспировский драматургический канон. До этого, в 1608 г., Блаунт зарегистрировал шекспировские пьесы «Перикл» и «Антоний и Клеопатра», а его ближайший друг и сподвижник Томас Торп зарегистрировал и издал в 1609 г. сонеты Шекспира, попавшие к нему от загадочного до сего дня «Мистера W. Н».

Э. Блаунт известен не только как издатель, но и как переводчик с испанского и итальянского языков; предполагается, что он был автором некоторых из изданных им книг. Кроме неоценимого по своему значению для всей мировой культуры Первого Шекспировского Фолио, можно назвать и другие издания Блаунта, сыгравшие важную роль в истории английской литературы. Это англо-итальянский словарь «Мир слов» Джона Флорио, посмертное издание поэмы Кристофера Марло «Геро и Леандр», первые переводы «Опытов» Монтеня, «Дон Кихот» Сервантеса, собрание пьес Лили с предисловием Блаунта, в котором высоко оценивается не только драматургия Лили, но и то значение, которое имел для английской культуры его роман «Эвфуэс». Он же зарегистрировал джонсоновского «Сеяна», а потом зафиксировал в Регистре Компании печатников и издателей передачу своих прав на эту книгу Томасу Торпу (пример, показывающий, что законы и правила, регулирующие книгоиздание, были ему известны хорошо). Именно Блаунт зарегистрировал в 1611 г. удивительнейшую (но оставшуюся малоисследованной) книгу путешественника Томаса Корэйта, известного своими связями с таверной «Русалка», завсегдатаями которой были не только Джонсон и Бомонт, но и сам Шекспир. Эта книга — «Коритовы нелепости»27 — интересна и тем, что стихотворные вступления к ней на семи известных и трех выдуманных языках носят подписи более 50 (!) поэтов, в том числе таких, как Джонсон, Донн, Кэмпион, Джон Дэвис, Дрейтон, Гудиа, Джон Харрингтон, Хью Холланд, Джон Хоскинс, Иниго Джонс, Р. Мартин, т. е. весь цвет английской поэзии того времени. Все издания Блаунта значительны; пустяками, даже прибыльными, он не занимался, и тиражи его, похоже, не очень волновали. В некоторых случаях он утверждал, что имя автора издаваемой книги ему якобы неизвестно. Ряд своих изданий Блаунт посвятил таким чрезвычайно влиятельным я высокопоставленным персонам, как графы Саутгемптон, Пембрук, Монтгомери, позже — самому всесильному Бэкингему. Многое говорит за то, что Блаунт был связан с этими людьми через окружение Мэри Сидни-Пембрук; он пользовался их покровительством и значительной финансовой поддержкой при издании определенных книг, в том числе и шекспировского Первого Фолио, посвященного сыновьям Мэри Сидни-Пембрук Уильяму и Филипу. От такого доверенного лица требовалось не только хорошее знание издательского дела, но и сохранение в полной тайне обстоятельств, которые его заказчики или доверители по каким-либо причинам не желали предавать гласности. И в своем посвящении одной из книг Саутгемптону Эдуард Блаунт говорит об этом прямо и многозначительно: «Я прошу Ваше Лордство быть первым и самым компетентным цензором этой книги, но хочу, чтобы, прежде чем начать читать дальше, Вы смогли прочитать здесь мое молчание»28. О том, как хорошо умел молчать Эдуард Блаунт, свидетельствует и честеровский сборник, остающийся на протяжении почти четырех столетий неприступным полиграфическим сфинксом.

9

Многочисленные признаки мистификации и явно мизерный тираж говорят о том, что выпуск честеровского сборника был для Блаунта не рядовым издательско-коммерческим предприятием, а деликатной и ответственной операцией, за которой стоял кто-то из его постоянных высоких доверителей, Действия Блаунта и других участников издания были направлены прежде всего на сохранение смысла сборника и прототипов его героев в тайне от непосвященных, но для посвященных можно было предложить двусмысленные намеки, головоломную датировку, подмену титульных листов и другие приемы мистификации, взятые из арсенала тогдашней полиграфии.

Нет абсолютно никаких данных о каких-то остатках тиража, который, судя по отсутствию малейшего упоминания о сборнике в современных ему материалах, вообще исчислялся считанными экземплярами, предназначенными для немногих посвященных в тайну Голубя и Феникс. Тот, кто, закрывая глаза на многочисленные свидетельства мистификации, продолжает по привычке исходить из того, что на титульных листах сборника Блаунт и Лаунз отпечатали подлинные даты его издания — 1601 и 1611 гг., — вынужден конструировать далекие от логики «обстоятельства», в пользу которых нельзя привести ни одного факта или прецедента; наоборот, эти домыслы прямо противоречат всей совокупности литературных и исторических фактов, имеющих прямое или косвенное отношение к честеровскому сборнику и его создателям.

Но бездоказательное и противоречащее логике и фактам предположение о десятилетней «выдержке» части тиража с последующим его «омоложением» возникает не случайно — оно необходимо, чтобы попытаться хоть как-то совместить странный факт вклейки в лондонский экземпляр курьезного титульного листа с сохранением доверия к сомнительнейшей во всех отношениях издательской датировке. И явная неудача всех таких попыток убедительно свидетельствует о несостоятельности привычного представления о том, что титульный лист лондонского экземпляра якобы на целое десятилетие моложе остальных его листов. Издательские датировки честеровского сборника не просто сомнительны и противоречивы: анализ всех реалий и обстоятельств, особенно того важнейшего факта, что экземпляры, датированные 1601 и 1611 гг., отпечатаны с одного и того же набора, показывает, что издательская датировка является преднамеренной мистификацией. Остается единственно возможное и доказательное объяснение всех этих странностей и загадок: лондонский экземпляр не лежал и не мог лежать целых десять лет в книжной лавке у ворот собора св. Павла или в типографии Филда или Оллда, неизвестно для чего и почему, дожидаясь, пока в него вклеят другой, курьезный и не соответствующий содержанию титульный лист. Значит, где бы и зачем бы ни допечатал издатель этот удивительный титульный лист, он является приблизительно ровесником остальных страниц лондонского экземпляра, в который его вклеили; последний же отпечатан с того же набора, что и фолджеровский и хантингтонский экземпляры, т. е. в условиях тогдашней полиграфии практически одновременно.

Таким образом, лондонский экземпляр ни в какой форме не является вторым изданием честеровского сборника; этот экземпляр, включая более чем странный титульный лист, отличающий его от двух его собратьев, появился на свет вместе с ними — одновременно или почти одновременно.

Выпуск изданий с фальшивыми датами в те времена отнюдь не был редкостью. Наиболее известен и интересен для нас случай с раскрытием мистификации издателя Томаса Пэвиера при датировке изданных им десяти шекспировских и псевдошекспировских пьес. Пэвиеровские даты долго смущали ученых, пока, наконец, уже в нашем веке А.У. Поллард не обратил внимание на то странное обстоятельство, что все эти «кварто» отпечатаны на бумаге с одним и тем же водяным знаком, хотя разница в отпечатанных на них датах колебалась от 1 до 19 лет (1600, 1608, 1618, 1619 гг.). Но бумага одной партии не могла держаться в типографии так долго, значит вопреки издательским датам книги были напечатаны приблизительно в одно время; ясно также, что никто не будет ставить на выпускаемой в продажу книге дату на 10—20 лет вперед, следовательно, какая-то из более поздних дат близка к подлинной. На этом основании Поллард, а за ним и другие специалисты пришли к заключению, что пэвиеровские даты являются преднамеренной мистификацией, и датировали все эти издания 1619 г.29

Можно привести и другие случаи, например датировку шмуцтитулов во 2-м (посмертном) томе джонсоновского фолио 1640 г., говорящие о том, что искусственное «постарение» отпечатанных книг было для тогдашних издателей знакомой операцией, хотя их мотивы в каждом отдельном случае могли быть различными.

В нашем случае одновременность издания всех трех экземпляров честеровского сборника доказывается анализом заключенных в них реалий, особенно тем, что все они отпечатаны с одного набора. Но если они появились одновременно, то когда же именно — в 1601 или в 1611 г.? Если предположить, что это произошло в 1601 г., значит, издатель поставил на части тиража дату на 10 лет вперед, что само по себе невероятно. Против 1601 г. говорит также вражда Джонсона с Марстоном, бывшая в этом году в самом разгаре, сам характер марстоновских стихотворений, книга Деккера и верноподданническая аллюзия в адрес Иакова Стюарта, ставшего английским королем только через два года.

Остается 1611 год. Лондонский экземпляр честеровского сборника, отпечатанный одновременно с двумя другими, но в отличие от них датированный 1611 г., свидетельствует о том, что книга о Голубе и Феникс была издана не ранее этой даты. Возможно, к этому выводу английские ученые могли бы прийти уже давно, если бы не первая по времени гипотеза Гросарта, для которой 1601 год — год казни Эссекса — является одним из краеугольных камней. Традиционное доверие к этой, ничем не подтвержденной дате мешало анализу бросающихся в глаза странностей лондонского экземпляра.

10

Итак, сборник появился не ранее 1611 г. Строка из Горация, следующая на шмуцтитуле сразу же за посвятительным упоминанием об «истинно благородном рыцаре сэре Джоне Солсбэри», говорит о том, что Муза не даст умереть памяти о муже, достойном хвалы. Упоминание о смерти (mori) в таком контексте придает обращению к имени Солсбэри посмертный характер. Поэтому, например, У. Мэтчет считает, что слова Горация, обещающие бессмертие памяти, относятся не к здравствовавшему в 1601 г. сравнительно малозначительному Солсбэри, а «к недавно казненному герою», т. е. к Эссексу30. Но как бы сомнительно ни было отнесение слов Горация к Солсбэри, нельзя игнорировать то обстоятельство, что они помещены сразу после его имени, и читатель мог отнести их только к нему (я имею в виду читателя — современника книги, не посвященного в ее тайну, в чем бы она ни заключалась). Для такого читателя строка из Горация приобретала характер посмертной эпитафии, относящейся к Солсбэри, и могла выглядеть естественно только после его смерти, и издатель это учитывал. Это хорошо подтверждается тем, как в лондонском экземпляре выброшено прозаическое обращение Честера к сэру Солсбэри; для живого Солсбэри такое пренебрежительное обращение с его именем само по себе было бы прямым оскорблением.

Когда Солсбэри был мертв, эта посмертная эпитафия, выглядевшая вполне естественно для непосвященных, для тех немногих, кто знал, о ком на самом деле идет речь, являлась еще одним штрихом хитроумной мистификации. Но сегодня этот штрих позволяет нам приблизиться еще на один шаг к более точной датировке сборника. Джон Солсбэри умер летом 1612 г., следовательно, именно этот год и является самой ранней из возможных дат появления загадочного сборника, а само обращение к имени человека, память о котором ненадолго пережила его, говорит о том, что знаменитые поэты и Эдуард Блаунт создавали свой сборник вскоре после его смерти и они решили использовать совпадение во времени не связанных между собой событий (смерть Голубя и Феникс — смерть Солсбэри), для маскировки истинного содержания книги31.

Основываясь на всей совокупности свидетельств, содержащихся в честеровском сборнике, и в первую очередь в его лондонском экземпляре, а также в историческом и литературном контексте эпохи, я определяю дату издания книги 1612—1613 гг.

С такой датировкой сборника хорошо согласуется и то отмеченное выше обстоятельство, что Бен Джонсон в своих четырех стихотворениях, помещенных в честеровском сборнике, рисует и Голубя и Феникс живыми, ни словом не упоминая об их смерти, являвшейся причиной и поводом для появления сборника. У. Мэтчет и другие исследователи не смогли найти этому логичного объяснения. Для нас же этот факт является еще одним подтверждением правильности указываемой нами даты. Дело в том, что именно в 1612—1613 гг. Бен Джонсон совершал поездку во Францию с юным отпрыском сидевшего в Тауэре Уолтера Рэли, и, следовательно, во время создания сборника его просто не было в Англии, а составитель воспользовался предоставленными ему кем-то стихотворениями Джонсона о тех же людях (о Голубе и Феникс), написанными поэтом ранее, еще при их жизни. Исследователи обратили внимание и на то, что оба раза имя Джонсона в сборнике транскрибировано через h (Johnson), а известно, что он этого написания не любил, и в тех случаях, когда печатание шло под его наблюдением или с его ведома, типографы считались с его орфографическими амбициями и печатали имя без h (Jonson)32.

Хорошо подтверждается отсутствие Джонсона и анализом .использования личных местоимений в раннем манускриптном, честеровском и более позднем (Фолио 1616 г.) вариантах «Прелюдии»: «Я» в манускрипте становится «Мы» в честеровском сборнике, но в издании 1616 г., подготовленном, бесспорно, самим Джонсоном, он восстанавливает первоначальное «Я», отказываясь от большинства сделанных без его ведома исправлений33!

Только исходя из того, что книга Честера — Блаунта создавалась в 1612—1613 гг. — в период, когда Джонсона не было в Англии, можно сравнительно легко и без натяжек объяснить все столь удивляющие сегодняшних джонсоноведов особенности его вклада в честеровским сборник. Как мы увидим дальше, эта датировка хорошо согласуется и со многими другими фактами, имеющими к нашему сборнику прямое или косвенное отношение, и несомненно, что количество таких фактов в дальнейшем увеличится34.

11

Итак, 1612 год... Более ста лет многие исследователи безуспешно искали в британских исторических анналах какую-то занимавшую высокое положение бездетную чету, мужчину и женщину, чьи необыкновенные отношения друг с другом, а также другие обстоятельства жизни и особенно почти одновременной смерти, последовавшей около 1600—1601 гг., хотя бы приблизительно соответствовали тому, что рассказали о таинственных Голубе и Феникс авторы честеровского сборника. Такой «подходящей» пары, как мы уже знаем, никому обнаружить не удалось, несмотря на все предпринятые усилия.

Но теперь, когда исследование привело нас к другой дате — к 1612 г., я могу сразу указать именно такую необыкновенную и странную супружескую чету, ушедшую из жизни, как и Джон: Солсбэри, летом этого года, и в той же очередности, что и честеровские Голубь и Феникс. Это были Роджер Мэннерс, граф Ретленд35, и его жена Елизавета, единственный отпрыск великого поэта Филипа Сидни, которого боготворившие его современники так часто называли Фениксом.

В течение трех столетий имена дочери Филиппа Сидни и ее мужа покоились в желанном для них забвении; английские историки литературы мало что о них знали. Лишь в начале нашего века с расширением и углублением круга научно-исторических поисков и исследований ученые наткнулись на ряд доселе неизвестных или давно забытых фактов, свидетельствующих не только о необычности их отношений, но и о какой-то близости к ним крупнейших писателей эпохи, в том числе Джонсона, Бомонта, Флетчера и самого Шекспира.

По многим свидетельствам современников, брак Ретлендов был фиктивным: в течение всех 13 лет супружеской жизни их отношения оставались целомудренными. Как и честеровские Голубь и Феникс, они ушли из жизни почти одновременно. Роджер умер 26 июня 1612 г. после длительной и тяжелой болезни в возрасте 35 лет. Через 9 дней после его очень странных похорон умирает и Елизавета; как можно заключить из сохранившегося письма современника и других свидетельств, она покончила с собой, добровольно последовав, подобно честеровской Феникс, за своим платоническим супругом. Умершего Ретленда захоронили в семейном склепе в деревенской церкви недалеко от его родного дома — старинного замка Бельвуар (графство Лейстер), но в отступление от обычаев траурная церемония происходила ночью и — что самое удивительное — никому не было разрешено видеть лицо покойника. Оказавшаяся сразу после этого в Лондоне Елизавета умерла 1 августа 1612 г. и была также ночью, без огласки (privately) погребена в храме св. Павла, рядом со своим отцом Филипом Сидни, чьи торжественные, оплаченные короной похороны за четверть века до того были событием в жизни страны.

Но не только смерть и похороны Роджера Мэннерса и Елизаветы Сидни заключают в себе много таинственного и труднообъяснимого — необычайна и окутана тайной вся их совместная жизнь. И дело не только в их платоническом браке, хотя эти необычные отношения и являются обстоятельством, чрезвычайно важным для их идентификации с честеровскими героями. Как видно, они все время держались в тени, окружали свои занятия завесой секретности, хотя им в силу их происхождения и высокого общественного положения совсем не легко было это делать. Одно то, что Елизавета была единственной дочерью Филипа Сидни — кумира целого поколения английских поэтов и друзей поэзии, делало ее очень заметной фигурой своего времени. Достаточно сказать, что Фулк Гревил, который был не только поэтом, но и одним из влиятельнейших сановников, в своей лаконичной автоэпитафии говорит только о том, что он «был слугой королевы Елизаветы, советником короля Иакова и другом сэра Филипа Сидни», поставив последнего, таким образом, в один ряд с монархами. Несмотря на это, имя Елизаветы Сидни-Ретленд крайне редко встречается в сохранившейся печатной и рукописной литературе ее времени (посвящения, обращения и т. п.), особенно по сравнению с другими женщинами ее круга, например с ее кузиной и подругой Люси Бедфорд.

Однако таким образом дело обстояло не всегда. Можно вспомнить, что даже самое рождение дочери Филипа Сидни было отмечено несколькими поэтическими произведениями, а ее крестной матерью стала специально прибывшая на крестины королева Елизавета! В 1595 г. Джервиз Маркхэм (впоследствии автор «Английской Аркадии») посвятил десятилетней девочке свою «Поэму Поэм». Лишь после того как она соединила свою судьбу с Ретлендом, ее имя начинает исчезать с книжных и рукописных страниц. Но, может быть, она не унаследовала от своего гениального отца и от воспитавшей ее тетки — высокоученой и высокоталантливой Мэри Сидни-Пембрук36 их глубокой интеллектуальности, их литературных способностей, была настолько неинтересным, серым человеком, что даже великая притягательная сила имени Филипа Сидни и имени ее отчима графа Эссекса не могли привлечь к ней внимание поэтов и писателей?

Нет! Не кто иной, как сам Бен Джонсон, неоднократно бывавший в ее доме, сказал через семь лет после ее смерти Уильяму Драммонду: «Графиня Ретленд нисколько не уступала своему отцу сэру Филипу Сидни в искусстве поэзии»37. Это — чрезвычайно важное свидетельство: такая похвала была тогда высочайшей из возможных; значит, Бен Джонсон не только знал о ее поэтическом даре, но и ценил его самой высокой мерой времени. Эти слова не могли быть вызваны желанием польстить, заискивать и т. п. — Джонсон рассказывал Драммонду о Елизавете Сидни в обстановке дружеской беседы за стаканом вина, вероятней всего не зная, что все услышанное от столичного гостя любознательный и добросовестный хозяин потом старательно заносит на бумагу. Сама Елизавета и ее платонический муж давно уже были в могиле, и Бену Джонсону не было никакой необходимости говорить неправду, тем более выдумывать детали такого рода.

К тому же сказанное Драммонду находит подтверждение в обоих поэтических посланиях Джонсона к Елизавете Сидни-Ретленд, впервые опубликованных им в его Фолио 1616 г., т. е. через четыре года после ее смерти. В эпиграмме 79 Джонсон восклицает, что Филип Сидни, будь он жив, мог бы увидеть свое искусство возрожденным и превзойденным его дочерью! Хирфорд и Симпсон, издатели фундаментального многотомного джонсоновского «вариорума»38, специально и с удивлением обращают внимание на ни с чем несравнимый пиетет, с которым Джонсон говорит здесь о дочери Сидни и ее поэтическом даре, ведь ни одной поэтической строки, подписанной ее именем, до нас не дошло.

Другое стихотворное послание к ней39, написанное и отосланное адресату еще в 1600 г., но опубликованное тоже лишь в Фолио 1616 г., Джонсон поместил в небольшом — всего 15 стихотворений — разделе «Лес» (Forest), являющемся, по словам самого поэта, наиболее важной частью его поэтического наследия; многие из этих стихотворений прямо связаны с семейством Сидни (вероятно, что в той или иной степени почти все). И вот именно в этом-то, столь важном для него «сидниевском» разделе Джонсон поместил и два своих стихотворения из загадочного честеровского сборника, посвященного памяти Голубя и Феникс, — «Прелюдию» и «Слово»! При этом очень существенное, но никем еще не отмеченное обстоятельство: «Прелюдия» получает номер X, «Слово», переименованное в «Песню», — номер XI, а сразу же за ними, под номером XII, Джонсон помещает свое раннее «Послание к Елизавете, графине Ретленд». Учитывая, что Джонсон сам подбирал и тщательно группировал свои произведения для этого издания — и группировка его стихотворений также обнаруживает бесспорную функционально-смысловую заданность, — такое «примыкание» послания Елизавете Ретленд к стихотворениям о таинственном Голубе и Феникс нельзя считать случайным, тем более что оно прослеживается и в более раннем источнике (манускрипт Роулинсона 31)40.

В этом «Послании» Джонсон опять говорит о том, что Елизавета унаследовала от своего отца его любовь к музам и его искусство. Но «Послание к Елизавете Ретленд» известно джонсоноведам еще и тем, что оно является единственным из полутора сотен напечатанных в Фолио 1616 г. стихотворений, текст которого Бен неожиданно обрывает на полуфразе. Фраза обрывается, как только Джонсон от отца Елизаветы переходит к ее «храброму другу, тоже возлюбившему искусство поэзии», т. е. к ее мужу (однако не называя его по имени). В тексте Фолио Джонсон сделал довольно странную пометку: «окончание утеряно» (странную потому, что поэт сам редактировал это издание и, безусловно, мог восстановить или заменить «утраченное» окончание). Через три века, в 1914 г., полный текст стихотворения был найден41 в более раннем рукописном списке, он включал и якобы «утерянное» автором окончание — всего 7 строк, не содержащих в себе ничего криминального, хотя есть упоминание о какой-то «зловещей клятве» и о благодарности по отношению к Ретленду. О причине столь странной и явно демонстративной купюры, не имеющей аналогов в прижизненных изданиях Джонсона, могут строиться самые различные предположения; сегодняшние комментаторы Джонсона чаще всего ссылаются на то, что муж Елизаветы, граф Ретленд, был импотентом, хотя совсем неясно, какое значение это гипотетическое обстоятельство могло иметь через четыре года после смерти их обоих.

В третьем послании «Глубочтимой... графине...»42 (стихотворение 50 цикла «Подлесок», опубликованного уже после смерти Джонсона), которое, как считают авторитетные джонсоноведы, тоже обращено к Елизавете Ретленд, ее имя и титул опущены и заменены прочерками. Здесь поэт говорит о ее положении «вдовствующей жены», о ее благородных занятиях, о книгах, заменяющих ей отсутствующих друзей, и, так же как в описывающей Феникс «Оде восторженной», о других ее высоких достоинствах, скрытых от непосвященных.

Дочь великого поэта, которого боготворившие его современники называли Фениксом (а его дом, его семью — Гнездом Феникса), женщина выдающихся дарований и трагической судьбы, сама поэтесса, Елизавета Сидни занимала особое положение в поэтическом окружении Ретлендов. Есть веские основания считать, что именно она является той всегда остающейся за занавесом Высокой Музой Бена Джонсона, о которой он вспоминал потом не только в разговорах с Драммондом, но и (не открывая ее имени) в ряде своих наиболее значительных поэтических произведений, и тогда мы узнаем ее по ни с чем не сравнимому пиетету и никогда не утихающей боли в голосе поэта.

12

В британском Национальном биографическом словаре Роджеру Мэннерсу, графу Ретленду, посвящено несколько столбцов текста, написанного историком Арчболдом43. О Елизавете в этой статье сказано лишь, что она была дочерью Филипа Сидни, но год ее смерти указан неверно (1615). Ошибка в датировке ее смерти в таком солидном и авторитетном издании наряду с непониманием характера союза необыкновенной четы, вероятно, сыграла определенную роль в том, что первые исследователи честеровского сборника не вспомнили о Елизавете Сидни и ее платоническом супруге.

Теперь известно, что современник Шекспира Роджер Мэннерс, граф Ретленд (1576—1612), был одним из образованнейших людей своего времени, имел степени магистра искусств как Кембриджского, так и Оксфордского университетов, учился в Падуанском университете в Италии и в лондонской Грейс-Инн, владел, кроме латыни и греческого, несколькими европейскими языками, в том числе французским, итальянским, испанским. Малоизвестен факт, что его воспитанием и образованием руководил сам Фрэнсис Бэкон — великий философ, оратор и друг муз. Имеются данные о знакомстве и длительной переписке Ретленда с иностранными учеными.

Он был интимнейшим другом и соратником графа Саутгемптона, единственного человека, которому Шекспир посвятил свои произведения — первые поэмы «Венера и Адонис» (1593) и «Обесчещенная Лукреция» (1594). Сохранилось письмо современника, в котором сообщается, что Ретленд и Саутгемптон проводят все свое время в театре, пренебрегая своими обязанностями при дворе (1599)44. В этом же году он вступает в брак, оставшийся до конца жизни платоническим, с пятнадцатилетней Елизаветой Сидни, дочерью Филипа Сидни и падчерицей графа Эссекса. Принимал кратковременное участие в военных действиях на море и в Ирландии. В 1601 г. он оказался замешанным в эссексовский однодневный мятеж, за который его тесть поплатился головой, а Саутгемптон — свободой. Сам Ретленд после заключения в Тауэре был приговорен к уплате разорительного штрафа и ссылке. Воцарившийся в 1603 г. в Англии король Иаков сразу же реабилитировал Ретленда, Саутгемптона и других уцелевших проэссексовцев. Вскоре король послал Ретленда с почетной миссией к своему шурину, датскому королю Христиану IV; вернувшись, он жил в основном в своем родном Бельвуаре и в своем Шервудском лесу (он, как и его отец, был управляющим этим королевским лесом), редко показываясь при дворе, уклоняясь от участия в государственных делах и светских развлечениях. Изнурительная болезнь часто и надолго укладывала его в постель и в конце концов свела в могилу в возрасте 35 лет.

Из дошедших до нашего времени нескольких писем знавших его людей видно, что он страдал тяжелым заболеванием ног, а в последние годы жизни и мучительными спазмами сосудов головного мозга. Теперь, наконец, мы можем понять, почему у честеровской) Голубя был «печальный вид, подобный бледному лику смерти», и почему, посылая к нему Феникс, Юпитер дает ей с собой некий бальзам для его больных ног и головы (над этими честеровскими строчками безуспешно размышлял не один исследователь сборника). Соответствие, как видим, поразительное даже в деталях, тем более что эти детали не имеют ничего общего с легендой о птице Феникс45.

Незадолго до первой мировой войны бельгийский журналист Селестен Демблон обнаружил в списке иностранных студентов Падуанского университета за 1596 г. рядом с Ретлендом имена двух студентов из Дании — Розенкранца и Гильденстерна*.

Розенкранц и Гильденстерн! Каждый, кто знает и любит великую трагедию Шекспира, по-особому помнит их имена. Многие, писавшие о «Гамлете», специально останавливались на образе этой неразлучной пары ложных друзей принца датского. Личности вполне заурядные, услужливые исполнители монаршей воли, они всегда появляются вместе, их трудно представить порознь, трудно — нет, невозможно даже отличить друг от друга. Еще Гете обратил внимание на глубину и тонкость замысла великого драматурга, создавшего эту пару, которая представляет собой то, чего нельзя было бы изобразить при помощи одного персонажа, ибо они символизируют собой само общество.

Нераздельной двойней прошли они через великую трагедию, через сознание миллионов и миллионов людей, говорящих на всех языках мира., читателей и зрителей Шекспира. И вот через три столетия после своего первого появления на подмостках «Глобуса» они снова напомнили о себе самым удивительным, чуть ли не мистическим образом. Так же вдвоем тени давно умерших и ставших прахом датских дворян Розенкранца и Гильденстерна поднялись с запыленных полок Падуанского университетского архива, чтобы предстать перед нами в безмолвном и внушительном свидетельстве. Их собственная незначительность делает это свидетельство особенно ценным, ибо их имена — это не имена королей, знаменитых полководцев или знатных вельмож, которые были на устах их современников и соотечественников. Их имена не могли быть вычитаны драматургом из книг и хроник. Здесь практически исключается и вероятность случайного совпадения, которую еще можно было бы с натяжкой допустить, когда бы речь шла об одном человеке, одной фамилии.

Нет, имена Розенкранца и Гильденстерна не вымышлены автором «Гамлета»! Двое молодых заурядных датчан сидели в 1596 г. за одной университетской скамьей с молодым знатным англичанином графом Ретлендом в далеком от Англии и от Дании итальянском городе Падуя, а через несколько лет после этого их имена стали именами двух действующих лиц, двух неразлучных датских придворных в трагедии, созданной великим англичанином Уильямом Шекспиром46. Падуанские призраки Розенкранца и Гильденстерна неоспоримо свидетельствуют, что этот самый Роджер Мэннерс, граф Ретленд, имел какое-то отношение к Уильяму Шекспиру и к его «Гамлету». Об этом же говорит ряд датских реалий, появившихся в трагедии лишь со «второго кварто», т. е. вскоре после возвращения Ретленда из Дании в 1603 г. Например, как иначе можно объяснить почти буквальное совпадение рассказа Гамлета о пьянстве при датском дворе с текстом записей Уильяма Сегара, сопровождавшего Ретленда в его миссии, ведь записи Сегара были опубликованы историком Стау лишь позже!

Из этих интереснейших фактов нельзя, однако (как это делал Демблон), выводить заключение, что именно Ретленд-то и был автором «Гамлета». Он или его жена могли быть просто информаторами Шекспира, его первыми слушателями. Но ведь и этого достаточно, чтобы привлечь к ним самое пристальное внимание историков литературы, особенно учитывая почти полное отсутствие достоверных фактов, проливающих хоть какой-то свет на творческое окружение великого драматурга, на его творческую лабораторию. Однако в силу причин, не всегда имеющих отношение к существу дела (не последнее место здесь занимают полемические перипетии полуторавековой дискуссии вокруг проблем шекспировского авторства), эти важные факты до сих пор должным образом не исследованы и сегодня почти забыты, а самого Ретленда если и вспоминают вне контекста «шекспировского вопроса», то лишь в связи с его дружбой с Саутгемптоном; нередко даже в очень солидных трудах его путают с другими Мэннерсами47.

Но изучать Ретлендов, Саутгемптонов, Пембруков и Сидни (семья Сидни только в двух поколениях дала Англии 6 поэтов) необходимо, ибо именно возле них обнаруживаются бесценные для науки подлинные следы Шекспира-творца.

Беда авторов многих так называемых «нестратфордианских» работ48 (я говорю, конечно, только о серьезных авторах, а не о графоманах и охотниках за историческими сенсациями) заключается в том, что, встречаясь с фактами, говорящими о связях с Шекспиром и шекспировским творчеством той или иной заметной личности эпохи, они вместо скрупулезного научного исследования этих фактов и связей сразу дают волю своей фантазии и немедленно объявляют такую личность подлинным Шекспиром; и таких «кандидатов в Шекспиры» насчитывается уже несколько десятков. Но, поправляя и вразумляя торопливых оракулов, историки литературы не должны выплескивать с пеной и ребенка, не должны игнорировать достоверные факты, даже если они установлены и используются в своих целях бэконианцами, ретлендианцами, дербианцами, оксфордианцами и т. п. Вызов, брошенный британскому и всему мировому шекспироведению более полутора веков назад, как показывает опыт, не может быть устранен ни ссылками или упованиями на самые почтенные традиции и авторитеты, ни заклинаниями, ни даже отлучениями. Достойным и эффективным ответом на этот вызов является только расширение и углубление конкретных исследований, объективный научный анализ и осмысление (а где нужно — и переосмысление) ряда литературных и исторических фактов шекспировской эпохи, порождающих допросы, на которые все еще трудно дать достаточно убедительные ответы. И такие конкретные исследования в силу самой своей изначальной функции не могут быть заменены ни теорией литературы, ни театральной, литературной или общеэстетической критикой даже самого высокого уровня.

13