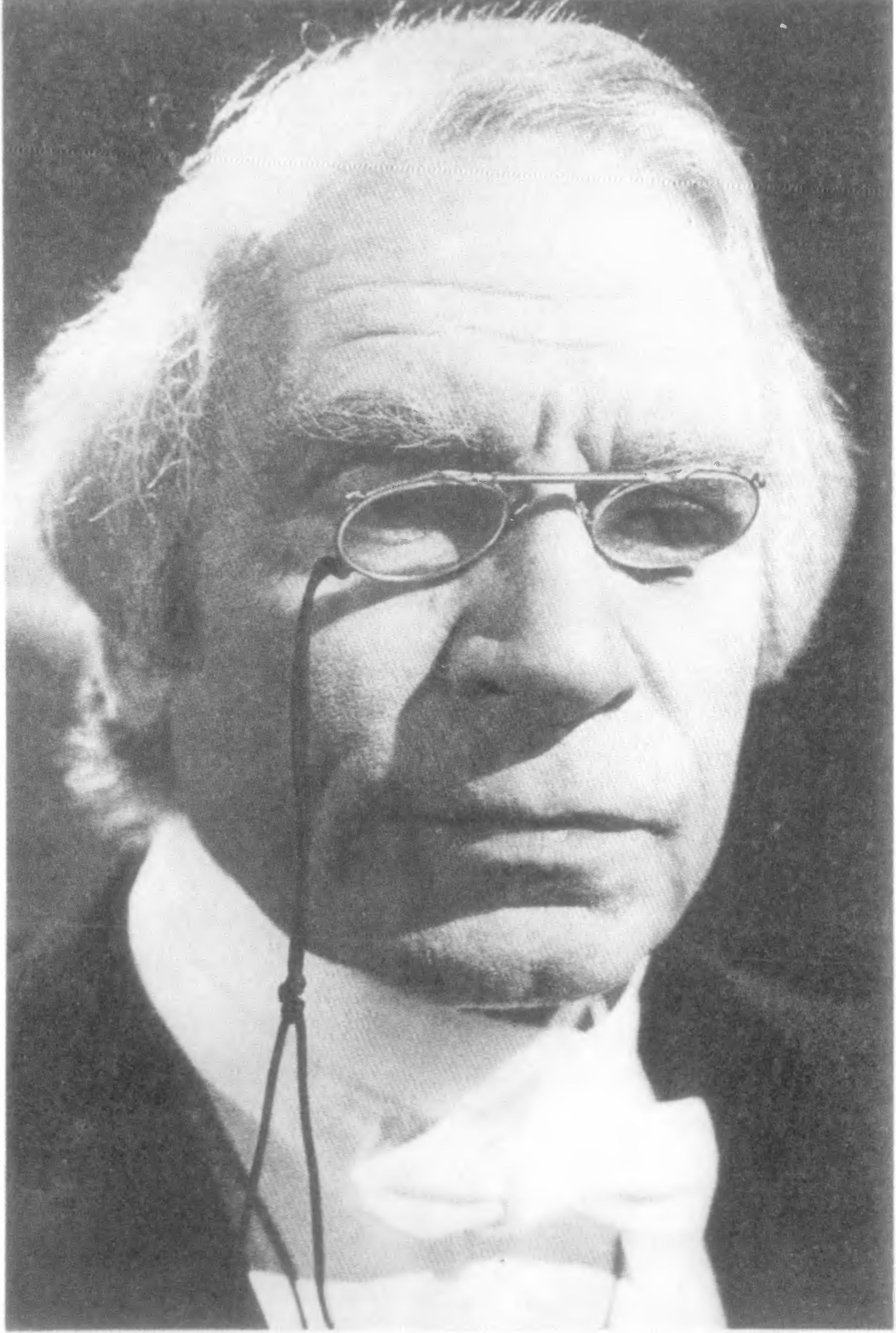

«Он был забавным»

Сэр Лоренс Оливье пошел смотреть «Оглянись во гневе», когда вокруг пьесы Джона Осборна и спектакля «Ройял Корта» поднялась буря негодования и восторга и стало ясно: 8 мая 1956 года в английском театре что-то случилось. В том, что говорили поклонники и противники «сердитой» молодежи, Оливье смутно чувствовал опасность, нависшую над ним и его поколением, над созвездием великих актеров, которые достигли высшей точки своей театральной судьбы и, казалось, безраздельно властвовали над умами английской публики.

Оливье отправился в «Ройял Корт», как в стан врага. Ничего, кроме отвращения, он на спектакле не почувствовал. И он был в этом не одинок. Немногие смогли сразу оценить масштаб события. Надо было быть Кеннетом Тайненом (пылким брехтианцем, который вскоре сделался постоянным сотрудником «Плейбоя» и одним из авторов эротического представления «О, Калькутта!»), чтобы публично заявить: он никогда не сможет влюбиться в женщину, которой не нравится «Оглянись во гневе». Большинство известнейших людей театральной Англии испытали в «Ройял Корте» то же, что Оливье, — разочарование и раздражение. Впрочем, сходные чувства вызывали у них и Брехт, и — позже — абсурдисты. Брехт, Беккет и Осборн казались чудовищем о трех головах, которое вырвалось на подмостки из самой жизни, чтобы сокрушить все, что священно для британской культуры.

Мягкосердечный и благовоспитаннейший эдвардианец Джон Гилгуд с несвойственной ему резкостью назвал «В ожидании Годо» «отталкивающей пьесой», обвинил «Носорогов» Ионеско «в бесконечном повторении одного и того же тезиса», а получив в 1958 году предложение сыграть «Конец игры», ответил: «Некрасиво притворяться, будто я хочу играть пьесу, если меня от нее тошнит»1.

Примерно так же он и его друг Ральф Ричардсон отзывались о пьесе Осборна и спустя много лет горько жалели, что были слепцами и «старыми шляпами», а их путь к современной драме оказался столь долгим.

Лоренс Оливье тоже мог бы пожать плечами по поводу испорченных вкусов молодежи и постараться забыть о бессвязных инвективах неврастеника Джимми Портера. Но что-то продолжало его тревожить, тем более, что защитником Осборна и его пьесы был не только Тайнен, злоязычный критик «Обсервера», доставивший актеру и его великой жене много неприятных минут, но и почтенный Харольд Хобсон, писавший для еще более почтенной «Санди Таймс». И Лоренс Оливье снова отправился в «Ройял Корт». На этот раз его спутником был Артур Миллер, который в антракте сказал: «Нет, Ларри, вы не правы, это великая вещь». «Теперь, — писал в мемуарах Оливье, — я и сам видел, что это так, и готов был стукнуть себя по лбу за недостаток чуткости»2.

Но, конечно, сколь бы высоко актер ни ценил мнение Миллера, глаза у него открылись в силу внутренних причин.

В годы своей театральной молодости Оливье слышал, с каким трепетом актеры старшего поколения говорили о великом Ирвинге, именуя его не иначе как Стариком. Молодой Оливье вдруг ощутил уколы ревности. «Я поклялся себе, — вспоминал он через много лет, — истребить, изгнать из сознания публики всякую память о Старике. Я решил сам стать Стариком. Пусть подражают мне через 50 лет после моей смерти»3.

В книге Оливье иронизировал над своими амбициями, в жизни он с воодушевлением следовал им. Послевоенное десятилетие стало эпохой его величайшей славы. Один триумф следовал за другим — Ричард III, Эдип, Лир, Макбет, Тит Андроник... Первый актер Великобритании, он сделался национальным мифом, символом британской культуры и британского духа. Он стал Стариком. Вершина была достигнута, можно было удовлетворенно оглянуться на пройденный путь и предаться сочинению мемуаров, как это сделал Гилгуд. И тут, на вершине славы, Лоренса Оливье, по его признанию, настигла скука. Существование в ранге живого классика и национального монумента противоречило его авантюрной натуре. Кроме того, истончался, расползался по швам взрастивший его как художника мир героических ценностей предвоенных и военных лет. Оливье до конца дней оставался патриотом и твердо верил в «британские идеалы». Но он не мог не чувствовать, что пламенная патетика, которой полны были монологи его блистательно-воинственных героев, блекла и переставала волновать публику, да и вдохновлять его самого. Это было началом кризиса, охватившего всю его — и сценическую, и личную — жизнь. Сам того еще не понимая, он стоял на пороге обновления. Когда он смотрел «Оглянись во гневе», его искусство было готово к переменам, хотя внешне они и застали его как бы врасплох.

Шекспир — Дж. Гилгуд. «Бинго» Э. Бонда. «Ройал Корт». 1974

И Оливье подошел к Осборну и спросил ошеломленного драматурга, не напишет ли он что-нибудь для него, Лоренса Оливье.

Драматурга и актера разделяла пропасть. Оливье в глазах Осборна олицетворял все то, что он проклинал, над чем глумился в своих мемуарах и пьесе, — мир британских святынь и ритуалов. Лишь в одном «разгневанный» драматург и великий артист сходились — в ностальгической нежности к старому мюзик-холлу, простодушно-грубоватому искусству, доставшемуся нашему веку от викторианских времен. Тут Осборн, при всей его демонстративной ненависти к британским традициям, обнаруживал свою в них укорененность. В несвойственном его желчному перу сентиментальном стиле он вспоминает о вечерах, проведенных в провинциальных «холлах», пересказывая непристойные шуточки старого комика Чики Чапи, который, по словам драматурга, повлиял на него больше, чем Бертольт Брехт, — что бы ни писали критики. Совершенно в том же диккенсовском тоне Лоренс Оливье говорил о мюзик-холльном комике времен его молодости — Сиде Филде. Это имя он называл среди тех, кто определил его вкусы.

Когда Оливье заговорил с Осборном, у того в голове уже складывалась идея пьесы об актере мюзик-холла, и неожиданно для себя он ответил согласием.

Детский ригоризм ройял-кортовской молодежи заходил так далеко, что они были готовы отказаться от услуг великого актера — тем более, что скоро ощутили на себе его мертвую хватку: он потребовал для себя главную роль вместо предназначавшейся ему вначале роли отца Арчи, старого комика; ему надо было добиться роли и для Вивьен Ли, которой в «Комедианте» решительно нечего было делать. Пусть ей дадут роль старухи-матери Арчи, а если красавица Вивьен никак к этой роли не подходит, пусть она играет в гуттаперчевой морщинистой маске. Вряд ли эта бессмысленная идея исходила от самого Оливье; он признавался, что в работе над «Комедиантом» находил убежище от трудностей личной жизни: вероятно, это было предложением самой актрисы. И Оливье не стал на нем настаивать — быстро отступился.

До начала репетиций Осборн и Джордж Девин, руководитель молодой труппы «Ройял Корта», были готовы порвать с Оливье, и лишь вмешательство человека, который давал им деньги, главы знаменитой фирмы «Маркс и Спенсер», предотвратило этот эффектный, но губительный для судьбы их труппы и для истории английской сцены шаг.

Нужно было очень внимательно следить за актерской судьбой Оливье — вряд ли она так уж интересовала осборновцев, — чтобы понять, что, в сущности, он рожден для роли Арчи Райса, что мюзик-холл — истинная стихия знаменитейшего из трагиков, что влечение к эксцентрике и гротеску сопровождало Лоренса Оливье всю его жизнь. Молодежь «Ройял Корта» не могла видеть его балаганного сэра Тоби из «Двенадцатой ночи». Сыгранный в тот же год, что и Гамлет, вечно пьяный дядюшка графини Оливии, по словам критика, «состоял из одних шутовских трюков и комических падений». Сомнительно, чтобы ровесники Осборна сидели в зале «Олд Вика» на представлении «Генриха IV», когда по сцене брела, с трудом держась на тоненьких ножках, высохшая, почти невесомая фигурка судьи Шеллоу — малейшее дуновение ветра, казалось, может унести его вместе с осенней листвой. Мало кто мог узнать в нем огненно-рыжего, оглушительно хохочущего и рвущегося в бой Генри Перси: в «Генрихе IV» Оливье играл обе роли. В том же «Олд Вике», вслед за «Эдипом» Софокла с Лоренсом Оливье в главной роли, шла комедия Шеридана «Критик», в которой Оливье, громоздя один фарсовый трюк на другой, играл придурковатого театрального рецензента мистера Пуфа. После мрачнейшего Эдипа актер внутренне нуждался в комическом катарсисе, немедленном целительном погружении в стихию дерзкого фарса. Оказавшись в мире балагана, гротеска, гуммозных носов и цирковых кульбитов, он словно испускал вздох облегчения и начинал резвиться как рыба, наконец-то попавшая в свою стихию.

Теперь, в середине 50-х годов, когда высокие слова и героические чувства начали отдавать бутафорией — даже в глазах людей, прежде к скептицизму не склонных, — тяготение Оливье к освобождающей и трезвой эксцентрике стало непреодолимым. Мюзик-холльные сцены «Комедианта» оказались ему нужны как глоток свежего воздуха — оттого он так ухватился за эту роль, можно сказать — вцепился в нее с почти неприличной жадностью.

Конечно, горемыка Арчи Райс не похож на какого-нибудь мистера Пуфа, а пьеса Осборна — на жизнерадостную комедию. За бытовыми неурядицами и профессиональными провалами семейства Райсов встает образ стремительно разваливающейся старой Англии, которую автор с желчным злорадством провожает в небытие — туда ей и дорога.

Когда Арчи взывает с подмостков: «Не слишком-то хлопайте, леди, наш дом совсем обветшал», — всякому понятно, что речь идет о дряхлости Британии. Этот социальный смысл роли Лоренс Оливье передавал с обычной своей профессиональной точностью и с новой для него беспощадностью. В полном согласии с пьесой актер играл Арчи Райса как скверного, «вшивого», по выражению Оливье, комедианта, чьи лучшие времена давно прошли — если вообще они когда-нибудь были.

Глаза Арчи на подмостках были тусклы, грим — аляповатым, голос — надтреснутым, движения — автоматическими. Но таинственным образом сквозь маску «вшивого» актера, сыгранного актером великим, проступали вдруг черты Сида Филда или Дэна Лено — национальных кумиров былых времен. Все, кто был в зале «Ройял Корта», вспоминали о лучших днях старого, викторианского мюзик-холла, любовь к которому когда-то объединяла англичан — от лондонских денди до разносчиков газет. Сотни раз критики и мемуаристы описывали, с какой победительной и непринужденной грацией Оливье напевал свои песенки и отбивал чечетку.

За тем, как Оливье «работает» на подмостках, ревниво и восхищенно следили из зала его коллеги по ремеслу: они могли точнее всех оценить уровень его искусства. «Мне казалось, — говорила Дороти Тьютин, вступавшая тогда в прекраснейшую пору своей театральной судьбы, — он делал эту роль ногами. От начала до конца он двигался по сцене в одном ритме, как какой-нибудь одинокий джазмен, и каждая перемена позы, каждое шарканье по полу имели свой такт. Его ноги отбивали ритм его души, ритм менялся, трансформировался, складываясь в чудесный и протяженный во времени рисунок, который мог передать силу, тонкость, обаяние — все через ритм его ног»4.

Главу своих воспоминаний, посвященную «Комедианту», Оливье назвал «Прорыв». Он не был больше Стариком. Он говорил с молодежью «Ройял Корта» на одном театральном языке. Чужая территория была захвачена, покорена и колонизирована. Не без ехидства он отмечал про себя: «Я умею делать то, что умеют они, а то, что умею делать я, — они не умеют»5.

Отелло — Л. Оливье. Национальный театр. 1964

Искусство Оливье после «Комедианта» стало иным — как, быть может, и его взгляд на мир. Снимаясь в фильме «Ученик дьявола», он никак не мог заставить себя сделать то, чего требовал от него режиссер. Тот всего лишь хотел, чтобы Оливье в проверенных «героических» приемах сыграл еще одного доблестного британского генерала. Раньше это не стоило бы актеру ни малейших усилий. Но после «Комедианта» он не мог играть, как прежде.

В последующие годы Лоренс Оливье, по его словам, ни о чем не мечтал больше, чем о роли, в которой смог бы развить успех «Комедианта». Однажды, уже на закате его театральной судьбы, эта мечта готова была исполниться. В 1970 году у Кеннета Тайнена, который был тогда «драматургом», то есть завлитом Национального театра и главным советником Оливье, возникла, как обычно, смелая и безошибочная идея — поставить на сцене Национального театра старый американский мюзикл «Парни и куколки», популярный лет двадцать назад. Сэру Лоренсу, только что ставшему бароном Брайтонским, предназначалась роль короля чикагских гангстеров, Натана Детройта. Идея привела шестидесятитрехлетнего лорда в восторг. Роль обаятельного бандита, полная шлягеров и эффектных танцев, манила его чрезвычайно. «Я был так счастлив этой работой, — писал он, — как не был счастлив в театре уже целую вечность»6.

О Гамлете или Лире Оливье никогда не говорил в тонах столь экстатических.

Оказавшись в Нью-Йорке, Оливье стал брать уроки американского произношения с «чикагским» акцентом — таким мелочам он всегда придавал значение. Натан Детройт должен был говорить на сцене как настоящий житель Чикаго, и не вообще Чикаго, а тех его кварталов, где обитают гангстеры, и не вообще гангстеры, а гангстерская «аристократия». В Лондон из Штатов были выписаны специалисты по чечетке, и Оливье вместе с другими актерами без устали учился танцевать в точности так, как танцуют американские актеры. Все актеры, и Оливье в их числе, проходили специальный курс пения. Джеральдин Маккюэн, которой Оливье предложил главную женскую роль Аделаиды, брала уроки шесть месяцев. Однажды Оливье предложил ей попробовать спеть вместе с ним знаменитый дуэт «Попроси меня». «Мы спели этот номер вместе, — вспоминала актриса, — и, к великому моему удивлению, оказалось, что он уже приготовил всю роль. То, что он показал, было настоящим чудом. Все шло к сенсации. Я поняла, почему он так хотел делать это»7.

Все было готово к началу репетиций. И в этот момент Совет управляющих Национального театра, даже не поставив Оливье, основателя и директора театра, в известность, решил прекратить работу над мюзиклом. Совет сослался на состояние здоровья Оливье, внушавшее опасения (что было правдой). Его болезнь могла сорвать премьеру и тем нанести театру финансовый ущерб. Оливье был безутешен. Решение Совета он переживал как величайшее в его жизни предательство. Он назвал решение «изменнической акцией» — в торжественном стиле монарха, узнавшего о заговоре. Отмену «Парней и куколок» он воспринял как удар, направленный лично против него. У него опустились руки. Именно тогда, в июне 1971 года, он записал в дневнике: «Решил не оставаться надолго — 9-й год»8.

Речь шла об уходе из Национального театра, которым он руководил с 1963 года.

Боль, которую испытал Оливье и которую нельзя не почувствовать, читая его «Исповедь актера», написанную спустя годы после этой истории, была столь велика именно потому, что в мюзикле, как прежде в простодушно-веселом искусстве британских «холлов», могла открыться самая суть его художественной личности. Никогда великие классические роли не давали ему такого почти что физического ощущения счастья, как «вшивый» комедиант Арчи Райс и чикагский уголовник Натан Детройт. Принимаясь играть эти роли, он с наслаждением сдирал со своего лица маску трагического героя — она летела в одну сторону, котурны — в другую, — и всей душой отдавался вольному искусству комедианта и эксцентрика9.

Однажды, на вечере памяти Джорджа Девина, когда актеры сидели в полутемном зале «Ройял Корта», откуда-то из задних рядов к ним вдруг выбежал Оливье в клоунском гриме Арчи Райса и воскликнул: «Не правда ли, это я сам?» Кажется, нет ни одного биографа Оливье, который не пересказал бы этот эпизод. Режиссер Уильям Гаскилл, начинавший в «Ройял Корте» и затем пришедший к Оливье в Национальный театр, вспоминает этот случай и добавляет: «Да, это был он сам: та маска бессердечного клоуна, который составляет часть Ларри Оливье»10.

(Несколько неожиданный эпитет следует при этом отнести не столько к нравственным качествам актера, сколько к свойству его сценического стиля.)

Может показаться странным, с каким упорством актеры, режиссеры и критики, принадлежавшие к разным поколениям английского театра, преданно любя Оливье, восхищаясь его искусством, отказывали ему в даре трагического актера. Старая актриса Сибил Торндайк заметила, что у Оливье нет способности передавать (она выразилась — «делать») трагическое страдание. В противоположность погруженному в себя Гилгуду он слишком экстравертен, слишком увлечен потоком жизни, поглощен жизненной борьбой, чтобы проникнуть в мир трагедии, требующей величайшей внутренней сосредоточенности. По натуре Оливье, считала Торндайк, скорее, актер комический. Примерно о том же говорили такие несхожие между собой люди, как критик Джеймс Эйгет и постановщик «Оглянись во гневе» Тони Ричардсон11.

Шейлок — Л. Оливье. «Венецианский купец». Национальный театр. 1970

С чуткостью профессионалов они смогли ощутить нечто существенное в творческой природе Оливье.

Джон Гилгуд в своем искусстве оборонялся от мира, враждебного поэзии и душевной утонченности, скажем даже — культуре. Его сценические создания были исполнены какого-то лирического испуга перед жизнью. Сама его одинаковость в разных ролях — способ самосохранения и самозащиты. У героев Пола Скофилда, актера бруковской школы, при всей поэтической мягкости его стиля, на дне души скрыто упорное несогласие с миром, стоическая твердость в противостоянии ему.

Трагический театр XX века по преимуществу говорит о поражении человека или, по крайней мере, об особого рода духовной силе, которую в этом поражении, в осознании его неизбежности человек находит.

Искусство и мирочувствие Лоренса Оливье эпохи его зрелости основаны на полном доверии к полю действия утверждающей себя творческой энергии. Он — владыка жизни, победоносно в нее вторгающийся, агрессивно ее покоряющий. Героическое в искусстве Оливье рождалось не из трагического сопротивления неизбежности, но из мощного напряжения творческой воли, сражающейся за жизненное пространство, которое должно в конце концов сдаться на милость победителя, как завоеванная земля, как покоренная женщина.

Этому простодушному и величественному актерскому восторгу перед явленным чудом творения, этому порыву к беспредельному расширению границ своего «я», этой захватывающей радости театральных метаморфоз противостояло только одно — собственное тело актера.

Читателей «Исповеди актера» может покоробить, как часто Оливье пускается в подробные описания своих телесных недугов, особенностей своего организма, как долго рассуждает о своей сексуальной жизни. Но это не старчески-пугливое внимание к несовершенству тела, это озабоченность творца материалом своего искусства: так скульптор рассуждает о свойствах мрамора, а художник — о химическом составе красок.

Оливье не любит свое тело, ограничивающее его божественную жадность — сыграть все, превратиться во все, стать всем. Ему казалось, что он недостаточно высок — и он носил обувь на особых подошвах; он считал, что его ноги слишком тонки, — и он надевал специальные толщинки для бедер и икр; он терпеть не мог форму своего носа — и поэтому редко обходился на сцене без гуммоза; он был убежден, что тыльная сторона его ладоней уродлива — тут уж ничего нельзя было поделать, и это страшно раздражало его.

Всю жизнь он сражался со своим телом. Едва ли не каждая его роль — особенно в поздние годы его театральной жизни — была торжеством и насмешкой над пределами, положенными ему природой. Нас приглашали разделить этот смех и это торжество — не только когда он выходил на сцену в комических ролях, но и когда играл Отелло, Шейлока или Эдгара в «Пляске смерти».

Искусство Оливье, сама его личность были полны витальной энергии, действовавшей на зал чуть ли не гипнотически. Эта энергия исходила из каких-то глубин его подсознания и без сомнения была круто замешена на мощном «либидозном порыве» (как могли бы сказать, да и говорили без умолку, поклонники Фрейда). Присутствие этой завораживающей агрессивной силы чувствовали все, кто находился в зрительном зале и на сцене, независимо от возраста и пола, но в особенности, что нетрудно понять, игравшие вместе с ним актрисы. В недавней телепередаче об Оливье актриса Маргарет Лейтон, дама почтенных лет, с блеском в глазах и дрожью в голосе вспоминала, как в «Ричарде III» она, молодая актриса, стоя на противоположном от Оливье конце сцены, всем существом чувствовала исходившую от него вибрацию отчетливо сексуального свойства и мгновенно всем существом на нее отзывалась.

Дело, конечно, отнюдь не в том, что Оливье был сверхэротичен, но в том, что биологическая энергия, сосредоточенная в актерском искусстве, несет в себе, помимо прочего, еще и сексуальное содержание, хотя к нему никак не сводится. Пытаясь объяснить происхождение и существо таинственной вольтовой дуги, возникавшей между залом и сценой, когда на ней появлялся Оливье, режиссер Джонатан Миллер писал: «Он генерирует то, что актеры завистливо называют духом опасности. Этот дух порабощает и пленяет тех, кто вместе с ним находится на сцене, и тех, кто смотрит на него из зала. Это непростое, даже мучительное ощущение: вы не можете сказать наверняка, что он собирается сделать в следующий момент. Создается впечатление, что у него — бездонные запасы энергии и решительности и из этих запасов он может извлечь неожиданные и часто пугающие интонации и жесты. Результат тот, что он держит сцену и зал в состоянии восхитительной настороженности, сообщая особую, полную риска, витальную силу событию, которое иначе казалось бы вполне заурядным и предсказуемым»12.

Заключенный в искусстве Оливье «дух опасности» выражал не тревогу, не трагизм существования, а, напротив, бесконечное богатство и полноту жизни, уверенно завоеванной и жадно поглощаемой. Нет ничего более чуждого трагическому мировоззрению, брезгающему чувственно-природным в противовес духовному и нравственному: так Гамлета просто тошнит от вида и запаха пульсирующей и теплой плоти. Для комедии та же плоть — основа основ, точка отсчета, абсолютная ценность, которой проверяются любые идеи духовного порядка. Оттого отношения комедии с законами строгой морали традиционно складывались непросто.

«Дух опасности» — это победительная дерзость комедианта, покусившегося передать на подмостках все краски и звуки, все метаморфозы материи; это «бешенство риска», эта «отвага» в пастернаковском смысле — она нужна актеру —

Чтоб играть на века,

Как играют овраги,

Как играет река,

Как играют алмазы,

Как играет вино,

Как играть без отказа

Иногда суждено.

Уильям Гаскилл говорил о протеически неуловимой человеческой личности самого Оливье. Он только тень, призрак — реальны, полны жизни и движения лишь его создания: за ними, от него отделившимися, он следил с холодным любопытством естествоиспытателя, с отеческой гордостью творца и английской внимательностью к странным и причудливым свойствам человеческой натуры. Его не так уж занимало, хороши или плохи, добродетельны или дурны его герои, — его увлекала единственность созданного им лица.

Он не спешил выносить своим персонажам моральные приговоры или политические оценки. Вообще интеллектуальная, «идейная» сторона жизни мало что для него значила. Кеннет Тайнен с некоторым смущением признавался в дневнике, который вел во время репетиций «Отелло»: «Не могу понять, есть ли у Л.О. общие идеи о чем бы то ни было, кроме театра». «Я не имею представления о том, во что он верит». Позже он добавил: «Может быть, это и к лучшему?»13.

Как официальное лицо, первый лорд английской сцены, глава Национального театра, Оливье должен был заботиться о своей политической репутации, избегать в спектаклях слишком острых тем, не касаться слишком чувствительных струн.

Он долго не решался взяться за «Венецианского купца», боясь хоть чем-нибудь обидеть, как он выразился, «моих любимых евреев». Но однажды Джоан Плоурайт заметила, как ее муж, бреясь, строил перед зеркалом странные гримасы. Она поняла, что Оливье примерялся к шекспировскому персонажу. Шейлок к нему уже явился, и отказаться от роли было теперь не в его власти.

На первых репетициях он предложил режиссеру Джонатану Миллеру ворох характерных деталей самого разного свойства. Шейлоку, вспоминал потом Миллер, грозила опасность превратиться в персонаж рождественской пантомимы. Работа режиссера с Оливье состояла преимущественно в том, чтобы отсекать лишнее, на что актер всякий раз шел с великой неохотой. В конце концов осталось немногое: «еврейский рот» Шейлока (Оливье создал целую теорию о том, что самое специфическое в еврейском лице — не нос, как принято считать, а особое строение рта с подвижными, чувственными губами14), кривая трость с набалдашником, которую Шейлок беспрестанно вертел в руках, ритуальное покрывало, которое он надевал, отправляя погребальную службу по бежавшей дочери — она предала, значит, мертва для него; черный шелковый цилиндр, надетый поверх ермолки15.

Джонатан Миллер писал о детском удовольствии, которое Оливье находил и в этой трости, и в цилиндре, и в набитом бумагами кожаном портфеле, который Шейлок с величайшей почтительностью нес в сцене суда.

Чтобы хоть как-то возместить утрату множества мелочей, столь радовавших сердце актера, Миллер сделал ему подарок. Услышав о том, что корабли его врага Антонио погибли, Шейлок должен был пускаться в торжествующий танец: образцом служил запечатленный кинохроникой победный танец Гитлера в Компьенском лесу, где Франция подписала капитуляцию. Нет нужды говорить, что Оливье немедленно ухватился за эту идею и с наслаждением прыгал по сцене «в инфернальной пляске триумфа».

Неутомимая погоня за театральными подробностями, то смешными, то страшными, но в итоге складывающимися в одно трагикомическое целое, занимала актера в «Венецианском купце» ничуть не меньше, чем судьба мирового еврейства или вопросы о том, позволительно ли с моральной точки зрения вырезать фунт мяса у ближнего и кто таков, собственно, Шейлок — мироед и кровопийца, трагический герой или несчастная жертва исторических обстоятельств, а также все прочие эстетические, политические и нравственные проблемы, с которыми сталкивается театр, рискнувший поставить эту трудную пьесу Шекспира.

Готовя Отелло в той интерпретации («Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись»), которую режиссер Джон Декстер стремился осуществить с характерной для театра тех лет наглядностью, Оливье мог с полным основанием опасаться болезненной реакции защитников прав черных. Была середина 60-х годов, когда «черное сознание» во всем мире переживало бурный взлет и не за горами были бунты в «цветных» районах Лондона. Энтузиасты расового равенства были на страже, и всякое подозрение в «культурном колониализме» вызвало бы мгновенную реакцию. Ничего, однако, не последовало. Напротив, известны случаи, когда деятели «черного движения» благодарили Оливье и демонстративно ему аплодировали. Отчасти это могло быть вызвано тем, что, без всяких сантиментов относясь к шекспировскому мавру, спектакль был тем не менее суров к белой цивилизации. Важнее было, впрочем, иное: публика видела, что Оливье волновала вполне «беспартийная» задача — сотворить из своего тела и духа дух и плоть другого человека, преобразиться в него и заставить людей почувствовать, что этого прекрасного и глуповатого негра актер любит как самого себя.

Новорожденный и долгожданный Национальный театр нуждался в том, чтобы на его подмостках произошло крупное театральное событие, которое оправдало бы его название, создало бы ему мировую славу, заставило Совет по искусству не скупиться на субсидии и, о чем Оливье очень заботился, помогло бы Национальному театру устоять в скрытом, но остром состязании с Королевским Шекспировским театром, который переживал в молодые годы Питера Холла, может быть, лучшее время своей истории.

В юбилейном 1964 году было ясно, что нужно ставить Шекспира. Но какую пьесу? Кеннет Тайнен настаивал на «Отелло»; Оливье, разумеется, должен был сыграть мавра, единственную великую шекспировскую роль, которую он еще не играл. Перед войной в «Олд Вике» актер сыграл Яго. Но Отелло он не играл никогда. Это не было случайностью. Оливье сознательно избегал этой роли по соображениям чисто актерским: в этой трагедии, считал он, есть только одна настоящая роль — Яго. Трагедия принадлежит ему. Он действует, он наступает. Отелло же отступает и уступает. Какой интерес играть лицо страдательное, точку приложения энергии другого персонажа, служить поводом для самоутверждения другого актера? Помимо естественного актерского эгоизма («Художник должен быть эгоистичен», — утверждал он) в Оливье говорила прирожденная неприязнь к обманутым жертвам чужой воли; в жизни он больше всего боялся быть одураченным: вечно подозревал, что за его спиной плетутся какие-то интриги (иногда не без оснований). Отелло казался ему скучным и однообразным. Но когда наконец под натиском Тайнена и давлением обстоятельств Оливье согласился играть эту роль, он первым долгом отверг все предложения позвать на роль Яго какую-нибудь знаменитость (речь шла, например, о Майкле Редгрейве). Роль Яго получил молодой Фрэнк Финли, прежде не игравший в Шекспире ничего кроме второго могильщика в «Гамлете». Дело объяснялось страхом Оливье оказаться на подмостках вторым. Долго потом осуждали Оливье за себялюбие и злоупотребление властью. По общему мнению, Яго — Финли, узколобый унтер-офицер, мелкий интриган, не был достойным противником мощного Отелло — Оливье. Режиссерская концепция Декстера — ничтожность Яго отражает безличие Венеции, города бюрократов, а не кондотьеров, — складывалась, как это бывает в театре, в поисках выхода из внутритеатральных обстоятельств.

В согласии с традицией трагический актер стремится к лирическому самоотождествлению с героем трагедии. Он смотрит на мир глазами Гамлета, Лира или Отелло. Они — второе «я» актера. Формула «Я — Гамлет» может быть отнесена к Эдипу, Бруту или даже Макбету — как бы ни были ужасны его преступления. Актеры, игравшие Отелло, — независимо от того, к какой школе они принадлежали, — сливались душой с великодушным шекспировским мавром, скорбели его скорбью, плакали его слезами.

Шейлок — Л. Оливье, Порция — Дж. Плоурайт

Лоренс Оливье, решительно разрывая с традициями романтического театра, смотрел на Отелло полным безжалостной объективности, изучающе-отчужденным взглядом. Впервые в театральной истории этой пьесы он сыграл трагическую роль Отелло как роль характерную — иначе и не могло быть после «Комедианта». Персонаж характерный, в особенности комический, — вечно «другой». Актер смотрит на него со стороны — вот «я», а вот «он» — даже если это актер Художественного театра. Так Оливье смотрел на Отелло — с отрезвляющей дистанции, не без сострадания, но и не без иронии. Он не спешил к нему на помощь, но и не торопился его осудить. Он не оправдывал и не обвинял, он хотел понять этого «другого», проникнуть в его мир — но так, как хирург проникает в тело оперируемого.

Не теряя ясности отчуждающего взгляда, Оливье последовательно превращал себя в «другого», дюйм за дюймом влезая в его черную кожу.

Он начал с голоса. У Отелло, казалось ему, должен быть глубокий, рокочущий бас — «цвета темного бархата». Путем многодневных занятий он сумел опустить свой баритон на целую октаву16.

В его воспоминаниях рассказано, как он месяцами «ревел как бык» — то на берегу моря в Брайтоне, то в маленьком репетиционном помещении Национального театра. Тембральный диапазон его Отелло был неправдоподобен — от мягких низких «польробсоновских» нот до звенящего металла баритональных верхов, пронзающих воздух, как пущенная с тетивы стрела.

С каким акцентом говорит шекспировский мавр? Вопрос покажется странным всякому, кто не смотрит на Отелло как на характерную роль (и, добавим, тому, кто не принимает в расчет болезненной чуткости англичан к речи как части социальной характеристики человека, иногда определяющей его судьбу). У Оливье Отелло, негр, поселившийся в «белой» Венеции, говорит примерно так, как говорят по-английски живущие в современном Лондоне черные выходцы из Вест-Индии. Отелло, убежденный, что вписался в «белый» мир, что стал одним из венецианцев, на сцене выдает себя каждым своим словом: краска, подчеркивающая дистанцию между черным полководцем и венецианцами и — между Отелло и актером, его играющим.

Слово «Moor» у Шекспира допускает, как известно, два толкования: собственно мавр и негр: черных в елизаветинской Англии называли тем же словом, еще не придумав другого. Выбор между двумя версиями означает много больше, чем выбор краски для грима. Кто такой Отелло — уроженец африканских пустынь, дикарь, естественный человек, пленник варварских страстей или мавр, человек утонченной арабской культуры, поэт и рыцарь? В театральной истории «Отелло» бывало и то и другое. Для Оливье этого вопроса не существовало. Конечно, Отелло — негр. Как выразился актер, «никаких компромиссов кофейного цвета». Обыкновение играть Отелло мавром, заявил актер, заранее предупреждая всякие упреки в расизме, основано на убеждении, что черный Отелло не может быть благороден — аргумент искусный, хотя не без привкуса либеральной демагогии (так и слышишь подсказку Тайнена).

Процесс гримировки, превращения в черного Отелло занимал перед каждым спектаклем почти три часа. Сперва кожу актера покрывали слоем тона, затем — черной краской, наконец — специальным составом, придававшим коже блеск. Одновременно актер подкрашивал ярко-розовым цветом ладони, подошвы ног и даже язык. Особые капли увеличивали белизну глазных яблок. Отелло не просто становился черным. Он был, по выражению критика, — «сама чернота».

Актер долго искал особую, негритянскую грацию движений, мягкую кошачью пластику человека, привыкшего босыми ступнями касаться раскаленной почвы. После многих усилий он нашел, наконец, решение: ступая по сцене, нужно по очереди переносить всю тяжесть тела то на одну, то на другую ногу — это создает плавность походки, от ступней движение передается вверх, таз приобретает особую гибкость.

Так, шаг за шагом, деталь за деталью, возникал облик Отелло — мощная и гибкая, будто из эбенового дерева вырезанная фигура красавца негра, ослепительное сияние улыбки на черном лице, белая одежда, распахнутая на сильной груди, нежный звон браслетов на босых ногах. Таков он был в начале, когда с розой в руке появился в дверях дома, где только что покинул спящую Дездемону.

Когда Джон Гилгуд в 1961 году вместе с Франко Дзеффирелли готовил своего Отелло, затем сокрушительно провалившегося, он со страстью выяснял, была ли Дездемона девицей до брака с Отелло и успела ли она провести с мавром хотя бы одну ночь. На первый вопрос «великий актер от подбородка и выше» ответил решительным «да», на второй — столь же решительным «нет». «Иначе, — добавлял Гилгуд, — я просто не мог бы играть эту роль»17.

Первый выход Оливье не оставлял ни малейших сомнений: Отелло только что провел ночь любви с прекрасной белой женщиной и лишний раз доказал «этим белым», чего стоит негр как. супруг и любовник. Это доставляло ему детскую гордость и умножало его и без того несокрушимую уверенность в себе. У него не было никаких комплексов, никакого чувства неполноценности черного человека в мире белой цивилизации. Напротив, он был полон спокойного достоинства, убежден в том, что в Венеции он — свой, и испытывал даже чувство некоторого превосходства над белыми. В первых сценах Оливье достигал самого, быть может, трудного в театре. Он играл безмятежное счастье, счастье как физическое состояние: оно излучалось его сильным, полным свободы и грации телом, слегка утомленным после первой брачной ночи. Его монолог в сенате был не оправданием перед судьями, не отчетом об экзотических приключениях. Он обращался к мужской компании сенаторов, делясь с ними счастьем победы над белой красавицей, — с простодушным юмором и не без некоторого самодовольства.

На страницах своей последней книги «Об актерском искусстве» Оливье вступает вдруг в чуждую ему область теории и принимается рассуждать о законах трагического жанра. Он высказывает довольно наивную по нынешним временам мысль о том, что у каждого трагического героя Софокла, Расина или Шекспира есть роковая слабость, ахиллесова пята, которой обусловлены его трагическая вина и горестная участь. У Эдипа это высокомерие, у Макбета — властолюбие, у Гамлета — чрезмерная страсть к рефлексии и так далее. Дело, разумеется, не в том, насколько серьезно все это звучит с точки зрения теории трагедии, а в том, в какой степени это помогает понять внутреннюю логику театральных творений Оливье, в частности — Отелло.

Грех мавра, рассуждает актер, — губительная склонность к самообману. В своем воображении черный воин создает, так сказать, идеализированный образ самого себя, увы, не во всем отвечающий действительности, образ доблестного полководца, героя и любимца республики, своими ратными подвигами снискавшего признание венецианцев и завоевавшего право быть им равным, цивилизованного христианина, великодушного рыцаря, далекого от всяких низменных чувств, особенно ревности, — образ, в точности совпадающий с традиционными российскими представлениями об Отелло, но, с точки зрения английского актера, губительно приукрашенный, говорящий о наивном нарциссизме, трагическом самоупоении. Эта слепая самовлюбленность делает его страшно уязвимым. Чем полнее физическое счастье в начале трагедии, тем горше и стремительнее падение.

В дни работы над «Отелло» Джоан Плоурайт, жена Оливье, актриса, начинавшая в «Ройял Корте», человек осборновского поколения, написала мужу письмо (говорить с ним роли, которую он готовил, было опасно), доказывая, что его Отелло слишком скоро сдается под натиском Яго, что он должен гораздо дольше «пытаться не верить». Невозможно было с ней не согласиться. Оливье постарался сделать сопротивление мавра более упорным и протяженным во времени. И все же катастрофа наступала со страшной быстротой. Что-то в нем рушилось с первого же мига. Сцены мук ревности Оливье играл с жестокостью едва ли не чрезмерной. Благородный мавр в эти минуты не более благороден, чем «честный Яго» — честен. В нем не остается ни следа былой спокойной грации. Отелло вдруг словно теряет ориентацию в пространстве, совершенный механизм его тела разлаживается. Руки, корпус, ноги начинают жить в разных ритмах. Вместо мягких и плавных движений сильной пантеры — неловкое, бессмысленное топтание смертельно больного животного, страшный и почти смешной облик физического распада. «Он начинает удваивать, утраивать гласные, растягивать согласные, шататься и трястись, почти до пределов самопародии, его бедра вибрируют, его ладони вращаются, его голос буксует и скользит, так что музыка Отелло принимает ритм Битлов»18.

Обморок Отелло — не картинное театральное падение, а уродливый припадок эпилепсии, внезапное оцепенение мышц, когда тело вдруг отвердевает и замирает в нелепой позе. Отелло в этих сценах напоминает актеру огромного быка во время корриды, перед самой развязкой: чуя конец, бык бестолково мечется, ревет, из загривка торчат бандерильи. Картина жалкая и страшная, но уж никак не трагически-величественная.

Сколь бы истинными ни были боль и ярость Отелло, они несут в пьесе Шекспира печать мучительного гротеска, страдальческого шутовства — человек мешается в уме, лепечет невесть что: «Платок. Заставить сознаться. Платок. Нет, сначала повесить, а потом заставить сознаться». Остроту этого мизантропического гротеска актеры обыкновенно пытались любой ценой сгладить, растворить в потоке возвышенной скорби. Оливье последовательно обнажал жутковатый комизм этих сцен. Он играл чуть ли не на грани карикатуры, карикатуры на человеческую природу в ее предельном, последнем унижении.

В финальной сцене трагедии к Отелло — Оливье возвращался покой и свет — страшный покой и трагический свет. Он полон теперь мужественной ясности — он решился. Убийство Дездемоны у Оливье — прощальный акт любви. Он душит и целует ее с последней нежностью, он расстается с ней и с собой прежним. Но даже в трагический, предсмертный час, когда он, прижимая к себе мертвую Дездемону, готовится убить себя и через мгновение сделает это, спрятанным в браслете острием перерезав себе сонную артерию, даже тогда он не перестает любоваться собой, величием своей души — до последнего мига, до последнего вздоха.

Об этом Отелло можно было сказать словами Гельвеция: «Он любит себя даже больше, чем свою жизнь».

Оливье сыграл Отелло в горьком и трезвом стиле современной трагикомедии, которая начиная с 60-х годов надолго определит историю театральных интерпретаций Шекспира. Он сыграл Отелло так, как не мог бы сыграть его до Арчи Райса, до того перелома в своей театральной судьбе, который одновременно был и частью радикального перелома в истории английского сценического искусства.

Примечания

1. Brandeth G. John Gielgud. A Celebration. L., 1984, p. 134.

2. Olivier L. Confessions of an Actor. L., 1982, p. 180.

3. Olivier L. On Acting. L., 1986, p. 96.

4. Tanitch R. Olivier. L., 1985, p. 117.

5. Olivier L. On Acting. L., 1986, p. 148.

6. Olivier L. Confessions of an Actor, p. 242.

7. Lewis P. The National. L., 1990, p. 47.

8. Ibid., p. 246.

9. Когда незадолго до смерти его попросили сочинить себе эпитафию, он, создатель Гамлета, Макбета, Кориолана, в шутку, но и не вполне в шутку, предложил написать на своей могиле: «Он был забавным».

10. Gourlay J. Olivier. L., 1969, p. 175.

11. Ibid., p. 22, 28, 104, 167.

12. Tanitch R. Olivier, p. 155.

13. Kathleen Tynan. The Life of Kenneth Tynan. L., 1988, p. 222.

14. Для роли Шейлока актеру сделали накладную челюсть, вполне, как он считал, еврейскую по форме.

15. Действие пьесы перенесли в поздневикторианскую эпоху, в век респектабельных коммерсантов и расслабленных денди, черных сюртуков, векселей и биржевых газет, в мир Форсайтов, ненавистный Шейлоку и влекущий его туда, куда он страстно стремился попасть — с гибельными для себя последствиями.

16. Ему было уже под 60, он был первым актером Англии и, может быть, мира; но он с прежним жаром восставал против границ, положенных ему природой, — и совершил очередной прорыв.

17. The Ages of Gielgud. Ed. by R. Harwood. L., 1984, p. 89.

18. Gourlay J. Olivier. L., 1969, p. 193.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |